中古住宅購入は内覧が命!初めての方向けチェックポイント【室内編】

不動産購入の初心者が中古住宅を選ぶ際、内覧時に室内のどこをチェックしたらよいか迷う方も多いのではないでしょうか。実は、物件の見た目だけを頼りにすると後で予期せぬトラブルに遭遇するリスクが高まります。この記事では、初めての方でも簡単に実践できる室内チェックポイントを具体的にご紹介。さらに、プロの視点でよくあるトラブルの回避術を解説するので、安心して理想の住まい選びができるようになります。

目次

中古住宅を購入するなら「内覧」が命!

中古の一戸建てやマンションを購入する際、物件見学=内覧が成功のカギを握ります。マイホーム購入は人生で一二を争う高額な買い物です。写真や図面だけで判断せず、必ず現地で室内を確認しましょう。実際に内覧して物件の状態や広さ、設備の使い勝手などを把握することで、納得して購入に踏み切れます。内覧をおろそかにすると、入居後に「こんなはずじゃなかった…」と後悔するリスクが高まるのです。

中古住宅の「内覧」が物件選びの成否を左右する理由とは?

新築と違い、中古住宅では建物の経年劣化や管理状況などピンキリです。そのため実物を見極める内覧が物件選びの成否を左右します。内覧では、資料や図面では分からない部屋の実際の広さ、生活動線、設備の状態などを自分の目で確かめられます。たとえば「思ったより狭い」「天井が低く圧迫感がある」といった印象は、実際に見学に行き立ってみて初めて気づくものです。また中古物件は現オーナーが居住中の場合も多く、売主に直接質問できる貴重な機会でもあります。内覧で遠慮せずじっくりチェックし、疑問点は確認することで、後悔のない物件選びにつながります。

写真や間取り図だけでは分からない「落とし穴」の怖さ

不動産ポータルに掲載されている写真や間取り図は魅力的に見えますが、実は思わぬ落とし穴が潜んでいます。写真は広角レンズで実際より広く見せたり、不利な箇所を意図的に載せていなかったりするケースもあります。「築年数の割に綺麗だ」と思っても、現地では壁紙の裏にカビが隠れていた例もあるほどです。間取り図も部屋数やレイアウトは分かりますが、経年劣化によるゆがみや傷みまでは把握できません。実際に内覧してみたら床が傾いていた、ドアが閉まりにくかったといったことも起こり得ます。事実、「写真だけでは判断できなかった部分を確認する大事な内見。ここで見落としがあると入居してから後悔する」ものだといつも我々は指摘しています。物件情報だけを鵜呑みにせず、内覧で自らチェックする姿勢が大切です。

室内の内覧で見逃しがちな意外なポイントとは?

内覧では誰しもキッチンやお風呂、壁のシミなど目立つ箇所に目が行きがちです。しかし、初心者が意外と見落としがちなポイントも存在します。たとえばコンセントの数と位置です。十分な数があっても配置が悪いと家具配置に困り、生活上ストレスになります。

また、クローゼットなど収納内部も見逃されがちです。内部に柱や梁が張り出していないか、カビ臭がしないかは扉を開けてみないと分かりません。さらに晴天の昼だけでなく、時間帯や天候による室内環境の変化も見落とされやすい点です。一度の内覧では静かでも、夜になると近隣から騒音が聞こえるケースもあります。こうした意外なチェックポイントを把握しておくことで、「住んでみてから発覚した…」という後悔を防げるでしょう。

内覧の効果を最大化するための事前準備チェックリスト

内覧でしっかり物件を見極めるには、当日いきなり行って眺めるだけでは不十分です。事前準備を万全にしておくことで、内覧の効果を最大化できます。持ち物の用意から、訪問する時間帯の選定、複数回の内覧計画まで、以下のチェックリストを参考に準備しましょう。

内覧前に必ず準備すべきアイテムとその使い方

内覧当日には、ぜひ揃えておきたい必携アイテムがあります。以下に代表的な持ち物と活用法を紹介します。

メジャー、スマホカメラ、懐中電灯などの活用法

- メジャー(巻尺)

家具レイアウトを考えるため、各部屋の寸法を測りましょう。特に冷蔵庫やベッドを置く場所の幅、クローゼットや玄関の寸法などを測っておくと、入居後の家具配置で「入らない!」を防げます。窓の大きさを測ればカーテン選びにも役立ちます。

- スマートフォン(カメラ)

内覧中は情報量が多く記憶も曖昧になるため、写真や動画で記録を残すことが重要です。許可を得て、各部屋の様子や気になる箇所を撮影しましょう。他の物件と比較検討する際にも、撮影画像が後で役立ちます。

- 懐中電灯

日中でもクローゼットの奥や床下点検口、天井裏など暗い場所があります。懐中電灯があれば、そうした薄暗い部分に潜む異変(配管の錆汚れやシミなど)も見逃しません。スマホのライトでも代用できますが、明るさの強いものが望ましいでしょう。

- 筆記用具・メモ

些細な気づきも記録できるようメモ帳やペンを持参します。事前に不動産会社から間取り図をもらっておき、内覧中に気づいた点を書き込むのも有効です。「リビング照明スイッチの場所」など後で質問したいこともメモしましょう。

物件を見るべき最適な時間帯と天候条件

同じ物件でも、見る時間帯や天候によって印象が大きく変わることをご存知でしょうか。例えば平日昼間の内覧では閑静でも、夜になると周辺道路が渋滞して騒音がひどいケースもあります。初心者ほど一度の内覧で決めがちですが、できれば異なる時間帯に再訪するのがおすすめです。昼と夜、平日と休日で環境音や周囲の雰囲気を比較しましょう。また天候も重要です。雨の日に訪れると、晴れの日には気づかなかった雨漏り跡が浮き出て見えたり、窓枠からの雨の侵入が確認できたりします。

逆に快晴の日は日当たりの良さを体感できます。理想は晴天時と雨天時の両方を経験することです。難しい場合も、内覧中に「もし大雨が降ったら」と想定して窓や天井周りをチェックする意識を持ちましょう。時間帯と天候を工夫することで、物件の本当の姿をより正確に掴めます。

複数回の内覧が購入後の満足度を高める理由

「この物件だ!」と直感したとしても、可能な限り複数回内覧することを強くおすすめします。実際、中古住宅購入者の満足度は「内見した物件数」に比例して高まる傾向があるそうです。一度目の内覧では舞い上がって見過ごした欠点も、二度三度と見るうちに冷静に評価できるようになります。また複数の物件を内覧すれば、自分の中で比較対象が増えて相対的な良し悪しが判断しやすくなります。1日に何件回っても構いませんが、一般的には1日2~3件がゆっくり見られる上限でしょう。それ以上だと疲れて集中力が切れがちです。内覧ごとにチェックリストを埋め、写真も見返して、後日物件ごとの評価を整理します。複数回・複数物件の内覧を経て「本当に納得できる一軒」に出会えれば、入居後の満足度も格段に上がるはずです。

不動産購入のプロ直伝!室内の超重要チェックポイント12選

ここからは、不動産購入のプロが「ここだけは見逃すな!」と口を揃える室内チェックポイント12選を解説します。床や壁の状態から水回り、設備機器、周辺環境まで、多岐にわたるチェック事項を網羅しました。初めての内覧でもこれら12項目を押さえれば安心です。それぞれ具体的な確認方法や見抜き方を紹介するので、内覧時の参考にしてください。

①床の傾き・歪み・きしみ音

中古住宅でまず確認したいのが床の傾きや歪みです。床が水平でない家は建物の構造に問題がある可能性があります。内覧時は部屋に立ってみて不自然な傾きを感じないか確かめましょう。簡単な方法として、小さなビー玉やゴルフボールを床に置いてみる手もあります。真っ直ぐ立ったつもりなのに違和感があれば要注意です。また床を踏んだ際のきしみ音も確認しましょう。歩くたびにギシギシ音がする場合、床下の根太(下地材)や梁が劣化しているかもしれません。木造住宅では年数相応のゆがみは避けられませんが、極端な傾斜や沈み込みがあるなら地盤沈下や基礎のひび割れを疑う必要があります。床が斜めになっていないか水平器で測ったり、壁との隙間の開き具合を見たりするのも有効です。床の傾き・歪みは建物全体のコンディションを物語る重要サインなので、見逃さないようにしましょう。

②壁・天井の隠れた水漏れサインの見抜き方

壁紙や天井に一見問題がなくても、過去の水漏れ跡が隠れている場合があります。内覧時は壁紙の色ムラや剥がれ、天井のシミを細かくチェックしましょう。特に天井角や照明器具まわりに薄茶色の輪ジミがあれば、雨漏りの可能性があります。可能であれば押入れの天井板もめくって確認したいところです。また、壁に触れて湿気を感じカビ臭がすれば要注意です。下の写真は天井に広がった雨漏りシミの例です。クロスを貼替えたリフォーム済み物件では見落とされがちです。

※雨漏りによる天井のシミ。内覧時に天井や壁のシミはないか要チェック

壁や天井のシミを発見したら、「いつ発生し、修繕済みか」売主に確認しましょう。修理・補修済みなら再発防止策の有無を、未修理なら今後の補修費用を見積もる必要があります。なお木造の場合、雨漏りはシロアリ被害にも直結します。湿気を好むシロアリは雨水で濡れた木材に集まりやすく、構造を脅かします。羽アリの死骸が床に落ちていないか、土台木部に食害跡がないかも合わせて確認しましょう。壁・天井の状態チェックは、表面的な美観だけでなく構造リスクの発見にもつながる重要ポイントです。

③キッチン・浴室・トイレで注意すべきトラブル予兆

水回り(キッチン・浴室・トイレ)は中古住宅でトラブルが起きやすい箇所です。配管の詰まりや水漏れ、カビ発生など、日々の使用による劣化が顕著に現れます。内覧時には以下の点に注目しましょう。

カビ・水漏れ・排水問題のチェック方法

- カビの有無

浴室や洗面所、窓枠のゴムパッキンなどに黒カビが生えていないか確認します。少量のカビなら掃除で落とせますが、壁紙の内側や床下にカビ臭が染み付いている場合は注意です。「なんとなくカビっぽい匂いがする…」と感じたら床下や換気扇内部で繁殖している可能性があります。カビ臭い物件は構造材の腐食や住人の健康被害につながるので慎重に。

- 水漏れ

キッチンのシンク下収納や洗面台の下を開けて、配管まわりにサビや水染みがないか確認しましょう。古い水漏れ跡が茶色く残っていたら、一度漏れて修理した履歴かもしれません。念のため蛇口から水を少し流してみて、水滴が配管継ぎ目から滲まないかチェックするのも有効です。浴室では天井点検口があれば中を見せてもらい、配管の腐食や漏水跡がないか確認できれば安心です。

- 排水の流れ

各所で水を流してみるテストも重要です。浴槽に少し水を溜め、一気に排水して詰まりがないかを見るのも一案です。トイレは試しに流せない場合でも、水がチョロチョロ流れっぱなしになっていないか、水槽内に部品の劣化が見られないかフタを開けて確認しましょう。悪臭がする排水口がないか嗅ぐのも忘れずに。

※浴室の壁や鏡に発生したカビ汚れの例。換気不良のサインなので注意

水回りはリフォーム費用も高額になりやすいため、小さな予兆も見逃さないことが肝心です。カビ臭や排水不良は入居後の快適性を大きく損なうため、「少しでも不安があれば専門業者の診断を」を仰ぐようにしましょう。

④収納スペースの実際の使いやすさを判断する方法

間取り図には収納の場所や大きさが描かれていますが、使いやすさまでは分かりません。内覧では全ての収納扉を開けて、中を確認しましょう。ポイントは以下の通りです:

- 扉の開閉具合

クローゼットや押入れの扉がスムーズに開閉できるか試します。建付けが悪く固い場合、家自体のゆがみや湿気で木が膨張している可能性があります。

- 内部構造

奥行き・高さ・幅を測って、自分の持っている荷物が入るかイメージします。「意外と奥行きが狭くて衣装ケースが入らない」こともあるので注意。中に柱や梁が張り出して収納スペースを邪魔していないかも見ます。

- 湿気・カビ

収納内の壁や天井にカビ跡やカビ臭がないかチェックします。風通しが悪い収納は湿気がこもりカビやすいので要注意です。和室押入れなら床下点検口がある場合も多いので、中をのぞいて土台の状態を確認するのも良いでしょう。

収納は「あるだけ」で満足せず、実用性をシビアに判断することが大切です。特にファミリーで荷物が多い場合、収納不足はすぐ不満につながります。各収納の容量を大まかに算出し、必要量と比較してみましょう。足りなければ後から収納家具を買い足す前提でスペース確保が必要です。収納扉の位置や開き方も、家具配置や動線の邪魔にならないか確認しておくと安心です。

収納率の目安(収納率=収納部分の面積÷延床面積×100)

マンションであれば、8%〜10%の収納率が一般的です。

戸建の延床面積が100㎡程度であれば、収納量の目安は10〜15㎡となります。

収納物の大きさ・量などで前後しますので、上記収納率はあくまでも目安としてください。

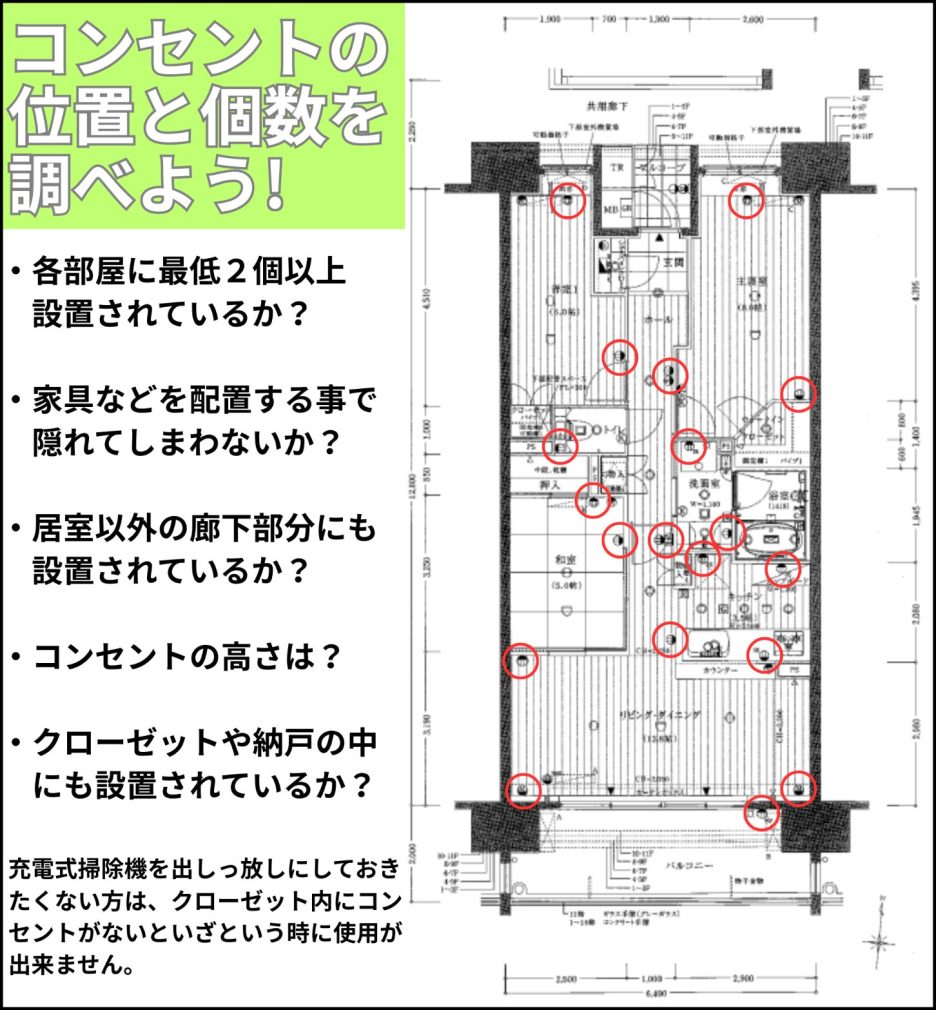

⑤コンセントやスイッチ配置が生活に与える影響

意外と忘れがちですが、コンセント(電源)や照明スイッチの配置も生活の質に関わる重要ポイントです。まず部屋ごとのコンセント数と場所を確認しましょう。主要な家具・家電の配置を思い浮かべ、「テレビはここ、PCデスクはここ」と置いた際に近くにコンセントがあるかチェックします。

延長コードだらけになる部屋は見栄えも悪く火災リスクも増します。特に、築古の家では現代に比べコンセント数が少ない傾向があるため、必要に応じて増設工事の費用も考慮しましょう。

スイッチの位置も重要です。玄関照明のスイッチが玄関ドアの陰になっていないか、寝室の照明をベッドに入ったまま消せるか(3路スイッチの有無)などを確認します。照明スイッチが不便な位置にあると毎日のことだけに地味なストレスになります。できれば実際に各部屋の照明を点けたり消したりしてみて、動線上適切に配置されているか体感しましょう。

また、契約アンペア数と分電盤も確認事項です。古いマンションなどでは全体の契約アンペア数が低く、電子レンジとドライヤーを同時に使うとブレーカーが落ちる…というケースも。内覧時に分電盤を見て現在の契約容量や増設の可否についても質問すると安心です。将来的にエアコン増設など考えている場合は特に留意してください。

⑥窓・サッシのトラブルを未然に防ぐチェック術

窓やサッシは外気と接する部分だけに、断熱性や気密性の劣化が起きやすいポイントです。まず全ての窓を開閉してみて、スムーズに動くか確認します。動きが渋かったり、閉めても微妙に隙間ができたりするようなら建物の歪みやサッシ枠の変形が疑われます。隙間風が入る家は冬寒く夏暑いだけでなく、雨風の吹き込みも招くため注意が必要です。

次に、窓枠やレールの状態も見ましょう。サッシ枠に結露の跡が大量についていないか、パッキンが劣化してひび割れていないかチェックします。結露跡(カビ汚れ)は黒ずんだ筋として窓枠に残ることがあります。結露=断熱性能の低さを示すので、多発しているようなら冬場の結露対策費用も念頭に置きましょう。

また、網戸の有無・状態も確認ポイントです。網戸が破れていたり、そもそも付いていなかったりすると夏場に困ります。マンションの場合、管理規約で網戸の管理区分がどうなっているか(専有部分か共用部分か)も後で確認すると良いでしょう。加えて窓の防犯性も見逃せません。マンションの1階住戸や戸建てではシャッターや面格子が付いているか、防犯ガラスかどうかも確認材料になります。窓・サッシは外界との境目ゆえ快適性と安全性に直結するので、細部まで要チェックです。

⑦ドアの開閉不良が示す重大なリスク

室内ドアや玄関ドアがきちんと開閉できるかも忘れずに確かめましょう。ドアが立て付け悪く閉まらない場合、単なる調整不良ならよいのですが、家全体のゆがみが原因のこともあります。内覧では全ての扉(居室ドア、クローゼット扉、引き戸、玄関ドア等)を開け閉めし、引っかかりやぐらつきがないかチェックします。開けるとき床に擦って音がするドアや、閉めても枠にピッタリ収まらず隙間ができるドアは要注意です。

玄関ドアの場合、鍵の施錠がスムーズかも確認しましょう。固い場合は建物の傾きで枠が歪んでいる可能性があります。またドアクローザー(自動でゆっくり閉まる装置)が正常に機能しているかも見ておくと良いです。開閉不良を放置するとドアそのものが傷んでしまい、思わぬすき間風や防犯上のリスクにもつながります。

万一ドア不良が構造の歪みから来ている場合、その物件は大規模修繕や建替えが必要になるリスクも秘めています。些細なことに思えて、実は重大なサインです。内覧でドアの開閉に違和感を覚えたら、その場で「最近ドアの調整はされましたか?」などと売主や仲介に尋ねるのも一つです。プロのホームインスペクターに同行を依頼すれば、ドアの不具合から建物の傾き具合まで専門機器で計測してもらえるので安心です。

⑧設備機器(エアコン・給湯器など)の寿命を正確に見極める方法

中古住宅では、付帯する設備機器類の残存寿命も見逃せません。代表的なものはエアコン、給湯器、換気扇、ビルトインコンロ、温水洗浄便座などです。内覧時にこれらが設置済みなら、製造年や型番をチェックしましょう。エアコンや給湯器は一般に10~15年ほどで寿命と言われます。例えば、製造から12年経っている給湯器が付いていたら、「近い将来交換費用が発生するな」と予測できます。

エアコンは試運転させてもらい、風がしっかり出るか、異音や異臭がしないか確認します。複数台ある場合すべてチェックしましょう。給湯器は実際にお湯を出せない場合でも、リモコン表示のエラーメッセージがないか、点火音に違和感がないか注意深く聞きます。換気扇は回してみて強い振動音がないか、フィルターの汚れ具合も見ておきましょう。

取付から年数が経っている設備は、売主が交換対応してくれるか交渉材料になります。「〇〇は古そうですが、最近不具合ありませんでしたか?」と聞いてみると、売主からメンテ履歴など教えてもらえるかもしれません。場合によっては価格交渉や交換の要望も視野に入れましょう。

なお、設備の取扱説明書が残っているかも確認ポイントです。大事に保管されている家は、設備も適切にメンテナンスされている傾向があります。逆に説明書すら見当たらない場合、メンテ履歴が不明瞭で注意が必要です。設備機器は動産扱いで契約によっては撤去されることもあるため、どこまで付帯かも含め事前に確認しておきましょう。

⑨騒音や周辺環境トラブルを回避する確認テクニック

室内チェックに集中するあまり見落としがちなのが、音や周辺環境の確認です。物件自体がどんなによくても、騒音トラブルや環境面のストレスがあれば快適な暮らしは送れません。内覧時には耳と鼻も働かせて、環境チェックを行いましょう。

まず騒音について

窓を開けて外の音を聞いてみます。近くに幹線道路や踏切がある場合、車や電車の走行音がどの程度聞こえるか確認します。昼は静かでも夜は暴走車の音が響く地域もあります。可能なら別時間にも訪れて確認すべきです。マンションなら上階や隣室の生活音が聞こえないか、壁を軽く叩いて遮音性能を体感するのも一案です。区分所有建物では隣人の生活音やペットの鳴き声が全く聞こえないかチェックしておくと安心につながります。

周辺環境では、近隣住民との関係や地域の雰囲気も重要です。ゴミ置き場が荒れていないか、違法駐車がないか、隣家との境界トラブルがないかなどは、内覧時にさりげなく観察できます。平日の昼間でなく夕方~夜に訪れると、実際に住民の生活ぶりが見えてきます。公園や学校が近い場合は子どもの声がどの程度か、自分たちに許容できる範囲かイメージしましょう。

さらに「ハザードマップでのリスク」など周辺環境の安全面も確認ポイントです。内覧時に直接分かりませんが、気になる物件は自治体の洪水・液状化マップ等を事前に調べ、該当する場合は過去の災害履歴を売主に聞いてみると良いでしょう。「〇年前の大雨のとき床下浸水しましたか?」など率直に尋ねて、トラブル履歴がないか確認することも大切です。騒音と周辺環境は、物件の魅力以前に毎日の満足度を左右する要素なので、内覧段階でしっかり把握しておきましょう。

⑩日当たりや風通しを短時間で判断するコツ

「日当たり良好」「通風良し」と広告に書いてあっても、自分で体感することが大事です。内覧時にカーテンを開け放ち、室内に入る日光の量や角度を確認しましょう。南向きでも周囲の高い建物に遮られて暗いケースもあります。太陽高度は季節で変わるため、冬場の日当たり具合も想像する必要があります。窓からの景色に日差しを遮るものがないかチェックし、「冬至の頃はリビングに日が入るかな?」と考えてみましょう。

風通しについては、全室の窓を開けてみて空気の流れを感じ取ります。窓が一方向にしかない部屋は風が抜けにくいので、開口部の配置も重要です。マンションなら角部屋は二面採光で風が通りやすいですが、中部屋だと玄関ドア側との二方向で換気する必要があり、共用部経由になるのでセキュリティとの兼ね合いも出ます。戸建てなら1階より2階のほうが風通しは良いですが、周囲に高い塀や樹木があると滞留しやすいです。

簡易的な方法ですが、方位磁石アプリを使って主要窓の方角を確認し、風の通り道をイメージするのも有効です。例えば南北に窓が一直線なら風抜け良好ですが、東西のみだと季節風の影響が弱いかもしれません。空気のこもりやすいキッチン・トイレ・浴室に窓や換気設備があるかも要チェックです。短時間でも窓を開放すると、空気が澄んだ部屋か、嫌な臭いがこもっていないかも分かります。日当たりと風通しは健康的な暮らしに直結するため、内覧時の体感を大切にしてください。

⑪見た目に騙されない!リフォーム物件特有の落とし穴

最近は中古住宅をリフォーム済みで売り出すケースも増えています。ピカピカの内装を見ると安心しがちですが、リフォーム物件には特有の落とし穴があることを知っておきましょう。見た目は新築同様でも、目に見えない部分まで改修されているとは限らないという点です。

例えば断熱性能。壁紙や床は新しくても、壁の中の断熱材までは手が入っていないと、夏暑く冬寒い家のままです。リフォームされていない古い断熱だと、光熱費がかさむばかりか快適性も損なわれます。また構造上の老朽化にも注意が必要です。柱や梁、基礎など構造体が劣化していても、内装が綺麗だと気づきにくいものです。耐震補強やシロアリ対策が行われていないまま内装だけ綺麗にしている物件もあり得ます。

そのため、リフォーム済みを内覧する際は、どの範囲をどの程度リフォームしたのかをチェックしましょう。リフォーム内容のリストや工事保証書があれば見せてもらうのが確実です。具体的には、水回り設備は新品交換したのか、内装下地のボードや配管・電気配線はどうか、断熱材は追加したのかなど細かく確認します。特に築年数が古いリフォーム物件ほど要注意で、「見えない部分のリスク」は新築以上に潜んでいると肝に銘じましょう。

見た目に惑わされず、裏側の状態まで想像力を働かせることが大切です。不安な場合はホームインスペクションを利用して、リフォームでは手の入っていない部分も含めて診断してもらうと安心感が違います。「新品同様」に隠れた落とし穴がないか、冷静に見極めましょう。

⑫室内の「臭い」が示す意外なリスク

人間の嗅覚は住まい選びでも侮れません。内覧時に感じた室内の臭いは、その家が抱えるリスクを物語ることがあります。例えば、玄関を入れた瞬間に動物臭がしたら、以前ペットを飼っていた可能性が高いです。ペット臭はクリーニングや消臭施工で軽減できますが、床材や壁に染み込んでいると取れずに残ることもあります。猫の尿臭などは強烈で、リフォームしても完全に消えないケースすらあります。

また、タバコのヤニ臭も要注意です。壁紙を張り替えてもエアコン内部や天井裏に染み付いている場合、しばらくするとまた臭ってくることがあります。タバコ臭がしたら壁や天井にヤニ汚れが残っていないか、エアコン内部のクリーニングが必要か検討しましょう。

さらにカビ臭・下水臭は健康にも関わる重大なサインです。カビ臭い家はどこかに湿気がこもりカビが繁殖していますし、下水のような臭いがする場合は排水トラップ切れや配管不良で下水臭が逆流しているかもしれません。いずれも放置すると構造劣化やシックハウス症候群など深刻な問題につながります。

内覧では遠慮せず各部屋の匂いを嗅いでみましょう。臭いは慣れると感じなくなるため、一度外の新鮮な空気を吸ってリセットしてから再度嗅いでみるのもコツです。気になる臭いがあれば、その原因を推測し売主や業者に質問します。「以前ペットを飼ってらっしゃいましたか?」「長期間空き家でしたか?」「下水管の点検は?」など聞けば、多くの場合正直に教えてくれるでしょう。

臭いの問題は見た目以上に厄介で、入居後にストレスになると暮らしの満足度を下げます。逆に言えば、臭いに違和感のない家は大きな不安材料が少ないとも言えます。五感のうち嗅覚もフル活用して、安心して暮らせる住まいかを判断しましょう。

トラブルを回避して後悔ゼロの不動産購入をするために

上記のチェックポイントを駆使すれば物件の良し悪しはかなり見極められます。しかし最後の詰めとして、さらなる安心材料を揃えておきましょう。売主や不動産業者への質問、ホームインスペクション(住宅診断)の活用、そして複数物件を比較検討するコツについて解説します。これらを押さえれば、購入後の「しまった!」をゼロに近づけることができます。

内覧時に売主・不動産業者に必ず聞くべき質問リスト

内覧時は物件を見るだけでなく、疑問を解消するチャンスでもあります。特に中古物件では現オーナー(売主)から直接話を聞ける場合もあるので、下記のような質問をしてみましょう。

- 「なぜこの物件を売却しようと思ったのですか?」

売却理由を尋ねることで、近隣トラブルや物件固有の問題がないか探れます。「転勤で」「手狭になったので」などポジティブな理由なら安心ですが、「ご近所付き合いが…」と濁す場合は注意です。

- 「過去にどんな修繕やリフォームをされていますか?」

屋根や外壁塗装、給湯器交換など修繕履歴を確認しましょう。誰がいつ工事したか把握すれば、今後必要なメンテナンス時期も予測できます。設備機器の保証書やメンテ記録があれば見せてもらうのも良いです。

- 「周辺環境で気に入っていた点、不便な点は?」

売主目線で地域のメリット・デメリットを教えてもらいます。スーパーや病院など生活利便性や、騒音・におい・治安などネガティブ情報も聞き出せるかもしれません。

- 「ご近所(マンションなら上下両隣)の方はどんな人ですか?」

特にマンションではお隣や上下階にどんな住人がいるかは大切です。トラブルはなかったか、人柄はどうか、差し支えない範囲で聞いてみましょう。戸建てでも近隣との付き合い具合など伺えると安心です。

- 「過去に雨漏り・水害・地震被害などはありましたか?」

災害歴は重要事項説明でも触れられるはずですが、自分から具体的に聞いてみると詳細を教えてくれる場合があります。床下浸水や大きな台風での被害がゼロか確認しましょう。

これらに加え、不動産会社の担当者には境界や契約面の質問も必要です。例えば戸建てなら「敷地と隣地の境界標は確認できますか?」、マンションなら「大規模修繕の予定は?管理費や修繕積立金の値上げ予定は?」などです。内覧時点で疑問をクリアにしておけば、購入手続きに入ってから慌てることがありません。質問リストを事前に用意して、内覧の終わりにでも一通り確認するようにしましょう。

プロが推奨する「ホームインスペクション」活用法

自分たちだけの内覧ではどうしても限界があります。見えない部分や専門的な構造の問題など、不安が残る場合はホームインスペクション(住宅診断)の活用がおすすめです。これは住宅の専門家(ホームインスペクター)が第三者の立場で建物を調査し、劣化状況や欠陥の有無を診断してくれるサービスです。

ホームインスペクション・既存住宅売買瑕疵保険については、下記のコラムをご参照ください。

ホームインスペクションを依頼すると、床下や屋根裏まで含めて隅々までチェックし、報告書を出してくれます。たとえば耐震性は素人には判断困難ですが、新耐震基準への適合や補強の必要性も専門家が評価してくれます。また床の水平度をレーザーで測定したり、外壁のクラック(ひび割れ)の深刻度を判定したりと、プロならではの調査が可能です。診断結果をもとに「将来あと○年でこの部位の補修が必要」「雨漏りの懸念なし」といった情報が得られるため、購入判断の強力な後押しになります。費用相場は目視中心の標準診断で5~8万円、詳細なオプション込みで10~16万円程度が目安です。決して安くはありませんが、数千万円の買い物の保険料と考えれば検討する価値は高いでしょう。特に築15年以上の中古住宅なら、インスペクション活用を強く推奨します。国も2018年の法改正でインスペクションの説明義務化を図るなど推進しており、買主が希望すれば売主側も協力してくれるケースが増えています。

利用タイミングは売買契約前が一般的ですが、内覧後に仮申込をして契約前に「インスペクションで問題なければ契約」という条件付きにすることも可能です。信頼できる第三者機関に依頼し、見落としリスクを限りなくゼロに近づけることが、後悔しない購入への近道です。

複数物件比較を成功させるチェックポイント整理術

最後に、複数の候補物件を比較検討する際の整理術について触れましょう。あれこれ内覧するうちに、どの物件がどう良かったか混乱してしまうことがあります。そこでおすすめなのが、チェックシートを活用した比較表の作成です。

まず本記事で挙げたチェックポイントを一覧化した表を作ります。物件A・B・C…と横軸に並べ、縦軸に「床傾き」「水漏れ跡」「収納容量」「日当たり」など主要項目を書いたマトリクス表を用意しましょう。内覧後にそれぞれ○△×など評価を記入していくと、一目で強み弱みが比較できます。主観的な印象(「リビングの雰囲気が好き」等)もメモ欄に書き添えておくと、後から検討する際に思い出しやすいです。

また、写真の整理も重要です。他物件と取り違えないよう、撮影した写真には物件名や場所をメモしておき、物件フォルダごとに管理します。気になる点の写真はチェックシートの該当項目に対応させて貼り付けるとより比較しやすくなるでしょう。

一通り比較表が埋まったら、あとは自分たちの優先順位に照らして評価します。全項目で満点の物件は稀ですので、譲れる点・譲れない点を家族で話し合って絞り込みます。例えば「多少駅から遠くても静かな方がいい」「水回りは古くても構わないが構造だけは安心を」など、価値観に応じて点数に重み付けをするイメージです。

最終的に候補を1つに決める際も、この整理したチェックポイント表が背中を押してくれます。「他と比べて総合的にこの物件がベストだ」と論理的に納得できれば、購入後に迷いや後悔も生じにくいでしょう。複数物件の比較は大変ですが、見える化して整理することで成功にぐっと近づきます。

まとめ:不動産購入の成功は「内覧」にあり!

長文となりましたが、中古住宅の室内チェックポイントを網羅してきました。結論として、後悔のない不動産購入のためには「念入りな内覧」が何より重要だという点がお分かりいただけたでしょう。

プロ視点の室内チェック術で中古住宅選びの後悔をなくそう

初めてマイホームを購入する方にとって、中古住宅の内覧は不安も多いイベントかもしれません。しかし本稿で紹介したプロ視点のチェック術を活用すれば、隠れた欠点を見抜き、優良物件を見極める目を養うことができます。床の傾きや壁のシミ、設備の状態から周辺環境まで、一つひとつ確認したうえで契約すれば「聞いてなかった」「見落としていた」と悔やむ事態は避けられるでしょう。

内覧準備を整え、焦らずじっくり複数回見学し、必要に応じて専門家の力も借りながら、自信を持って購入できる中古住宅に巡り合ってください。ここで解説したような現場目線の知識を味方に付ければ、きっと満足のいくマイホーム選びが実現するはずです。最後まで粘り強くチェックを重ね、「ここなら安心して暮らせる!」と思える一軒を見つけましょう。不動産購入の成功は、まさに入念な「内覧」にかかっています。

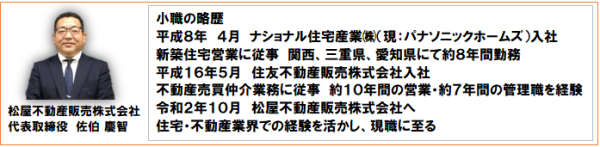

松屋不動産販売株式会社 代表取締役:佐伯 慶智からの提案

松屋不動産販売株式会社 代表取締役の佐伯 慶智(さえき よしのり)です。

不動産購入で失敗しないための「内覧チェックポイント」や「トラブル回避術」をご覧いただき、住まい選びの大切さを実感されたのではないでしょうか。ここまで学んだ知識を、実際の物件探しに活かす絶好の機会です。

当社は愛知県と静岡県西部に特化し、数多くの仲介実績を誇ります。まずは無料の「会員登録」で、非公開を含む新着物件情報や限定サービスをいち早く手に入れてください。

そのうえで「来店予約」をしていただければ、専門スタッフが資金計画から物件比較まで丁寧にサポートいたします。

今回のコラムで得た知識を最大限に活かし、理想の中古住宅を安心して選びましょう。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。