リフォーム頼みの不動産仲介業者が倒産危機!不動産買う前に読んで!

ここ数年の資材高騰や2025年4月からの4号特例縮小の影響で、不動産仲介業者が次々と倒産危機に陥っています。特に、『リフォーム頼みの会社』や『仲介が出来ない会社』に依頼してしまうと、初心者ほどトラブルや思わぬ出費に巻き込まれるリスクがあります。「仲介手数料だけでは利益が出ない」「リフォームでカバーするしかない」という業者の実態を知り、購入後の失敗を避けるためには何を確認すべきでしょうか?本記事では、初心者でも簡単に見抜ける方法をプロが徹底解説します。

目次

『リフォーム頼み』でしか利益が出せない不動産仲介業者の危険な実態

初めて家を買う方への注意点

最近、「中古住宅の仲介とリフォームをワンセットで提供します!」と宣伝する不動産会社が増えています。確かに一見すると便利なサービスですが、実はその裏側には消費者にとって見過ごせないリスクがあります。彼らは仲介手数料だけでは十分な利益を出せず、リフォームの受注に頼らざるを得ない経営をしている場合が多いのです。そのような「リフォーム頼み」体質の会社に当たってしまうと、思わぬ損失を被る可能性があります。本章では、その危険な実態をわかりやすく解説します。

仲介手数料だけでは「食べていけない」業者が増える背景

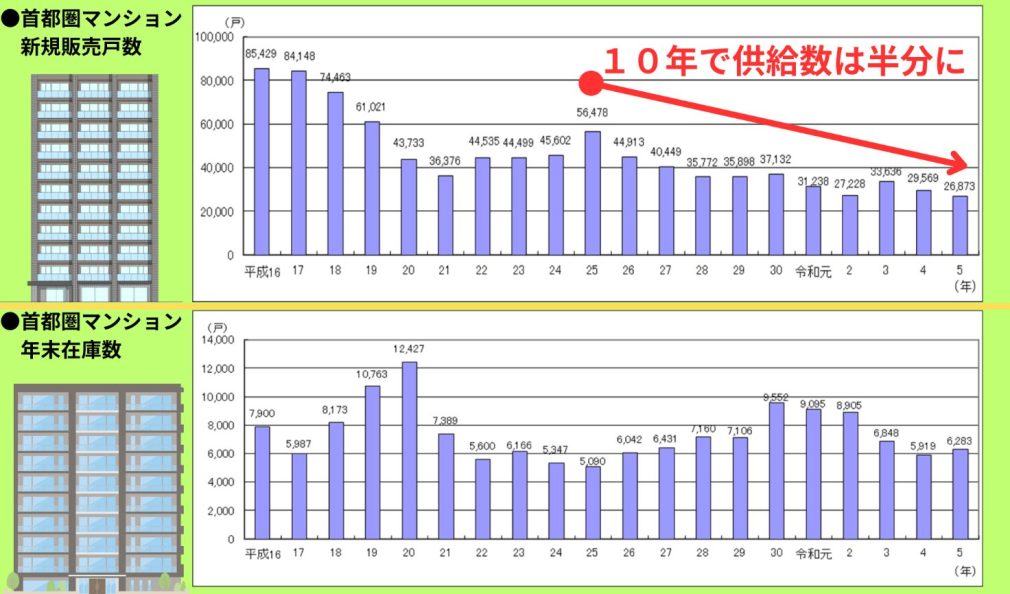

不動産仲介業の収入源は主に仲介手数料ですが、この手数料(通常売買価格の3%+6万円程度)は会社の経費や人件費を賄うには十分でないケースも多いです。特に近年は競争激化や市場環境の変化により、仲介だけで利益を出すのが難しい業者が増えています。実際、この10年で関東圏の新築マンション供給戸数は50%減少し、一方で中古マンション成約数は20%増加しました。新築より安価な中古物件を求める流れが強まる一方、不動産仲介会社の数自体は増えており、1社あたりの仲介件数は伸び悩みがちです。こうした背景から、「仲介手数料だけでは食べていけない」と感じる業者が増えているのです。

引用元:国土交通省 令和6年度住宅経済関連データ(7)首都圏マンション新規販売戸数・年末在庫数より一部抜粋

「仲介+リフォーム」セット販売が増えた本当の理由

「中古を買ってリフォームしよう!」というワンストップサービスが広まった理由には、表向きは消費者の利便性向上が挙げられます。しかし、本当の狙いは別にあります。それは、仲介にリフォームを組み合わせることで大幅に利益を上乗せできるからです。業界のコンサルティング報告によれば、中古仲介時にリフォーム提案をセットで成約すると、通常の仲介手数料のみの場合に比べて約3~5倍の粗利が残るとされています。

仲介手数料だけでは数十万円~数百万円の収入ですが、リフォーム工事(例えば600万円程度のリノベ)を請け負えばその分の利益も得られる計算です。要は、1件の取引から得られる収益を最大化するために、「仲介+リフォーム」のセット販売が業者側にとって魅力的だったのです。最近ではこのモデルを売りにする会社がいくつも登場し、広告でも「ワンストップリノベーション」などと盛んにPRしています。しかし、その陰には消費者不在の利益追求が隠れている点に注意が必要です。

リフォーム頼みの経営モデルが抱える根本的リスク

リフォーム受注に過度に依存する経営モデルには、いくつか根本的なリスクがあります。第一に、収益源が偏っているため経営が不安定です。リフォーム需要が落ち込めば一気に資金繰りが悪化し、倒産の危機に直結します。また、仲介よりリフォーム重視の会社では不動産仲介本来のノウハウ蓄積がおろそかになりがちです。

その結果、物件提案の質や契約手続きの確実性が低下し、顧客満足度を損ねる恐れがあります。さらに、利益最優先でリフォームを押し売りすれば顧客との信頼関係が崩れ、クレームやトラブルの火種にもなり得ます。要するに、「仲介+リフォーム」でしか利益を出せない会社は、一見魅力的なサービスを装いつつも経営もサービス品質も綱渡り状態なのです。このような構造的リスクを孕んでいることを、まず理解しておきましょう。

不動産仲介業者がリフォーム受注を積極的に狙う背景とは?

仲介手数料の目減りを補填する狙い

不動産仲介業界では競争が年々激しくなり、仲介だけでは十分な売上を確保できない会社も出てきました。その穴埋めとして、リフォーム受注で利益を補おうとする動きが広がっています。この章では、なぜ仲介業者がそこまでリフォーム案件獲得に執心するのか、その背景を掘り下げます。

競争激化で苦しむ仲介業者が「リフォームでカバー」する構造

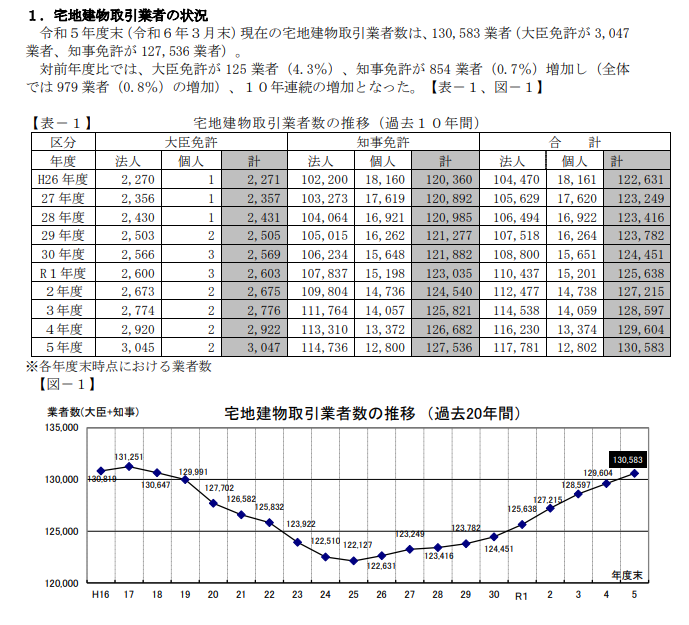

不動産仲介業界の競争は熾烈です。全国の宅地建物取引業者数は2024年時3月末点で約13万社に上り、10年連続で増加しています。

引用元:国土交通省 令和5年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について

この数は全国のコンビニエンスストアの2倍以上にもなり(2024年末時点で約13万業者、コンビニは約5.7万店)、業者間の取り合いがいかに激しいかが分かります。競合他社がひしめく中、単に仲介手数料を稼ぐだけでは経営が成り立たないケースが増えているのです。そこで、多くの仲介業者が目を付けたのがリフォーム案件による収益補填でした。仲介と同時にリフォーム工事も受注すれば、前述の通り1件あたりの売上・利益を飛躍的に増やせます。そのため、競争で仲介件数が思うように伸びない業者ほど「リフォームでカバーしよう」という構造に陥りがちなのです。要するに、仲介ビジネスの苦しさをリフォーム収益で補う動きが、業界全体で見られるようになっています。

『仲介が出来ない会社』に共通する特徴とは?

残念ながら中には、仲介業務の実力や体制が不十分で「仲介がまともにできない」会社も存在します。そうした会社にはいくつか共通した特徴があります。例えば、営業担当者が物件知識や市場動向に疎く、適切な提案ができないケースです。本来、良い仲介業者は買主・売主双方のニーズを汲み取り最適なマッチングを図りますが、仲介力が低い会社では十分な提案力がありません。また、自社で物件情報(いわゆる売り物件)を確保できておらず、他社の公開情報に依存している会社も多いです。そういう会社ほど「このままでは仲介で食べていけない…」と焦り、手っ取り早く収益を上げられるリフォームに走りがちです。さらに、元々リフォーム業や建築業から不動産に参入したような会社だと、建物の工事提案は積極的でも、肝心の不動産取引実務がおろそかになっていることもあります。総じて、『仲介ができない会社』は物件仲介のプロとしての力量不足をリフォーム提案で補おうとする傾向が強く、その姿勢自体がリスクサインと言えるでしょう。

「500万円の壁」で大型リフォームが受注できない問題点

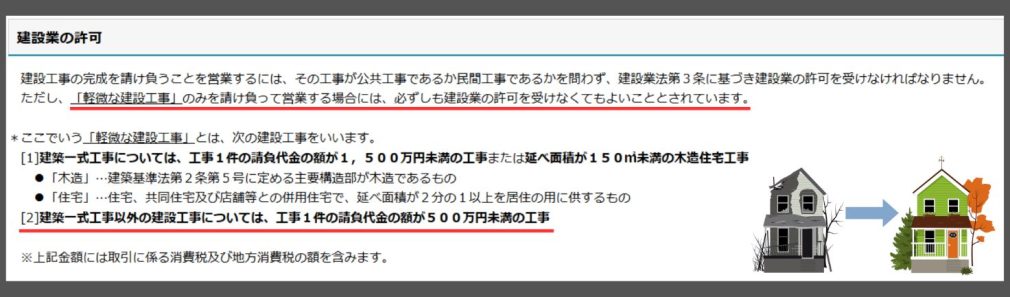

仲介業者がリフォームを受注しようとしても、法律上の大きな壁が存在します。それが俗に言う「500万円の壁」です。これは、建設業の許可(建設業許可)を持たない業者は原則として500万円以上の工事を請け負えないというルールを指します(厳密にはリフォーム内容によって上限が異なり、建築一式工事なら1件1500万円未満まで許可不要などの例外があります)。

引用元:国土交通省 建設業の許可とはより一部抜粋

多くの仲介専門会社はこの建設業許可を持っていません。そのため、お客様が希望する大規模リフォーム(数百万~1000万円超え規模)を自社では請け負えないのです。結果として、許可のない仲介業者は間に別の工事会社を挟むか、小規模な内装リフォーム程度しか扱えず、ビジネスの幅に限界があります。リフォーム提案を売りにしながら「500万円の壁」に阻まれ、大型案件になると手が出せない――これはその会社にとっても収益機会のロスですが、消費者にとっても「思ったようなリフォームができない」という不利益につながります。許可無しで無理に大型工事を引き受けると法令違反になりかねず、そうしたリスクも孕んでいるのです。

資材高騰・人手不足・4号特例縮小…リフォーム業界の危機が仲介業者に波及する

2025年目前、リフォーム業界を取り巻く環境悪化

リフォームに依存する不動産仲介業者に追い打ちをかけるように、近年リフォーム業界自体が大きな課題に直面しています。建築資材の価格高騰、職人不足、そして2025年4月の法改正(いわゆる「4号特例」の縮小)といった要因が、リフォーム事業の収益を圧迫し始めているのです。当然、その影響はリフォーム頼みの仲介業者にも波及します。この章では、その具体的な影響を見ていきましょう。

資材価格高騰がリフォーム工事の利益率を直撃

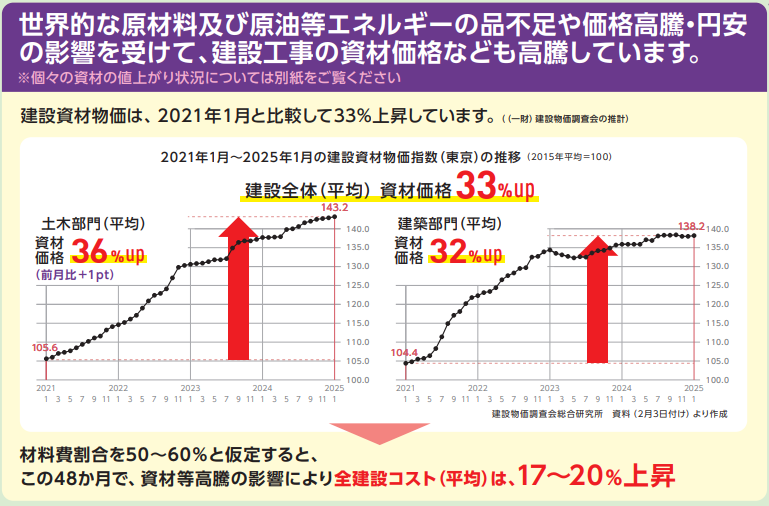

ここ数年、住宅リフォームに必要な資材の価格が急激に高騰しています。国際的なウッドショックやアイアンショック、円安、さらにはロシア・ウクライナ情勢の影響で、木材や鉄鋼、コンクリートといった主要資材の価格が上昇し続けているのです。2025年2月時点で、建築資材の価格は2021年1月以降およそ30%以上も上昇したと報告されています。

引用元:一般社団法人 日本建設業連合会 建設工事を発注する民間事業者・施主の皆様に対するお願い 建設資材高騰・労務費の上昇等の現状」 パンフレット

過去3年間で建設コスト全体も15~18%上昇したとのデータもあり、リフォーム工事原価の増大は避けられません。これにより、リフォーム工事から得られる利益率(粗利率)は大きく圧迫されています。材料費が当初見込みより膨れ上がれば、見積時には黒字予定だった案件が実際には利益ゼロ、下手をすれば赤字になることもあります。リフォーム依存の仲介業者にとって、この資材高騰は経営を直撃する痛手です。値上がり分を安易にお客様に転嫁すれば信用を損ねかねず、自社で吸収するにも体力がないというジレンマに陥っています。

職人不足がリフォーム現場にもたらす影響

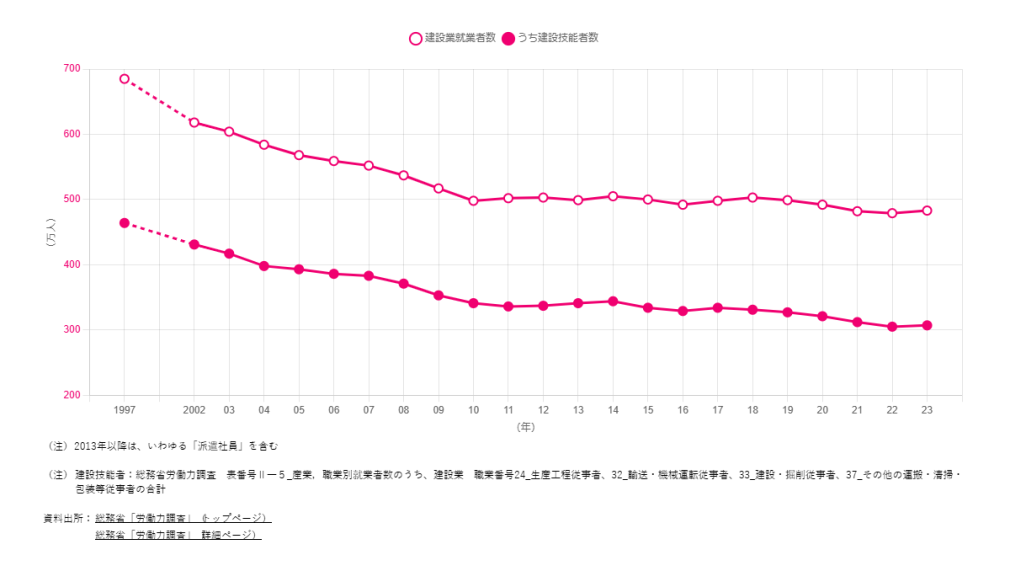

深刻な職人(技能工)不足もリフォーム業界の大きな課題です。大工や電気・配管工、内装職人など、現場で工事を担う人手が全国的に不足しています。国の調査によれば、建設業の約7割の企業で人手不足が起きており、そのうち5%の企業は「非常に不足している」と回答しています。

引用元:一般社団法人 日本建設業連合会 建設業就業者数の推移より一部抜粋

これはコロナ前の2019年より悪化しており、資材高騰以上に職人不足の影響が建設現場で深刻化しています。背景には若年層の建設業離れやベテラン職人の高齢化による引退増加があります。実際、住宅建設分野の技能者数は2020年約82万人から2040年には約51万人へと、20年で31万人も減少する見通しというデータもあります。リフォーム現場でも、職人の確保が難しくなれば工期の遅延や人件費の高騰が避けられません。工事が予定通り終わらないとお客様の引渡しにも影響し、仲介業者の信頼低下につながります。また、人手不足で経験の浅い職人に頼らざるを得ない場合、施工品質の低下リスクも高まります。こうした職人不足の波及効果により、リフォーム頼みの仲介業者はますます苦境に立たされているのです。

2025年の『4号特例縮小』でリフォーム業者が直面する新たな問題

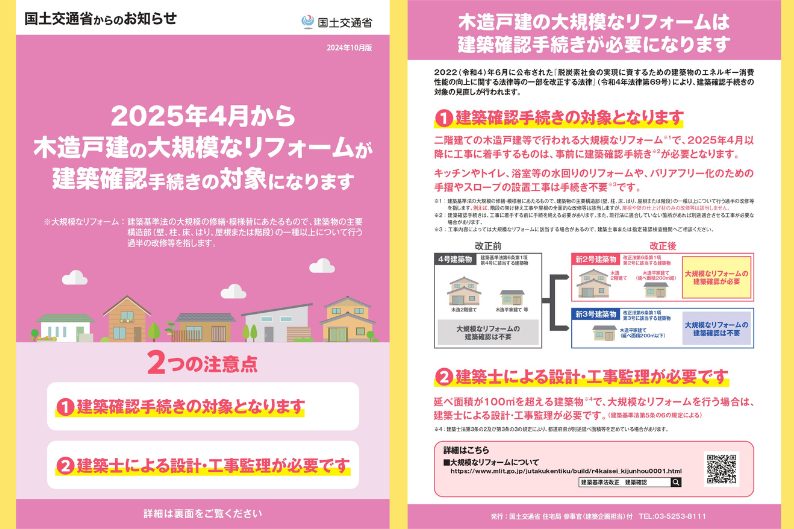

2025年4月施行の建築基準法改正も、リフォーム業界に大きなインパクトを与える見込みです。中でも注目されているのが「4号特例」の縮小です。「4号特例」とは、これまで一般的な戸建住宅(木造2階建て以下・延べ床500㎡以下の建物=旧4号建築物)の増改築を伴わないリフォーム工事では、建築確認申請などを省略できていた制度のことです。簡単に言えば、普通の家のリフォームは役所の確認申請なしで気軽にできていたのです。

引用元:国土交通省 木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について 【令和7年1月14日時点】

しかし、改正後は、小規模な平屋(新3号)を除き、2階建て住宅(新2号)で大規模なリフォームを行う場合は建築確認申請が必要になります。つまり、今後は多くの戸建リフォームで事前に図面提出や構造計算書の提出など、正式な手続きを踏まなければならなくなるのです。建築士に依頼して確認申請をする必要が出てくるため、リフォーム工事の工期は大幅に延び、数十万円規模の追加コストも発生すると懸念されています。リフォーム業者にとっては手間と費用の増加であり、対応力のない業者はこれについていけない可能性があります。仲介業者にとっても、お客様に「すぐリフォームできますよ」と簡単に提案できなくなり、提案力の低下や契約獲得のハードル上昇につながるでしょう。最悪の場合、法改正を知らずに無申請で工事を進めてしまう悪質業者も出かねず、そうなると違法状態となって大問題です。2025年問題ともいわれるこの法改正は、リフォーム依存の仲介業者に新たな試練をもたらすと考えられます。

倒産危機の不動産仲介業者が急増する5つの具体的理由

業界で倒産件数が急増

近年、不動産仲介業者の倒産件数が大きく増えています。帝国データバンクの調査によると、2023年には不動産仲介会社の倒産が120件発生し、前年比70%増という過去最多の水準に達しました。こうした倒産危機に陥る会社には共通する要因があります。ここでは、仲介業者の経営破綻が相次ぐ5つの具体的理由を解説します。

【理由1】元々仲介業が成立していない会社が多い

第一の理由は、ビジネスモデルとして元々仲介業が成り立っていない会社が多いことです。前述のように不動産会社の数はコンビニの倍以上あり、特に社員数5人未満の零細業者が10万社以上を占めます。宅建業の免許取得は比較的ハードルが低いため、参入障壁が小さい反面、参入後に生き残るのは容易ではありません。

不動産取引件数には限りがある中で、新規参入やフランチャイズ展開で業者ばかり増えた結果、1社あたりの成約件数が伸び悩み、慢性的な稼働率不足・売上不足に陥る会社が少なくありません。「仲介で食べていけないからリフォームに手を出した」が、それでも焼け石に水…というケースも多いのです。つまり、最初から仲介業としての収益基盤が脆弱であったために、経営が立ち行かなくなる会社が増えているのが実情です。

自社を大きく見せようとする業者の実態⇒○○市の不動産売却ランキングの真実と仲介業者が言う契約件数の実態

【理由2】建設業許可がないため、大型案件を受注できない

第二の理由は、先ほど触れた建設業許可の有無による制約です。多くの仲介業者は建設業の許可を持っていないため、高額なリフォーム工事や大規模リノベーション案件を自社で扱えません。せっかくお客様から「○○万円かけて全面改装したい」という要望があっても、自社で契約できなければ他社に流すしかなく、ビジネスチャンスを逃してしまいます。小規模な内装工事(数百万円未満)ばかりでは売上にも限界がありますし、無理に違法受注すれば処分のリスクもあります。こうして事業の天井が低い状態のままでは、売上拡大にも限度があり経営的に行き詰まりやすいのです。「リフォームもできます!」とうたっていても、実際には大きな案件はこなせない歯がゆさが業績不振につながり、倒産リスクを高めています。

「仲介+リフォーム」で売主も不利益を被る⇒不動産仲介業者によるリフォーム提案が売主にとって不利益となる理由

【理由3】インフレでリフォーム市場が縮小・競争激化

第三の理由は、昨今のインフレ環境下でリフォーム市場そのものが伸び悩んでいることです。物価上昇に対して賃金の上昇が追いつかず、実質所得が目減りする中で、消費者が高額なリフォーム支出を控える傾向が見られます。実際、コロナ禍明けで旅行や外食など外向き消費が戻ると、住宅リフォームの需要件数は減少傾向に転じました。矢野経済研究所の調査では、2023年の住宅リフォーム市場規模は約7.4兆円(前年比+0.6%)でしたが、2024年は7.1兆円へ縮小する見込みと報告されています。市場が縮小局面に入れば、当然ながら受注競争は一段と激しくなります。新築着工減少を受けて他業種からリフォーム業界への参入も進んでおり、例えば塗装業者が外壁リフォーム業にモデルチェンジするなど異業種からの参入も増えている状況です。こうした競争激化の中、リフォーム受注を当て込んでいた仲介業者同士で価格の叩き合いが起きたり、案件自体が取れなくなったりして、収益計画が狂う会社が続出しています。インフレによるコスト増と市場縮小・競争激化のダブルパンチで、経営が立ちゆかなくなるケースが増えているのです。

なぜ?今利上げ!日銀の失策がもたらす未来⇒コストプッシュ型インフレで利上げ?この『悪手』がもたらす暗い未来

【理由4】リフォーム依存で仲介業ノウハウが不足

第四の理由は、リフォーム依存により本来の仲介業のノウハウ蓄積が不足している点です。リフォーム提案ばかりに力を入れてきた会社では、「物件を探して売買契約をまとめる」という不動産仲介業の基礎スキルが育っていないことがあります。例えば物件仕入れ(売却情報を集めること)のネットワークが弱かったり、広告集客や顧客フォローの仕組みが脆弱だったりします。本来であれば仲介業の稼ぎ時に集中すべきリソースをリフォーム対応に割いてしまい、仲介業者としての競争力が低下しているのです。その結果、仲介件数がさらに伸びず収益悪化→ますますリフォーム頼みになる…という悪循環にも陥ります。リフォーム中心の経営を続けていると、いざリフォーム需要が落ちた時に仲介業でリカバリーする力が残っておらず、打つ手がなくなってしまうのです。言い換えれば、“本業であるはずの仲介業がおろそか”になったツケが回り、経営難へ直結してしまうということです。

松屋不動産販売は不動産売買仲介の専門会社です。

私ども松屋不動産販売は、この記事にあるようなリフォームの請負や不動産の買取再販をおこなわず100%不動産売買仲介のみをおこなっております。このようなビジネスモデルであっても、黒字経営を続けております。

【理由5】仲介・リフォーム不振後の買取も融資厳格化で難航

最後の第五の理由は、仲介もリフォームも行き詰まった会社が最終手段として検討する「買取再販」も上手くいかないことです。不動産の買取再販とは、自社で中古物件を安く買い取ってリフォーム・リノベーションし、再販売して利益を得るビジネスモデルです。在庫を抱えるリスクはありますが、仲介手数料より大きな収益を狙えるため、仲介・リフォーム業が不振の会社が起死回生を図る手段として検討しがちです。しかし現在、この買取再販も簡単ではありません。物件を仕入れるには多額の資金が必要ですが、昨今は金融機関が不動産業者への融資に慎重で、業績不振の中小企業にはお金を貸しづらい状況です。また金利上昇局面にあり借入コストも上がっています。さらに、不動産価格自体が高止まりしている局面では「安く買って高く売る」ことが難しく、在庫リスクも大きいです。要するに、追い詰められた仲介業者が最後に望みをかける買取再販も、資金調達と市場環境の壁に阻まれて成功しづらいのです。こうして四面楚歌となった結果、倒産に至るケースが増えているというわけです。

短期プライムレート上昇中⇒ついに既存住宅ローンも金利上昇!2025年1月返済分からの返済増加対策

プロが教える『倒産リスクが高い不動産仲介業者』を見抜く方法

誰に仲介を任せるかでリスクが変わる

不動産購入は人生の一大イベントですから、信頼できる仲介会社を選ぶことが重要です。特に、前述したような経営不安のある業者に当たってしまうと、後々のリフォーム施工やアフターフォローでトラブルに巻き込まれる可能性があります。そこでこの章では、不動産のプロの視点から「倒産リスクが高い仲介業者」を見抜くポイントを伝授します。社名を挙げずとも、特徴を押さえれば怪しい業者を避けられるはずです。

営業担当が「リフォームありき」の提案をする会社の特徴

物件探しの相談をした際、やたらと初めからリフォーム前提の話ばかりしてくる営業担当には注意が必要です。例えば「この物件は〇〇万円かけてリノベすれば理想の家になりますよ!」と物件の良し悪しよりリフォーム後の姿ばかり強調する場合です。もちろん、中古住宅の場合リフォーム提案が出るのは自然なこともあります。しかし、こちらが求めてもいないのにリフォームプランを次々押し付けてくるようなら要警戒です。そうした会社は往々にしてリフォーム受注が目的化しており、物件選定の段階から「いかに自社で工事を取るか」に軸足があります。具体的には、比較的状態の良い物件よりも、あえて古く傷んだ物件ばかり紹介してくる傾向も見られます。その方が大規模リフォームの余地が大きく、自社工事の売上につながるからです。営業担当者が常に「リフォーム前提」で話を進めようとする場合、その会社はリフォーム頼みの経営体質である可能性が高いでしょう。買主としては、自分の希望よりも業者の都合が優先されてしまうリスクがある点、覚えておいてください。

リフォーム見積もりに潜む危険なサインとは?

仲介会社経由でリフォームの見積もり提案を受けた際に、その内容からリスキーな業者かどうかを見抜くこともできます。いくつか危険なサインを挙げましょう。まず、見積もり金額の内訳が極端にアバウトな場合です。合計額だけ大まかに記載され、工事項目ごとの単価や数量が明示されていない見積書は要注意です。これは不当に高いマージンを載せている可能性があります。また、見積額が不自然に「500万円未満ギリギリ」に収まっているケースも怪しいです。建設業許可が無いために500万円を超えないよう小分けにしている可能性があり、必要な工事まで削られている恐れがあります。さらに、「この値引きは今日契約してくれたら有効」などと契約を急かすような営業トークも赤信号です。健全な業者であればお客様にじっくり比較検討する時間を与えるものですが、倒産リスクが高い業者ほどキャッシュを早く確保したいため急がせがちです。加えて、他社の見積取得(相見積もり)を露骨に嫌がる態度も要注意でしょう。他社と比較されると困る何かがある証拠です。このように、リフォーム見積もりの内容や提案姿勢を観察することで、その仲介会社の健全度を測ることができます。

「仲介+リフォーム」のセット販売に騙されないポイント

最後に、「仲介+リフォーム」をセットで勧めてくる営業手法に対して、騙されずに賢く対応するポイントをまとめます。第一に、物件購入とリフォーム提案は切り離して考える意識を持ちましょう。セット提案では物件価格とリフォーム費用が一緒くたに語られがちですが、それぞれ適正かを分けて判断することが重要です。

例えば「セット割引でお得」と言われても、実際にはリフォーム費用が割高に設定されて割引分を上乗せしているケースもあります。第二に、自分主導で情報収集することです。仲介業者からの情報だけでなく、第三者のリフォーム業者や専門家の意見も取り入れて比較検討すると良いでしょう。優良な仲介業者であれば、他社の意見を求めることに理解を示すはずです。逆にそれを嫌がるなら要注意です。第三に、契約を急かす甘い言葉に乗らないこと。例えば「今契約すれば◯◯サービスします」といった誘惑には冷静に対応し、一度持ち帰って検討する勇気を持ってください。これらのポイントを押さえれば、「仲介+リフォーム」のセット販売に隠れたリスクを見抜き、本当に信頼できる会社かどうかを判断できるでしょう。

買主が『適正価格のリフォーム』を成功させるための3つの具体策

自衛策を身につけよう

不動産仲介業者経由でリフォームを検討する場合でも、買主側が賢く立ち回れば適正価格で理想のリフォームを実現できます。最後に、消費者目線で実践できる3つの具体策を紹介します。これらを実行すれば、リフォーム依存の仲介業者に当たってしまった場合でも被害を最小限にし、納得のいく住まいづくりにつなげられるでしょう。

不動産仲介業者へのリフォーム発注が危険な理由

まず大前提として押さえておきたいのは、不動産仲介業者にリフォーム工事まで発注すること自体が持つリスクです。仲介業者は本来不動産取引のプロであって、工事のプロではありません。にもかかわらずリフォームまで請け負う場合、施工自体は下請けの工務店や職人に任せることになります。ここに利ざや(中間マージン)が発生するため、同じ工事内容でも直接工事店に頼むより高くつくケースが多々あります。また、仲介業者側の都合で必要以上の工事を盛り込まれたり、グレードの高い設備を強く勧められたりすることで、当初予定より費用が膨らむ恐れもあります。さらに、経営状態の悪い仲介業者だと工事途中で倒産してしまい、預けた工事代金が戻らないリスクすらあります。こうした理由から、基本的には不動産仲介とリフォーム施工は分離して考える方が安全と言えます。どうしても仲介業者経由でリフォームしたい場合でも、次に述べる対策を講じて慎重に進めることが大切です。

『相見積もり』を必ず取るべき理由と注意点

適正価格でリフォームするための鉄則は、必ず複数の業者から見積もり(相見積もり)を取ることです。リフォーム工事には定価がなく、業者によって提示価格が大きく異なる場合があります。ある工事に100万円の見積もりを出す会社もあれば、別の会社は80万円でできるかもしれません。リフォームはそれぞれの工事で金額が固定されていないため、相見積もりで費用を把握することが非常に重要と専門サイトでも強調されています。

相見積もりを取れば、ぼったくり価格を掴まされるリスクを減らせるだけでなく、各社の提案内容や対応も比較できます。結果として価格だけでなく業者の信頼性や提案力を見極める材料にもなるのです。注意点としては、各社に同じ要望・条件で見積依頼すること、そして相見積もりであることを正直に伝えることです。他社と比較されると知れば、ちゃんとするものです。しかし、あとから追加工事で高額請求をしてくる心配もありますが、信頼できる業者であれば誠実に対応してくれるでしょう。「複数社に相談するのは失礼かな…」と遠慮する必要は全くありません。むしろ大金を投じるリフォームですから、納得できるまで複数社比較するのは当然の権利なのです。

『分離発注』を活用しコストを適正化する方法

最後の策として、「分離発注」を活用する方法があります。分離発注とは、リフォーム工事を一括で任せず、工事の種類ごとに専門業者と直接契約するやり方です。例えば、解体工事、設備工事、内装工事などを分けてそれぞれ専門会社に発注します。一見手間が増えるようですが、中間マージンが重ね掛けされないためコストダウンの効果が期待でき、2割程度費用を削減できる可能性もあるとされています。実際、リフォーム会社に一括依頼すると、リフォーム会社→下請け業者への発注でマージンが発生しますが、分離発注ならその重複を避けられます。また、各分野で自分の納得できる業者を選べるため、仕上がりの満足度も高めやすいというメリットもあります。もっとも、分離発注には施主(依頼者)が現場監督的な調整役を担う負担も伴います。工程管理や各業者間の連絡調整を自分で行う必要があるため、建築の知識や時間的余裕が求められます。

この点、建築士や施工管理のプロに有償でサポートを頼む方法もあります。分離発注が難しい場合でも、少なくとも不動産売買契約とリフォーム請負契約を分ける(物件購入後に改めて自分でリフォーム会社を探す)だけでも効果はあります。一括発注の便利さと分離発注のコストメリットを天秤にかけ、納得のいく方法を選ぶと良いでしょう。重要なのは、自分の家づくりに主体的に関与することです。それが最終的に、適正価格かつ満足度の高いリフォーム成功への近道となります。

まとめ

近年、不動産仲介業者が『リフォームでカバー』しようとする経営モデルに依存しており、多くの会社が『倒産危機』に直面しています。その背景には『資材高騰』や『4号特例縮小』によるリフォーム業界の収益悪化、『仲介が出来ない会社』の増加があり、消費者が巻き込まれるリスクが高まっています。はじめて不動産を購入し、リフォームも検討している方は、『不動産仲介業者』にリフォームを任せる前に、必ず複数の会社から相見積もりを取り、『分離発注』も視野に入れた方が安全です。営業担当がリフォームありきの提案ばかりしてきたり、急かされる契約を迫られたりする場合は特に注意が必要です。信頼できる業者を見極め、適正価格で安心できるリフォームを実現しましょう。

【特に重要なポイント】

- リフォームに過度に依存する不動産仲介業者は倒産リスクが高い

- 資材価格の高騰と4号特例縮小によりリフォーム業界は厳しい状況にある

- 仲介能力が低い業者ほどリフォーム工事の受注に積極的である

- 必ず相見積もりを取り、分離発注を検討することが費用削減とリスク回避につながる

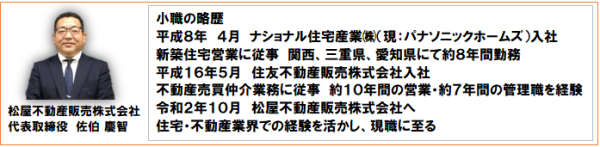

松屋不動産販売株式会社 代表取締役:佐伯 慶智からのアドバイス

【佐伯 慶智より、不動産購入をご検討の皆様へ】

最後までお読みいただきありがとうございます。不動産の購入とリフォームは大きな買い物ですから、信頼できるパートナー選びが重要です。私たち松屋不動産販売は愛知県と静岡県西部に特化した不動産売買専門の会社として、独自のネットワークを駆使して豊富な会員限定物件(約1,000件以上)をご紹介しております。

まずは無料の【会員登録】をおすすめします。登録すると、一般公開されていない非公開物件を閲覧でき、さらにご希望エリアの最新物件情報をメールでいち早くお届けいたします。

また、初めての方限定で【来店予約】をしていただくと、当社の専門スタッフによる個別相談を受けられるほか、今だけの特典として、最大5,000円分のQUOカードをプレゼントしております。住宅ローンや購入予算など、ご不安な点もその場で無料相談できます。

理想の不動産選びを失敗しないために、ぜひお気軽に当社をご活用ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。