【シンプル入門】子育てグリーン住宅支援事業で実現する未来の住まい

子育てグリーン住宅支援事業は、補助対象や補助額を通じて、GX志向型住宅や長期優良住宅、ZEH水準住宅といった先進の住まい作りを実現する大きな力となっています。子育て世帯や若者夫婦世帯にとって、経済的な負担軽減だけでなく、安心して快適な住環境を手に入れるための大変魅力的な制度です。本記事では、具体的な補助内容や申請の流れ、各住宅性能のメリットを丁寧に解説し、初めて住宅購入を検討される方でも迷わず進められる情報をお届けします。これからの住まい選びに役立つ実例や分かりやすいステップ・バイ・ステップの解説で、夢のマイホーム実現への第一歩をサポートいたします。

子育てグリーン住宅支援事業の公式HPはこちら

目次

事業概要と制度の狙い

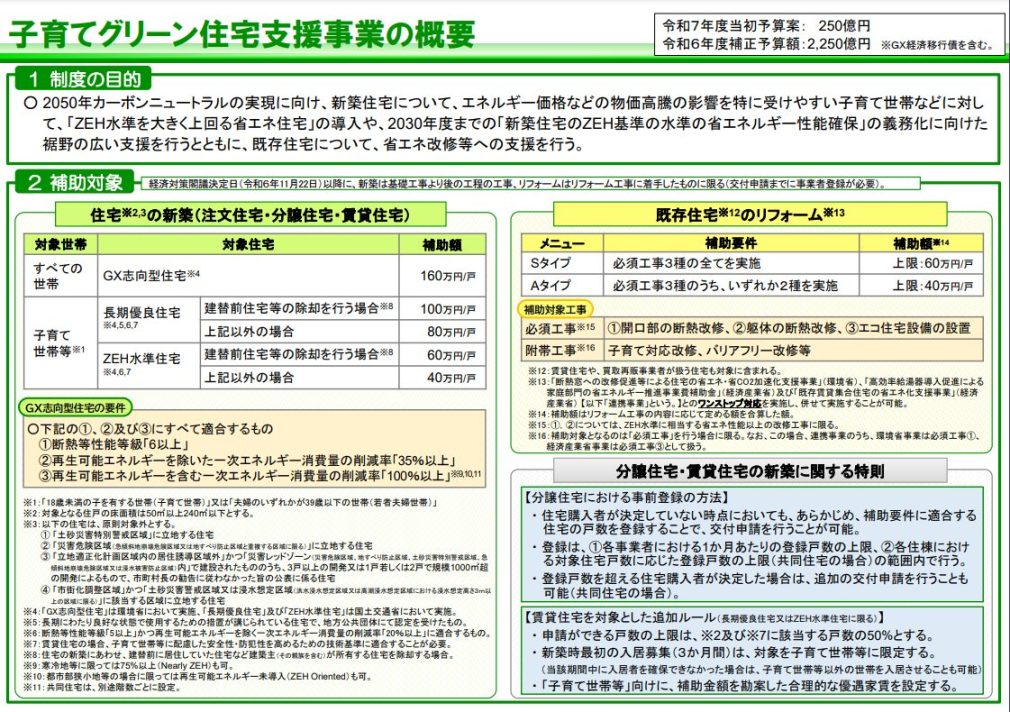

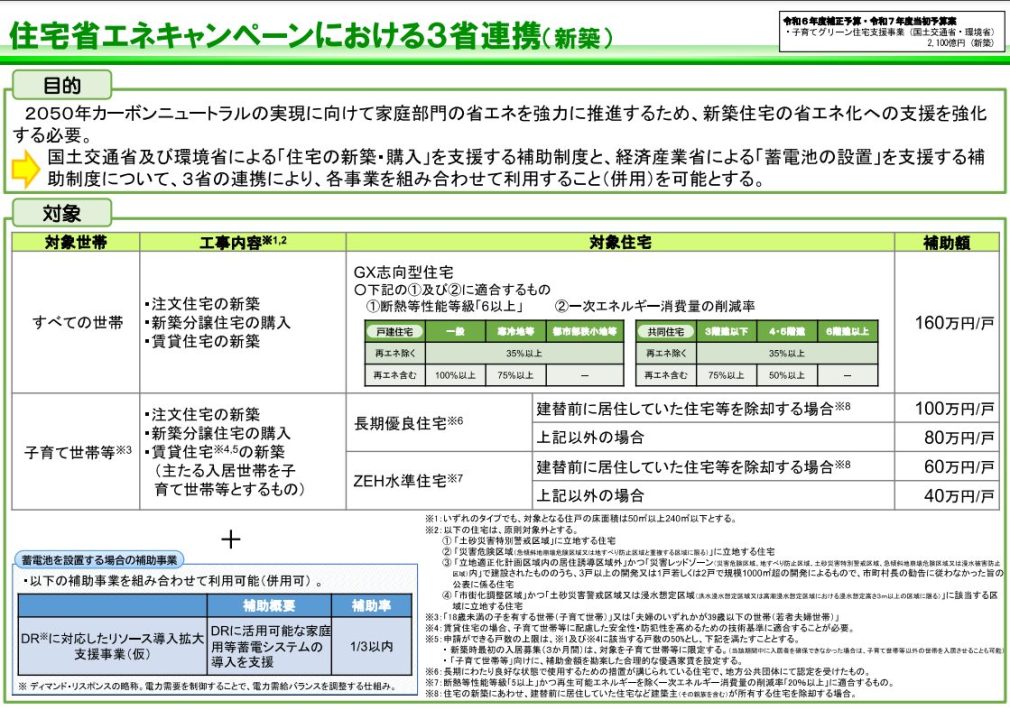

子育てグリーン住宅支援事業は、高い省エネ性能を持つ住宅の新築取得やエコ改修を支援する国の補助制度です。2050年カーボンニュートラル実現に向けて、エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯や若者夫婦世帯に対し、省エネ性能がZEH水準を大きく上回る住宅の導入を促すことが目的です。

具体的には、2030年度までに新築住宅でZEH基準の省エネ性能を義務化する流れを見据え、そうした高性能住宅を普及させるための幅広い支援を行います。さらに、既存住宅の省エネ改修にも補助を提供し、住宅部門全体での脱炭素化(家庭部門のCO2排出削減)を進める狙いがあります。

この事業は国土交通省・経済産業省・環境省の三省連携で実施され、住宅の新築支援(本事業)と窓の高断熱化や高効率給湯器導入支援など他省の事業をワンストップで利用可能とする仕組みが特徴です。

出典:国土交通省 報道発表資料

つまり、子育て支援とエコ住宅普及を一体的に進め、エネルギーコスト上昇に強い社会の実現と次世代への環境対策を両立させる政策となっています。

子育て世帯・若者夫婦を支援する背景と目的

現代の住宅市場では、初めて住宅の取得やリフォームに挑戦する子育て世帯や若者夫婦が、経済的負担や将来のライフプランに不安を抱えるケースが多く見られます。特に、エネルギー価格の高騰や住宅ローンの負担増加が、これらの世帯にとって大きなリスクとなっている現状から、政府はこの層を重点的に支援する必要性を感じました。子育てグリーン住宅支援事業は、住宅の省エネ性能を飛躍的に向上させることで、長期的な光熱費の削減や住宅の資産価値向上を実現し、家計の安定化を図るとともに、子育て環境の充実や安心して暮らせる住環境の整備を目的としています。こうした支援策により、初めての住宅購入や改修に踏み切る際の経済的ハードルを下げ、安心して未来の住まいを手に入れるための後押しを行う狙いがあります。

|

子育て世帯とは |

申請時点において、子を有する世帯。 ※子とは、令和6年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成18(2006)年4月2日以降出生)とする。 ただし、令和7年3月末までに建築着工する場合においては、令和5年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成17(2005)年4月2日以降出生)の子とする。 |

|

若者夫婦世帯とは |

申請時点において夫婦であり、いずれかが若者である世帯。 ※若者とは、令和6年4月1日時点で39歳以下(すなわち、昭和59(1984)年4月2日以降出生)とする。 ただし、令和7年3月末までに建築着工する場合においては、令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)とする。 |

現状の住宅市場については下記のコラムをご参照ください。

いよいよ変動金利も0.15%上昇!住宅ローンの返済額を早急に確認しよう

コストプッシュ型インフレで利上げ?この『悪手』がもたらす暗い未来

2050年カーボンニュートラル実現に向けた政策の全貌

2050年のカーボンニュートラル実現という国家目標に向け、住宅分野も抜かりなく取り組む必要があります。住宅はエネルギー消費の大きな要因であり、省エネ性能の高い住宅の普及は、全体としてのCO2排出削減に直結します。本事業では、従来のZEH基準を大幅に上回る省エネ性能を持つGX志向型住宅や、長期優良住宅といった高性能住宅の導入を促進することで、住宅市場全体のグリーン化を進めています。これにより、エネルギーコストの上昇リスクに強い住環境を提供しつつ、環境負荷の低減を実現する戦略です。さらに、国土交通省、経済産業省、環境省の三省連携により、住宅分野の脱炭素化と経済成長を両立させるための施策が一元的に推進されています。結果として、2050年に向けた低炭素社会の実現を確固たるものとし、将来世代に持続可能な社会を引き継ぐための重要な一歩となることが期待されています。

補助対象となる住宅と支援内容

新築住宅については、大きく2つのカテゴリーが補助対象です。一つは「GX志向型住宅」と呼ばれるZEH基準を大幅に超える省エネ性能を持つ住宅で、こちらは世帯を問わず誰でも対象となり、新築注文住宅・新築分譲住宅・新築賃貸住宅が含まれます。

松屋地所 グランファーストならGX志向型住宅に対応可能です。

グランファースト来場予約のページはコチラ

もう一つは、子育て世帯または若者夫婦世帯が取得・入居する高い省エネ性能の住宅で、具体的には長期優良住宅またはZEH水準住宅が該当します。これらも新築の注文・分譲・賃貸住宅が対象ですが、入居者が一定の年齢条件を満たす子育て世帯等であることが要件です。

新築住宅編 ~ZEH水準を超える省エネ性能とは~

新築の場合の補助額は住宅性能に応じて定められており、最高額となるGX志向型住宅は1戸あたり最大160万円が交付されます。子育て世帯等を対象とする長期優良住宅では1戸あたり80万円(※建替えの場合は100万円)、ZEH水準住宅では40万円(※建替えの場合は60万円)が支給上限です。例えば、子育て世帯が長期優良住宅の新築注文住宅を建てた場合は最大80~100万円の補助を受けられる計算です。

|

対象世帯 |

住宅性能 |

補助金額 |

|

全世帯 |

GX志向型住宅 |

160万円 |

|

子育て世帯 若者夫婦世帯 |

長期優良住宅 |

建替前住宅等の除却を行う場合100万円 |

|

上記以外の場合80万円 |

||

|

ZEH水準住宅 |

建替前住宅等の除却を行う場合60万円 |

|

|

上記以外の場合40万円 |

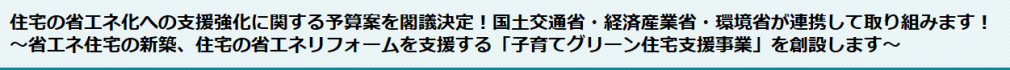

GX志向型住宅((脱炭素志向型住宅)とは、従来のZEH基準を大幅に上回る省エネ性能を実現する次世代型のエコ住宅です。高断熱・高気密な設計に加え、最新の省エネ設備を取り入れることで、エネルギー消費量を大幅に削減し、環境負荷を低減します。

出典:環境省>脱炭素志向型住宅の導入支援事業の概要

GXとは、Green Transformation(グリーントランスフォーメーション)の略称で、温室効果ガスを発生させる化石燃料から太陽光発電、風力発電などのクリーンエネルギー中心へと転換し、経済社会システム全体を変革しようとする取り組みの事を指します。

既存住宅リフォーム編 ~エコ改修で家計と環境に優しい~

既存住宅のリフォーム(省エネ改修)も全世帯が対象で、エコ改修の内容に応じて補助金が出ます。対象となる改修工事は、省エネ効果の高いものが中心です。具体的には必須工事として断熱性向上に資する改修(例:窓・ドアの断熱改修、外壁や屋根・床への断熱材追加、高効率給湯器や断熱浴槽など省エネ設備の設置)のいずれかを行う必要があります。これらに加えて、任意工事として子育て対応改修(家事負担軽減のための設備設置や防犯・防音改修など)、バリアフリー改修(手すり設置や段差解消など)、防災性向上改修(耐震補強や防火設備の設置等)、空気清浄・換気機能付きエアコン設置、リフォーム瑕疵保険への加入等も補助対象に含まれます。補助額は工事内容ごとに設定された額の合計となり、1戸あたり最大60万円(一般的な場合は40万円)の上限があります。例えば、窓の断熱改修と高効率給湯器設置を組み合わせて行えば補助額が積算され、合計額が上限以内で支給されます(5万円未満の小規模な改修のみでは申請不可)。

|

区分 |

カテゴリー |

要件 |

||

|

必須工事 |

①開口部の断熱改修 |

2つ以上のカテゴリーの必須工事※2を行った場合のみ補助対象 ※同一カテゴリーの工事を複数行っても1つと数えます |

|

補 助 額 の 合 計 が 5 万 円 以 上 で 補 助 対 象 |

|

②躯体の断熱改修 |

|

|||

|

③エコ住宅設備の設置 |

|

|||

|

任意工事 |

④子育て対応改修 |

2つ以上のカテゴリーの必須工事※2を行った上で実施する場合のみ補助対象 |

|

|

|

⑤防災性向上改修 |

|

|||

|

⑥バリアフリー改修 |

|

|||

|

⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 |

|

|||

|

⑧リフォーム瑕疵保険等への加入 |

|

|||

※対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。

※1人の居住の用に供することを目的とすることが確認できない建物、居室、区画等に行う工事を除きます。

※2本事業においてカテゴリー①の工事を申請しない場合でも、「先進的窓リノベ2025事業」の交付決定を受けている時は、カテゴリー①の工事を行ったものとして取り扱います。

また、本事業においてカテゴリー③の工事を申請しない場合でも、「給湯省エネ2025事業」または「賃貸集合給湯省エネ2025事業」の交付決定を受けている時は、カテゴリー③の工事を行ったものとして取り扱います。

ただし、いずれの場合も、本事業における ①~⑧の補助額の合計が5万円以上である必要があります。(他事業の補助額を含めることはできません)

このように、新築取得では高性能な省エネ住宅に対して数十万円~百万円単位の補助金が受けられ、リフォームでは断熱改修や省エネ設備導入によって工事費の一部が補填される仕組みです。いずれも家計負担を和らげつつ、住宅の省エネ化を進められる内容となっています。なお、補助対象となる住宅には延べ床面積が50㎡以上240㎡以下であること

や、土砂災害特別警戒区域など一定の災害リスクが高い区域に立地しないこと等の制限も設けられています(一般的な戸建て住宅の範囲内であれば問題ありません)。

住宅性能の革新と制度の特徴

本事業のキーワードである「GX志向型住宅」とは、政府が推進するグリーントランスフォーメーション(GX)の趣旨に沿った次世代型の省エネ住宅を指します。具体的には、従来のZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)よりさらに厳しい省エネ基準を満たす住宅であり、高断熱化と省エネ設備の徹底により一次エネルギー消費量を大幅に削減(再生可能エネルギー無しで35%以上削減)しつつ、太陽光など再エネ活用によりエネルギー収支ゼロを目指すものです。

GX志向型住宅・長期優良住宅の魅力とメリット

現在の日本の省エネ基準等級で言えば、断熱等性能等級6以上(7段階中上から2番目)というトップクラスの断熱性能を持ち、再エネ込みでエネルギー100%削減(寒冷地では75%以上)を達成するレベルが求められます。

GX志向型住宅は将来の標準的な住まいの在り方を先取りする存在であり、この普及促進によって2050年頃には住宅ストック平均でZEH基準を満たすエネルギー性能を実現することを目指しています。

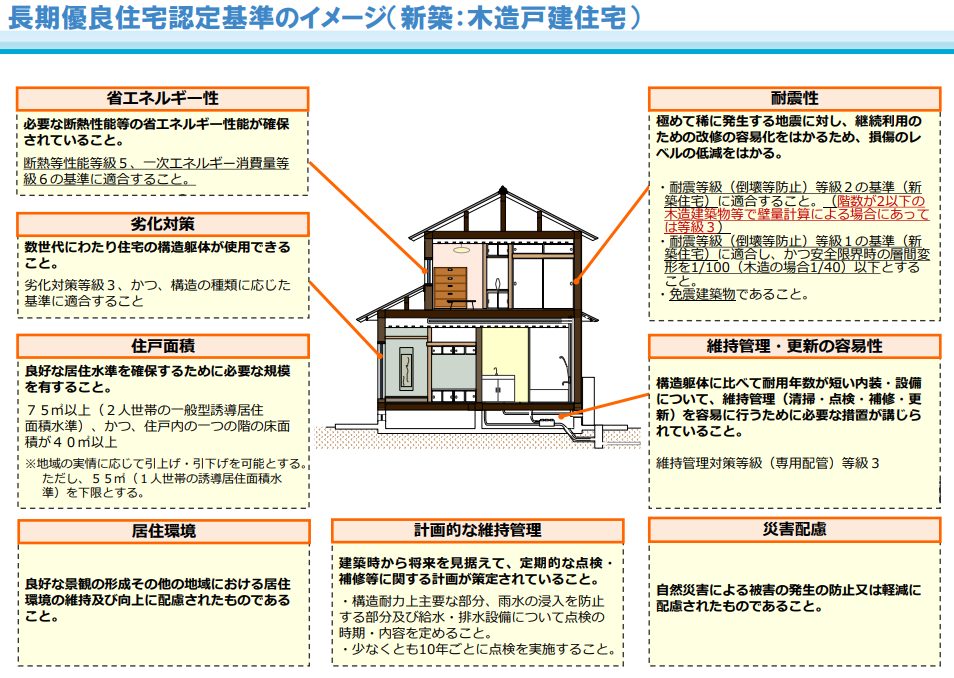

一方、長期優良住宅は「長く安心・快適に住み続けられる家」として行政から認定を受けた住宅です。具体的には、耐震性や劣化対策、維持管理のしやすさ、省エネ性能、住戸面積などについて一定基準を満たし、長期にわたり良好な状態で使い続けるための措置が講じられた優良な住宅です。長期優良住宅に認定されると税制優遇やローン金利優遇などのメリットも受けられるため、将来的な維持費負担や資産価値の面でもプラスになります。本事業ではそうした長期優良住宅の新築取得も支援対象となっており、子育て世帯・若者夫婦世帯が質の高い住まいを手に入れることを後押しします。

引用元:国土交通省>長期優良住宅認定制度の概要

ZEH基準超えの省エネ住宅がもたらす未来価値

この制度の特徴として、ZEH水準を超える省エネ住宅に手厚い補助をする点が挙げられます。一般的なZEH相当の住宅(一次エネ20%削減程度)でも補助対象になりますが、より高性能なGX志向型住宅には補助額を倍以上に設定することで、住宅性能の底上げを図っています。これは将来的に住宅の省エネ基準が引き上がる中で、今から先進的な住宅性能への投資を促す意図があります。また、本事業は前述の通り複数省庁の支援策と連携しており、リフォーム支援では窓の高断熱化や高効率給湯器導入といった他制度の対象工事も包含しています。

利用者にとってはワンストップで総合的な住宅のグレードアップを図れる点がメリットであり、制度間の手続きを一本化することで使いやすさも向上しています。

さらに、本事業は子育て支援策と環境政策を融合させたユニークな制度でもあります。高性能なエコ住宅は光熱費を削減し環境負荷を低減しますが、初期コストが高くなりがちです。そこで、ライフステージ的に住宅取得期にある若い世代や子育て世帯に焦点を当て、その負担を国がサポートすることで世代支援と脱炭素化の両立を図っています。このような政策的背景も、本制度の特徴として押さえておくポイントです。

子育て・若者夫婦向けの具体的メリット

子育てグリーン住宅支援事業は、子育て世帯や若者夫婦向けに、住宅の省エネ性能向上で光熱費を削減し、国の補助金により初期費用を軽減。耐震性や耐久性に優れた安心な住環境を実現し、経済的負担を抑えつつ快適な暮らしを支援します。

家計負担の軽減とエコライフの実現

子育て世帯や若者夫婦世帯にとって、本事業を活用して省エネ住宅を取得・改修することには大きなメリットがあります。まず家計負担の軽減です。高断熱・高効率な住宅は冷暖房費や給湯費など光熱費の節約につながります。例えばGX志向型住宅のように一次エネ消費を35%以上カットできれば、従来住宅に比べ大幅な光熱費減が期待でき、太陽光発電等を導入すれば年間のエネルギー費を実質ゼロに近づけることも可能です。エネルギー価格が今後も上昇しても、省エネ住宅ならば影響を受けにくく、物価高騰に強い暮らしを実現できます。さらに補助金そのものが建築・改修費用を数十万~百数十万円分カバーしてくれるため、初期投資のハードルも下がります。住宅ローンの借入額圧縮や月々の返済負担軽減にもつながり、子育て世帯の家計を助ける効果は大きいでしょう。

安心・快適な住環境を手に入れるための戦略

次に、安心・快適な住環境の実現というメリットも見逃せません。高い断熱性能を備えた住まいは一年中室内の温度ムラが少なく、夏は涼しく冬は暖かいため、赤ちゃんや幼児、お年寄りまで家族みんなに健康的で快適な生活を提供します。結露やカビの発生も抑えられ、アレルギー対策やヒートショック防止にも有効です。加えて、省エネリフォームで防音サッシや二重窓を導入すれば外部騒音を遮断し、子どもの夜泣きや生活音による近隣への気兼ねも減ります。防犯性の高い窓やドアに交換すれば空き巣対策になり、在宅中も安心感が高まります。さらに、ビルトイン食洗機や宅配ボックスなど家事負担軽減設備の設置も補助対象となるため、忙しい子育て世帯の暮らしをテクノロジー面で支えることができます。長期優良住宅のように耐震性・耐久性に優れた家であれば、災害時にも自宅が避難所代わりとなり得る安心感があります。

このように、本制度を上手に活用することでエコライフと子育て環境の充実を同時に叶えることができます。補助金をテコにして予算内でワンランク上の性能・設備を導入すれば、将来にわたり快適で経済的なマイホームを維持できるでしょう。そのためには早い段階から情報収集し、希望する住宅性能や設備リストを作った上で計画を練ることが重要です。住宅会社と相談しながら、省エネ性と子育てしやすさを兼ね備えた住まいづくりの戦略を立てていくことが成功のカギとなります。

申請手続きの全ステップと注意点

子育てグリーン住宅支援事業の申請手続きは、基本的に住宅を建築・販売する事業者やリフォーム施工業者が代理で行う形になります。一般の消費者(施主や住宅購入者)が自分で直接国に申請することはできない点に注意が必要です。

申請スケジュールと必要書類のポイント解説

そのため、まずは本事業に登録済みの「グリーン住宅支援事業者」(工務店・ハウスメーカー、リフォーム会社など)を選ぶことが第一ステップです。登録事業者であれば補助金申請の手続きを代行してくれるので、ユーザーは必要書類の提供や手続きへの協力を行います。

申請の流れは概ね以下の通りです:

- 事業者登録

施工会社側があらかじめ事業者登録を行います(令和7年3月上旬開始予定で、遅くとも12月末まで受け付け)。登録事業者は随時公式サイトで公開されるので、利用者はその中から依頼先を選定します。

- 契約と着工

補助対象の新築工事またはリフォーム工事について、施主と事業者との間で工事請負契約や不動産売買契約を締結します。新築は令和6年11月22日以降に基礎工事より後の工事に着手したもの、リフォームも同日以降に着手した工事が対象です。契約後、事業者は住宅の性能要件を満たすことを確認し、必要に応じて長期優良住宅認定やBELS評価書取得などの準備を行います。

- 予約申請(交付申請の事前受付)

事業者は補助金の予算枠を確保するための予約申請を行います。令和7年3月下旬から申請受付開始予定で、予算上限に達するまで先着順で受け付けられます(遅くとも11月30日まで)。予約申請時には工事請負契約書の写しや確認済証、住宅性能を証明する書類(長期優良住宅認定通知書やZEH証明など)の提出が必要です。※予約申請は必須ではありませんが、予算枠が心配な場合は行うことが推奨されます。

- 交付申請

工事完了後、事業者が本申請にあたる交付申請を行います。受付開始は令和7年3月下旬からで、こちらも予算消化まで随時受付(遅くとも12月31日まで)となります。交付申請時には、検査済証(新築の場合)や工事写真、リフォームの場合は工事内容証明書類などを提出します。不正防止のため、補助対象住宅に実際に入居したことを示す住民票写しも必要です。申請内容に不備がなければ補助金交付が決定します。

- 補助金受け取りと還元

国からの補助金は申請を行った事業者に支払われます。事業者はあらかじめ契約代金から補助相当額を値引きするか、後日施主へ現金還元するなどの方法で一般消費者に補助金を還元します。原則は契約金額の減額という形で反映されるケースが多いようです。最終的に施主は補助金分お得に住宅取得・改修ができることになります。

注意点として、いくつか押さえておくべき事項があります。まず、申請期限・予算については早めの手続きがおすすめです。補助金には上限予算があり、受付期間中でも予算が無くなり次第締め切られる可能性があります。公式にも「お早めの申請をおすすめします」と案内されています。希望する工事が決まっている場合は、年度前半のうちに事業者と打ち合わせを行い、スケジュールに余裕をもって申請準備をするとよいでしょう。また、事前着手(補助金申請前に工事に着手してしまうこと)は原則認められていません。必ず交付申請の条件日以降に工事開始する必要がある点にも留意してください。

書類の不備防止も重要です。特に住宅の性能証明に関わる書類(長期優良住宅認定通知、ZEH基準適合を示す書類等)は取得に時間がかかる場合があります。事前に必要書類リストを事業者から共有してもらい、計画的に準備しましょう。また、リフォームの場合は工事前後の写真提出が求められるので、着工前に撮影を忘れないようにするなど細かな点にも注意が必要です。

他の補助金制度との併用術と落とし穴

子育てグリーン住宅支援事業は、国土交通省、経済産業省、環境省の3省が連携して実施する「住宅省エネキャンペーン」の一環として位置づけられています。この大枠の中で、新築住宅とリフォームの双方で利用できる他の補助制度と併用することで、より一層の省エネ効果や経済的メリットが期待できます。

【新築住宅の場合】

新築住宅では、家庭用蓄電システムの導入支援が併用可能です。特に、ディマンドリスポンス(DR)に対応した蓄電池は、住宅の電力需要に応じた自動調整機能を備えており、光熱費の削減に大きく寄与します。補助金は、対象となるDR対応蓄電池の機器代や工事費、据え付け費用に対して、1申請あたり最大60万円、補助率は1/3以内という形で支給され、最新の省エネ技術を取り入れた住まいの実現を後押しします。

|

補助対象 |

補助額・補助率 |

|

「DR対応可能な」蓄電システム機器代、工事費、据え付け費 |

1申請あたり最大60万円 1/3以内 |

【リフォームの場合】

リフォームにおいては、「先進的窓リノベ2025事業」や「給湯省エネ2025事業」との併用が可能です。先進的窓リノベ事業では、高断熱窓の設置により室内環境の快適性と断熱性能を大幅に向上させるとともに、最大200万円の補助が受けられます。一方、給湯省エネ事業では、ヒートポンプ給湯機(エコキュートなど)やハイブリッド給湯機、家庭用燃料電池など、各種高効率給湯機の設置に対して台数ごとに定められた補助額が支給され、住宅全体の省エネ性能向上に貢献します。

|

事業名 |

補助対象 |

補助額・補助率 |

|

先進的窓リノベ2025事業 |

高断熱窓の設置 |

リフォーム工事内容に応じて定める額(補助率1/2相当等) |

|

給湯省エネ2025事業 |

高効率給湯機の設置 |

(a)10万円/台 |

【併用の際の注意点】

併用制度を利用する場合、各補助金はそれぞれの工事費用に対して支給されるため、同じ工事費用について重複して補助金を受けることはできません。つまり、どの工事項目をどの制度でカバーするかを明確にし、計画的に申請を行う必要があります。また、各制度で申請のタイミングや必要書類が異なるため、専門家のアドバイスを受けながら、事前に詳細な確認を行うことが重要です。

これらの補助制度を上手に組み合わせることで、子育て世帯や若者夫婦が安心して高性能な住宅を取得またはリフォームできる環境が整います。補助金の併用は、エコ住宅への投資をより効果的にし、将来的な光熱費削減や資産価値の向上にも寄与するため、各制度のルールを正確に理解し、適切に活用することが成功への鍵となります。

よくある疑問Q&A

Q1. 補助金はいくらもらえますか?

Q2. 子育て世帯・若者夫婦世帯の定義は?

本事業でいう「子育て世帯」は18歳未満の子どもを有する世帯、「若者夫婦世帯」は夫婦のいずれかが39歳以下の世帯と定義されています。例えば高校生以下の子どもがいる家庭や、ご夫婦のどちらかが40歳未満である家庭が該当します(未婚のカップルは対象外で、あくまで婚姻関係にある夫婦が条件です)。年齢判定は申請時点や着工時期によって細かい規定がありますが、大まかには上記基準と考えて差し支えありません。

Q3. 子育て世帯以外(高齢夫婦や単身世帯など)でも補助を受けられますか?

Q4. 補助を受けるための住宅の条件は何ですか?

新築住宅の場合、住宅の性能要件として以下のいずれかを満たす必要があります:

・GX志向型住宅

断熱等性能等級6以上、一次エネルギー消費量35%以上削減等の基準を満たす次世代型省エネ住宅。環境省が所管。

・長期優良住宅

長期に良好な状態で使用するための措置が取られた住宅で、所管行政庁の認定を取得したもの。

・ZEH水準住宅

断熱性能等級5以上かつ再エネ除き一次エネ消費20%以上削減など、2016年策定のZEH基準相当の省エネ性能を有する住宅。

上記のいずれかに該当すれば補助対象です(子育て世帯等でない場合はGX志向型住宅のみ該当)。また床面積要件として50㎡以上240㎡以下であること、立地要件として土砂災害特別警戒区域など特定の災害リスク区域内の住宅は原則対象外とすることなども定められています。リフォームの場合は、前述したように開口部断熱・外壁天井床断熱・高効率設備設置のいずれかを含む工事であることが条件です。

Q5. 他の補助金制度と併用できますか?

Q6. 申請にはどんな書類が必要ですか?

新築の場合は、工事請負契約書または売買契約書の写し、建築確認の確認済証、住宅の性能を証明する書類(長期優良住宅認定通知書やBELS評価書など)、補助事業者(施工業者)と施主の間の利用規約合意書などが必要です。また、交付申請時には建物が完成していることを証明する検査済証と、補助対象住宅に実際に入居したことを示す住民票の写しも求められます。

リフォームの場合は、契約書類に加えて、工事前後の写真、工事内容明細書や性能証明書(断熱材の型番や量が分かる書類、省エネ設備のカタログ値など)、リフォーム瑕疵保険の加入証明(任意)等が必要になります。事業者が用意する書類も多いですが、住民票など施主自身で取得すべき書類もあるため、指示に従い漏れなく準備しましょう。必要書類は公式サイトでチェックリストが公表されていますので、事前に確認すると安心です。

h2:7. まとめ ~マイホーム実現へのポイント~

子育てグリーン住宅支援事業は、環境に優しく家計にも優しい理想のマイホームを手に入れる絶好のチャンスです。本制度を上手に活用するためのポイントをまとめると以下のようになります:

- 最新情報の収集と計画的な準備

国の補助制度は年度ごとに内容や予算枠が変わるため、常に最新情報を把握しましょう。公式サイトや国交省の発表資料をチェックし、対象要件や申請期間を確認したうえで計画を立てることが重要です。特に予算が消化される前に早めに予約申請・交付申請を行うスケジュール感が求められます。

- 信頼できる事業者選び

補助金申請は登録事業者を通じて行う必要があるため、実績豊富で制度に詳しい住宅会社・施工業者を選ぶことが成功のカギです。事業者登録は令和7年3月から開始され、随時公開されるので、地元で補助金活用に積極的な会社を探しましょう。早めに相談すればプラン作りから補助前提で進めてもらえます。

- 住宅性能と家族ニーズのバランス

補助を最大限受けるには高い省エネ性能を追求する必要がありますが、同時にご家族のライフスタイルに合った間取り・設備も大切です。長期優良住宅やZEH認定の取得には多少コストや手間が増えますが、その分将来の光熱費削減や資産価値向上というリターンがあります。補助金で浮いた予算を活用して、太陽光発電や蓄電池、家事ラク設備などにも投資できるとベターです。

- 他制度との併用検討

窓の断熱改修や高効率給湯器の導入を計画している場合、環境省・経産省のキャンペーンとの併用も視野に入れましょう。一括申請で手続きが簡素化される利点があるほか、合計すると大きな補助額になる可能性があります。ただし併用時のルール(重複不可部分など)については事前に確認し、適切に申請することが大事です。

最後に、この制度は期間限定の予算事業である点を意識しましょう。令和7年度(2025年度)に創設された補助金ですが、今後も継続されるかは予算編成次第です。「使えるときに使っておく」のが賢明であり、マイホーム検討中の方はぜひ本事業の活用を前向きに検討してください。高性能なエコ住宅は、長い目で見れば家族に快適な暮らしと経済的安心をもたらす未来への投資です。この機会に国の支援を上手に活かし、理想のマイホーム実現に一歩踏み出してみましょう。

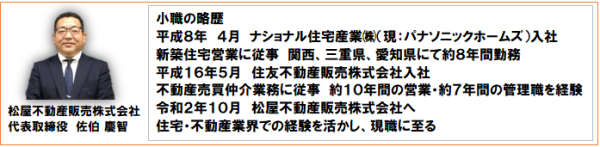

松屋不動産販売株式会社代表取締役:佐伯 慶智からのアドバイス

先ほどのコラムで取り上げた「子育てグリーン住宅支援事業」は、補助金を活用して高性能な住まいを手に入れる大きなチャンスとなるはずです。

愛知県と静岡県西部を中心に不動産売買仲介を行う松屋不動産販売株式会社、代表取締役の佐伯 慶智(さえき よしのり)です。当社では会員登録をいただくと、一般には公開されていない限定物件や最新の市場動向をいち早くお届けし、お客様の理想の物件探しをサポートいたします。

また、来店予約をしていただければ、個別の資金計画や具体的な購入手順などを直接ご相談いただけるだけでなく、購入後のフォロー体制も万全です。

ぜひ会員登録と来店予約を活用し、さらに補助金を上手に使って快適なマイホームを実現してください。