生活と安全への警鐘:土砂災害警戒区域の居住者となる心得

居住する場所を選ぶ際、特に土砂災害警戒区域内での生活を考えるとき、その地域の特性を深く知り、日々の注意点を心に留めておくことが求められます。このようなエリアでの生活は、特別な準備と意識が必要とされるからです。本文では、土砂災害警戒区域という環境下での安全な居住のために、どのような対策が効果的か、そして日常生活で気をつけるべきことは何かについて、具体的なアドバイスを提供します。土砂災害から自分と家族を守るためには、適切な準備と対策が不可欠です。これらの対策を講じることで、安心して生活できる環境を整えることができます。この記事は、安全と快適な生活を送るための重要な指針を提供し、土砂災害警戒区域内での居住者が直面する可能性のあるリスクを軽減するための実践的なガイドとなることでしょう。

目次

土砂災害警戒区域とは

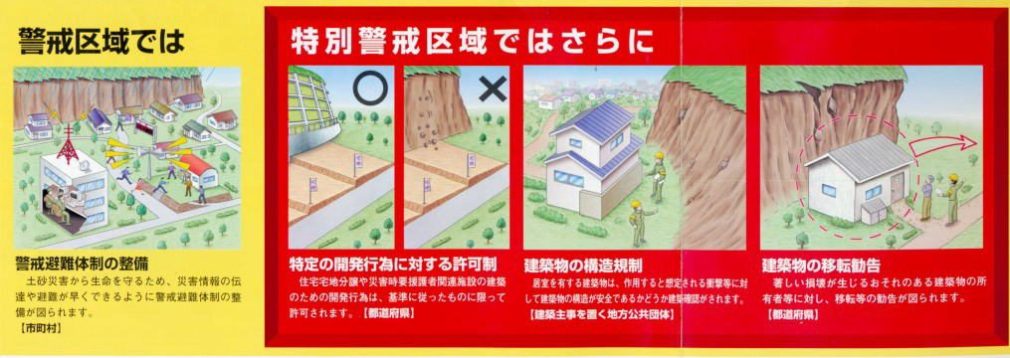

土砂災害警戒区域とは、過去に土砂災害が発生した、または将来的に発生する恐れのある地域を指し示す用語です。国や自治体がこれらの危険区域を特定し、警戒情報の発信や防災対策を強化することで、住民の安全を確保する取り組みを進めています。この区域に指定されることで、地域社会は特定の制限を受けることになるため、理解と協力が必要不可欠であります。

参照:愛知県尾張建設事務所 土砂災害警戒区域の指定等(技術に関すること)

警戒区域の指定基準を知ろう

土砂災害警戒区域の指定は、多数の基準に基づいて行われます。地形や地質の特徴、過去に記録された災害の履歴、植生の条件など、様々なデータが分析されるのです。これらの情報を総合的に考慮し、専門家の評価を経て、土砂災害のリスクが高いと認定されたエリアが警戒区域に指定されます。これらの基準を理解することは、災害時の対応策を策定するうえで非常に重要なのです。警戒区域に指定されることで、住民への情報提供が強化され、より迅速な避難行動に繋がるはずです。

下記サイトは、洪水・土砂災害・高潮・津波のリスク情報、道路防災情報、土地の特徴・成り立ちなどを地図や写真に自由に重ねて表示します。

引用元:国土交通省 身のまわりの災害リスクを調べる重ねるハザードマップ

居住制限と生活への影響

土砂災害警戒区域内での生活は、ある種の制限を伴います。例えば、建築が制限されることで、新たな家屋の建設や既存の家屋の大規模な改築が困難となることがあります。教育や福祉の面でも、施設の立地に制約が出ることが懸念されるでしょう。これは、災害発生時の安全確保を最優先とするための措置ですが、住民にとっては日常生活における大きな変化を受け入れることを意味します。住民は自治体と連携し、限られた条件の下での生活を工夫しながら、新しい生活様式を模索する必要があります。

区域別土砂災害の種類と特徴

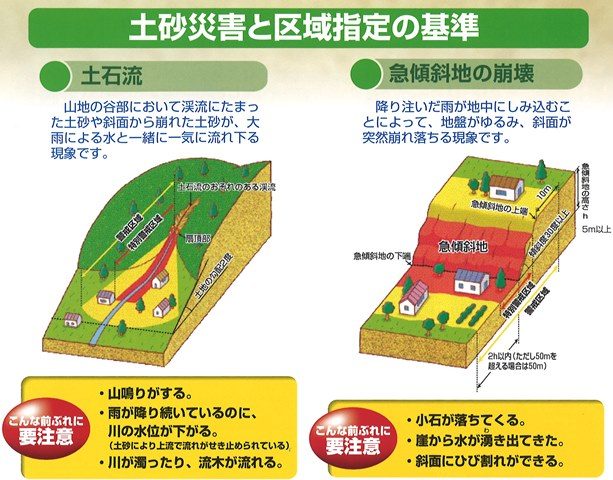

土砂災害はその発生地域によって、異なる種類と特徴を持ちます。山間部では急峻な地形が原因で発生する土石流が特に危険でありますし、河川の近くでは豪雨による堤防の決壊が予期されます。また、盛り土の上に造られた住宅地では地盤の崩れによる地滑りが、崖の下のような地形では岩石が落下する落石災害が起こり得るのです。これらの違いを理解し、対策を講じることが、住民の命を守るうえで重要となります。各警戒区域で独自の防災計画を策定し、地域住民がそれに基づいた知識を持つことが肝要でしょう。

土砂災害警戒区域での居住前に知っておくべきこと

自然の恵みを受けながら生活するのは魅力的ですが、土砂災害警戒区域での生活はリスクを伴います。正しい知識と準備をもって行うべきでしょう。特に、居住前に細かな確認を行い、安全と安心を優先することが重要です。

土地の購入前の確認事項

土地を購入する前には、十分な情報の収集と確認が必要です。まず、地形や地質の特性を理解しましょう。土砂災害が発生した過去の事例や、土砂崩れの危険がある箇所の把握は必須です。次に、自治体のハザードマップを参照し、実際にどのような災害リスクがあるのかを確かめます。また、周辺環境についても考慮することが大切です。たとえば、上流に大規模な開発計画がないか、自然災害時の避難経路は整備されているかなど、将来的な視点で情報を集めることが非常に重要です。これらの確認作業を怠らず、安全な居住環境の構築を心がけるべきです。

既存住宅の安全性評価の方法

既存住宅の安全性を評価するには、専門家による詳細なチェックが必要です。建物の構造や土地の状況を評価するために、地盤調査や建物の耐震診断を実施することが推奨されます。地盤調査を通じて、土地の持つ地質や耐力を把握し、土砂災害の際のリスクを評価します。さらに、建物自体の耐震診断により、地震などの自然災害が発生したときの建物の倒壊リスクを測定できます。もし強度に問題がある場合には、補強工事を検討することが大切です。このような安全性評価は、長期にわたる安心した居住生活のためには避けて通れないステップと言えるでしょう。

自治体から提供される情報の理解

自治体が提供する情報を適切に理解し活用することは、土砂災害警戒区域での居住において非常に重要です。例えば、ハザードマップや避難所の場所、土砂災害の警報システムに関する情報などがあります。これらの情報は、住民たちが迅速かつ適切な行動をとるための基本的なデータとなります。また、災害発生時における自治体の支援内容や連絡体系も把握しておくことが肝心です。自治体の公式ウェブサイトやパンフレット、住民向けの説明会などを通じて、最新かつ正確な情報を得るよう努めましょう。情報を収集し、理解することで、災害発生時に平静を保ち、迅速な対応が可能になります。

住宅建設・改修時の注意点

住まいを建てるときあるいはリノベーションするときは、理想のデザインを追求するだけでなく、安全な構造にすることが極めて大切です。特に、基礎工事や排水設備、さらに自然災害からの防護など、念入りな対策が必要です。それらにはしっかりした知識と技術が不可欠であり、適切な法律に則った建築を心掛けなければいけません。

基礎工事と排水設備の重要性

住宅の基礎は、建物全体の荷重を支える大事な構造部分です。基礎工事の品質が建物の耐久性はもちろん、耐震性に直接関わってきます。この工事には、地盤の強度を調べ上げ、必要な補強を施す十分な配慮が必要になります。また、排水設備というのは、生活排水や雨水の適切な処理を行い、快適な住環境を保持するために不可欠です。排水設備が適切でないと、家の中に悪臭が充満することも、また結露やカビの原因にもなり得るのです。つまり、快適な生活環境と建物の長寿命を守るために、基礎工事と排水設備の良好なメンテナンスが欠かせません。

土砂崩れ対策としての植生管理

住宅地の近くでの土砂崩れは大きな災害を引き起こす可能性があります。そのため、土砂崩れのリスクを減らすためには、植生管理が大変効果的な対策です。木々や植物は根で土を結び、水分を吸収しながら土壌の流出を防ぐ役割を持っています。定期的に草刈りを行い、枯れた植物を取り除き、健康な植生を維持することが、土砂崩れから住宅地を守ることに繋がります。したがって、住宅を建設・改修する際には、植物による自然の防護機能を活かした土地利用も考慮に入れることが重要です。

森林や植生における土砂流出防止機能についての考察は、下記解説をご参照ください。

引用元:農林水産省 土砂流出防止機能の高い森林づくり指針 解説版 5. 森林根系による土砂流出防止機能

建築基準法と土砂災害防止法の関係

建築物の安全を守る基本法として、日本には「建築基準法」と「土砂災害防止法」があります。建築基準法では建築物の安全性、衛生性、利便性を規定しており、法律に基づいた適切な設計と施工が求められます。一方で、土砂災害防止法では、土砂災害から人々を保護するため土地の利用制限や、崩壊の危険性がある場所での対策を規定しています。住宅建設時には、これらの法律に遵守した上で、安全で快適な住環境の提供に努めなければなりません。災害リスクの評価や対策を講じることで、万が一の事態にも強い家づくりを目指しましょう。

引用元:国土交通省 土砂災害防止法の概要

日常生活における安全対策

日々の営みの中に、安全対策を取り入れることは非常に重要です。事故や災害は予告なく襲ってくるため、日頃からの意識が不可欠となります。家庭内での小さな気配りや、地域全体の防災意識の向上が、もしもの時の被害を減らすことに繋がるでしょう。では、具体的にどのような安全対策が考えられるのでしょうか。

緊急時の行動計画

災害や緊急事態が起こったとき、混乱なく迅速な行動をとるためには、行動計画を事前に立てておくことが肝心です。家族や同居している人たちと共に、非常時の避難経路、避難場所、連絡方法を決定しておきましょう。また、避難用具や必要な物資の準備と、それらがすぐに取り出せる場所を決め、定期的に確認を行うことも大切です。

令和5年6月2日東三河地域を襲った集中豪雨についての記事です。あわせて読んで下さい。

地震や火事等、想定する災害の種類に応じた行動計画を作成し、家族全員でシミュレーションしておくことが望ましいです。さらに、地域と連携して避難訓練を実施することで、当日の混乱を減らし、より確実に安全を確保することができます。

※写真は平成26年8月広島市安佐南区で発生した土砂災害

【土砂災害の主な前兆現象】

- がけや地面にひび割れができる、がけや斜面から水が湧き出る

- 井戸や川の水が濁る、湧き水が止まる、濁る

- 小石がバラバラと落ちてくる、地鳴り・山鳴りがする

- 降雨が続くのに川の水位が下がる

- 樹木が傾く、立木が裂ける音や石がぶつかり合う音が聞こえる

定期的な危険箇所のチェック

安全な日常生活を送るためには、自宅や職場、通学路など、日々過ごす場所の危険箇所を把握し、定期的にチェックすることが重要です。たとえば、家具の固定状況、コンセント周りの配線、給湯器やガス機器の使用状況、床の滑りやすさなど、些細なことが事故に繋がることがあります。

特に、小さなお子さんやご高齢の方がいるご家庭では、彼らが容易に触れられる場所の危険性には細心の注意が必要です。また、時期によっては虫除けや防犯対策の点検も必要となるでしょう。家庭内の危険箇所をリストアップし、定期的なチェックとメンテナンスを欠かさないことが、安全な環境作りに繋がります。

地域コミュニティとの連携強化

個々の努力に加え、地域コミュニティとの連携を強化することもまた、安全対策には欠かせません。地域での情報共有や、災害時の相互支援の体制作りは、住民が安心して生活できる基盤を作ります。自治会や町内会を通じて、防災訓練、犯罪防止活動、環境美化などの取り組みに参加しましょう。

このような活動を通して、ご近所との絆を深めると同時に、災害時の情報伝達ルートや避難所の認識の共有など、緊急時のための準備を進めておくことが大切です。地域全体で安全意識を高め、協力し合う姿勢が、平時からの防災対策の充実に繋がるのです。

防災情報の正しい受け取り方

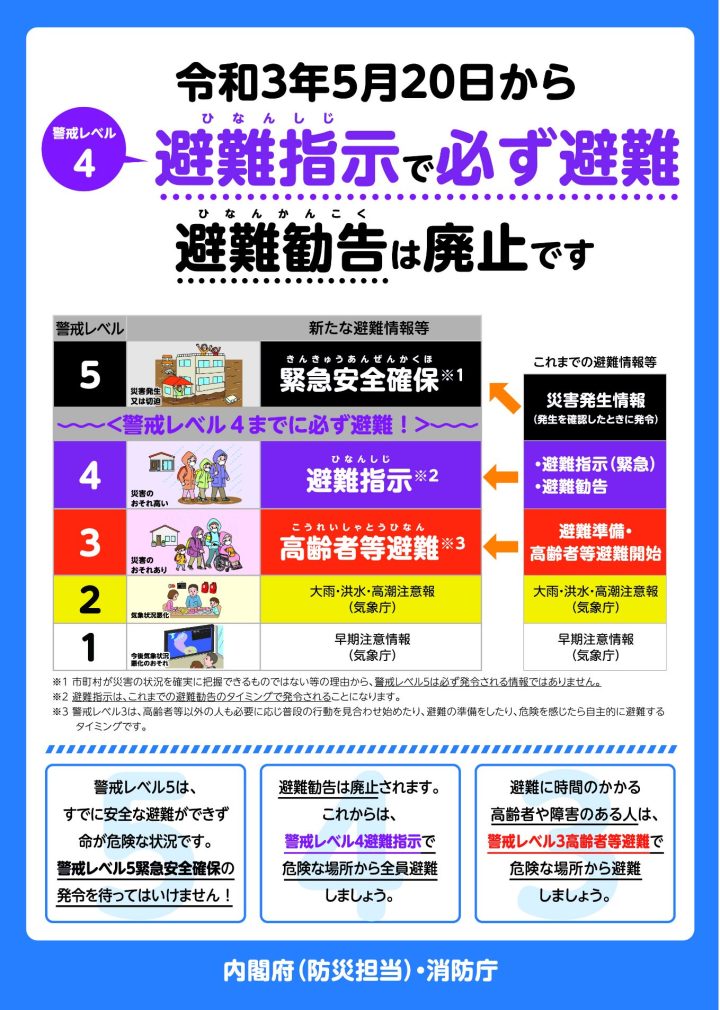

自然災害が起こる可能性があるとき、正確な防災情報の把握は非常に重要です。ですが、多くの情報源が存在する中で、どの情報をどのように理解し、対処していくべきか、その判断は決して容易ではありません。防災情報を適切に受け取るには、理解すべきポイントがいくつかあります。これらを把握し次の行動に移すことが、私たちの安全を守る上で大切なことです。

警戒レベルの具体的内容や取るべき行動については、下記ホームページをご参照ください。

引用元:国土交通省気象庁 防災気象情報と警戒レベルとの対応について

気象警報・注意報の違い

気象警報と注意報は、気象状態に応じて発表される重要な情報ですが、その意味するところには大きな違いがあります。注意報は天候が悪化する可能性を示唆しており、災害への警戒を呼びかけるものです。一方で、警報はそれよりも一段階深刻な状態で、既に危険が迫っている状況を知らせ、より積極的な対策を求めるものです。注意報が出た時点で、災害の準備を始め、警報が出たら直ちに安全を確保する行動を取るべきです。普段からこれらの違いを理解しておくことが、迅速な判断に繋がるのです。

情報源として信頼できるメディア

正しい防災情報を得るためには、確かな情報源を選ぶことが肝要です。公的機関が運営するウェブサイトや、長年の信頼と実績を積み重ねているニュースメディア、専門家が解説するテレビの番組などは信頼できる情報源と言えるでしょう。特に、気象庁のウェブサイトなどは、精度の高い情報をタイムリーに入手することができます。加えて、複数のメディアから情報を得ることで、情報の正確さを交差確認することも大事です。情報にはその瞬間瞬間で更新されるものも多く、常に最新のものを持っていることが重要になります。

スマートフォンを活用した情報収集

現代ではスマートフォンが防災情報の収集手段として大変有用です。災害時に役立つアプリケーションは数多くあり、地震速報や気象警報などの最新情報をリアルタイムで提供してくれます。また、位置情報機能を利用して、自分がいる場所に特化した情報を得ることもできますし、SNSを介しての迅速な情報共有も可能です。さらに、充電を持続させ、通信可能な状態を保つために、モバイルバッテリーや非常用充電器を準備しておくと安心です。スマートフォンの正しい使い方を理解し、事前に設定や準備をしておくことが重要です。

「キキクル」は気象庁が2021年6月30日から提供し始めたサービスで、大雨による災害発生危険度をリアルタイムで確認できるサービスです。スマートフォンでも閲覧可能なので、いつでも見る事が出来る様にしておきましょう。

万が一の土砂災害発生時の対応

自然災害は予測が難しいものです。特に、豪雨による土砂災害は、事前にその兆候を見逃してしまいがちです。万が一の事態に備えて、適切な対応策を練っておくことが重要です。備えあれば憂いなし、という言葉があるように、日頃から災害対策に心がけ、万全を期すことが求められます。

避難経路の確認とマップ作成

安全に日常を過ごすためには、避難経路の確認が不可欠です。まず、地域のハザードマップを入手し、自宅から最も近い避難所を確認しましょう。地域によっては、複数の避難所が設定されている場合がありますから、それぞれを確認する必要があります。避難経路は、実際に歩くことで身につけると共に、家族みんなで確認しておくことが大切です。そうすることで、いざというときに慌てずに行動できます。また、避難経路のマップを作成し、それを家の見える場所に掲示しておくことも、迅速な避難に繋がるのです。

避難準備品として備えるべきもの

土砂災害時に避難する場合、必要最低限の準備品を持ち出すことが必要です。水、食料、懐中電灯、予備の電池、救急セット、ラジオ、重要な書類(マイナンバーカードなど)のコピー、予備の衣類、毛布(寒い時期には特に重要)、現金などが基本的なアイテムです。これらをリュックサックなどにまとめておき、すぐに手に取れる場所に置いておくことが求められます。特に、医薬品や乳幼児用の品々、高齢者や障碍者がいる家庭ではその必要品も考慮しなければなりません。また、ペットを飼っている場合にはその飼育用品も忘れてはいけません。これらの準備をしておくことで、万が一のときに安心して避難することができます。

家族間での非常時連絡方法

災害が発生した際に家族間で連絡を取り合う方法を決めておくことも重要です。携帯電話やメールが使えなくなる可能性もありますから、あらかじめ家族で集合場所を決めておくこと、または緊急連絡用のメッセージボードなどを活用する方法もあります。この他に、安否確認サービスを事前に確認し、避難先で利用できるように設定しておくとより安心です。災害時には情報が錯綜し、不安や混乱が生じやすいです。ですから、家族間でのコミュニケーションプランをしっかりと確立しておき、互いに安全を確保することが大切なのです。

安否確認のための連絡手段:災害用伝言ダイヤル(171)もお忘れなく。

災害後の復旧とサポート体制

災害が発生後、復旧作業には膨大な時間と資源が必要です。自治体の支援体制と民間保険会社の役割が重要となり、さらには地域住民自身によるコミュニティ主導の復興活動が不可欠となります。心を一つにして進めるサポート体制が、被災地の再建を促進することでしょう。

災害復旧のための自治体支援

災害発生時、自治体は救助、避難、復旧といった面で主要な役割を持ちます。まず、救助チームの編成と災害情報の迅速な提供が求められ、避難所の運営と生活支援が行われます。更に、被害状況の把握によって、必要な復旧計画を策定し、公共インフラの復旧に尽力します。例えば、道路、橋梁、水道、電気などの基本的サービスを最優先で修復することが、日常生活への早急な回復へと結びつきます。また、被災者への心のケアも重要な支援の一つです。長期にわたる支援策の提案や、他自治体との連携による人的、物資の支援も進められます。このように、自治体は災害発生から復旧、復興に至るまでの幅広い支援を実施するのです。

プライベートな保険の役割

個々の被災者にとって、民間の保険会社が提供する保険サービスは、安心感をもたらし、経済的損失の回復を助ける要素となります。保険商品には住宅や車両、生活必需品など、様々な財産の保障が含まれ、災害による損害を補償してくれます。加えて、迅速な保険金の支払いは、被災者が早期に経済活動を再開させるための資金を確保する上で重要です。しかし、保険契約の詳細を理解していないケースも少なくなく、事前に保険内容を確認し、必要に応じて追加の補償を検討することも大切です。また、保険会社は災害発生時に、適切なアドバイスや情報提供を行うサポート役も果たします。このため、保険は単なる経済的補償だけでなく、被災後の安定した生活を取り戻すための基盤として機能するのです。

※保険内容および対象については、加入されている損害保険会社にご確認ください。

コミュニティ主導での復興活動

地元住民自らが行う復興活動は、災害によるダメージからの回復において重要な位置を占めます。困難な状況下でも、地域の結束力を見せることで、村や町の再建を促進できるからです。ボランティアによる清掃作業、被災した人々への食料や衣類の提供、精神的なサポートなど、様々な形での活動が展開されます。また、こうした活動は地域住民の意識の高揚に寄与し、被災地のポジティブなイメージを広く伝える役割を担います。地方自治体やNGOとの協力体制を築きながら、地元のリーダーや若者を中心に計画的な取り組みを進め、持続可能なコミュニティ再生に努めません。そのような自主的かつ主体的な構えは、被災地の明るい未来に向けた一歩となるのです。

土砂災害警戒区域への新たな取り組み

日本は山間部も多く、そして多雨の気候のため、土砂災害が発生する可能性が比較的高くあります。このリスクを軽減するため、政府と自治体は新たな取り組みを強化しています。地域住民の命と財産を守るために、最新の技術導入や住民参加の促進、環境に配慮した開発を推進してまいります。

先進的な災害予防技術の導入事例

土砂災害警戒区域においては、災害予防策が重要な役割を担います。最近、先進的な技術の一つとして、AIを活用した土砂災害予測システムが注目されています。このシステムは、地形や土壌の情報、過去の降雨データを解析し、危険度を予測することができます。また、リアルタイムでの気象情報の取り込みにより、予測の精度が向上し、住民への早期警報発令が可能になったのです。さらに、ドローン技術を用いて現場の状況を迅速に把握し、対応策を立てることも行われています。これらの技術を活用し、災害の未然防止につなげていくことが求められているのです。

土砂災害警戒区域などの基礎調査および指定・公表は年々増加しています。詳細は下記指定状況をご参照ください。

引用元:国土交通省 全国における土砂災害警戒区域等の指定状況

住民参加型の防災訓練の重要性

土砂災害のリスクがある地域では、住民自らが防災意識を持つことが極めて重要です。そのために行われるのが、住民参加型の防災訓練です。住民が実際に体験することで、非常時の行動を学び、災害に強いコミュニティを作ることができます。訓練は、避難経路の確認や非常食の準備、応急処置法など、実用的な内容が中心になります。自治体が主導して行うことで、地域に合った訓練ができ、また、住民同士のコミュニケーションの場にもなるのです。予知不可能な災害に対して、共助の精神を高める防災訓練は、今後も続けていくべき重要な取り組みと言えるでしょう。

環境保全を意識した開発計画

開発と環境保全のバランスは、持続可能な社会を築く上で欠かせません。土砂災害警戒区域の開発においては、自然との調和を考慮した計画が求められています。例えば、樹木の適切な伐採と再植林による、土壌保全策です。森林を守ることは、雨水の流れを緩やかにし、土壌の浸食を防ぐために効果があります。また、自然環境に優しい建材の利用や、周辺環境への影響を最小限に抑える建設方法も取り入れられ始めています。持続可能な社会のために、災害リスクを減らしながらも環境を守る開発計画が今後ますます推進されることでしょう

生活と安全への警鐘: 土砂災害警戒区域の居住者となる心得:まとめ

選択した居住地が土砂災害警戒区域内にある場合、その地域の独特な特性を深く理解し、日常的に注意を払うことが不可欠です。このエリアで生活を選ぶ人々には、土砂災害のリスクに対して常に警戒し、適切な準備と対策を講じる必要があります。本記事では、土砂災害警戒区域の定義、居住する際の重要な注意点、および日常生活での安全対策に焦点を当てています。土砂災害から自分自身と家族を守るためには、適切な準備と対策が必要であり、これらの対策を講じることで、安心して生活を送るための基盤を築くことができます。