タグ

売買

投稿日:2025/04/14

不動産売買仲介における囲い込みの具体例とその対処法をサクっと解説

不動産売買仲介や囲い込みの具体例、対処法、そして片手取引・両手取引を知ることは、初めて不動産を売買する方にとって重要なポイントです。本記事では「1.『不動産売買仲介』の基本を押さえよう」から始まり、「囲い込み」の真実とリスク、さらには具体例を通じてその手口を明らかにし、業者選びや契約の段階で損をしないためのノウハウを詳しく紹介します。初心者でもスムーズに読み進められるよう、各見出しで要点をわかりやすくまとめているので、ぜひ最後までご覧いただき、安全かつ有利な不動産取引を実現してください。

「不動産売買仲介」の基本を押さえよう

不動産を売買する際、多くの方が頼るのが「不動産仲介会社」です。売主と買主をつなぎ、契約成立を支援するこの仕組みには、片手取引(分かれ・共同仲介とも言う)・両手取引などの取引形態や、媒介契約の種類によって大きく仕組みが異なります。まずは不動産売買仲介の基本を理解し、安心して取引を進めるための第一歩を踏み出しましょう。

初心者が知っておきたい仲介の仕組み

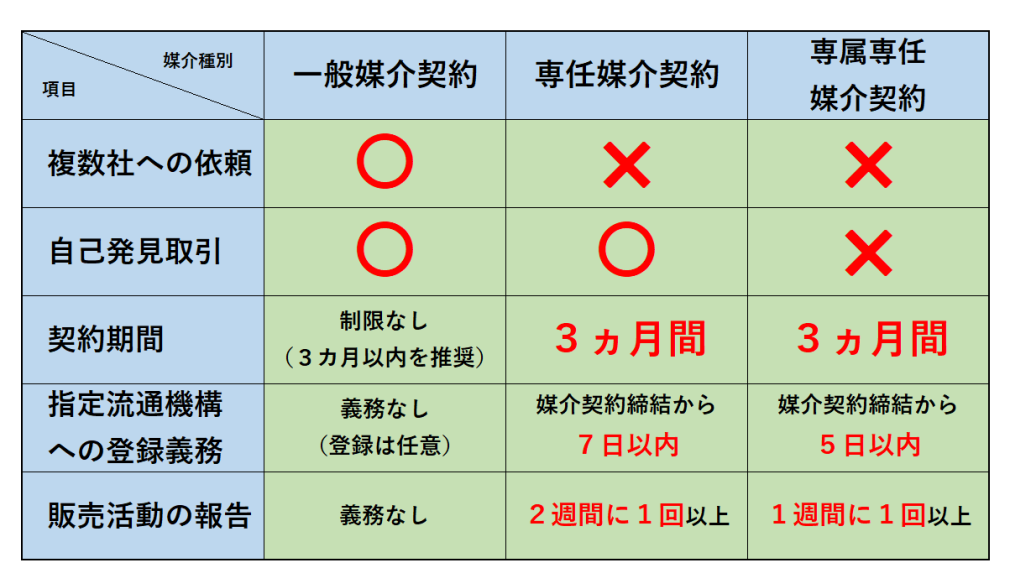

不動産の売買では、売主・買主それぞれが宅地建物取引業者(不動産仲介業者)に仲介を依頼し、物件の紹介や契約手続きを進めてもらうのが一般的です。仲介会社は契約が成立した際に成功報酬として仲介手数料を受け取り、売主様・買主様の双方からそれぞれ「売買価格の3%+6万円(税別)」を上限とする手数料を請求できます。つまり、売主側・買主側で別々の仲介会社が関与する場合、それぞれ片方の当事者からのみ手数料を得る「片手取引」となり、1件の取引につき1社分の手数料を受領します。一方、売主と買主の両方を同じ仲介会社が担当すると、売主・買主双方から手数料を受け取る「両手取引」となり、1件で2社分の手数料(片手の2倍)を稼ぐことになります。

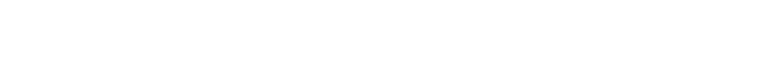

仲介会社は物件情報を広く流通させるために、「レインズ(REINS)」と呼ばれる不動産情報ネットワークに物件を登録します。レインズは国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営するデータベースで、加盟する全国の不動産業者間で物件情報を共有する仕組みです。売主様が1社だけに仲介を依頼する専任媒介契約や専属専任媒介契約を結んだ場合、仲介業者は契約後一定期間内(専任媒介契約なら7日以内、専属専任媒介契約なら5日以内)に物件をレインズへ登録し、他業者にも情報提供する義務があります。また、専任・専属専任媒介契約では一定期間ごとの業務報告義務(専任は2週間に1度以上、専属専任は1週間に1度以上の頻度)も課されます。一方で複数社に依頼できる一般媒介契約ではレインズ登録義務や報告義務はありません。契約形態ごとに情報公開範囲や義務が異なるため、まずはこの仲介の仕組みとルールを押さえておきましょう。

片手取引と両手取引の違いとは?

前述の通り、「片手取引(片手仲介)」とは売主か買主のどちらか一方のみを仲介する取引形態であり、「両手取引(両手仲介)」とは売主・買主の両方の仲介を同じ業者が担う取引形態を指します。両手取引になると、仲介会社が受け取れる仲介手数料は片手取引の2倍に跳ね上がります。たとえば3,000万円の物件売買では、片手の場合は最大で96万円(3%+6万円)を1社が得ますが、両手の場合は売主と買主双方から96万円ずつ計192万円を同じ会社が得られる計算です。つまり「1件で2度おいしい」のが両手取引といえます。

両手取引自体は法律上禁止されているわけではなく、不動産会社に買い手の顧客ネットワークがあれば自然に両手取引となるケースもあります。しかし、両手取引には仲介会社の利益相反(conflict of interest)の問題が内在しています。仲介会社は本来、売主にはより有利な条件で早期に売却できるよう努め、買主には適正価格で安心して購入できるよう支援する役割です。ところが両手取引では、仲介会社にとって「自社の利益(手数料収入)の最大化」が「売主・買主の利益」よりも優先されてしまう恐れがあります。実際、売却価格を少しでも高くするより両手取引で倍の手数料を得る方が『利益が大きい』ため、仲介会社が自社の営業成績を優先してしまう誘因が生まれます。このような状況で問題化しているのが次項の「囲い込み」です。

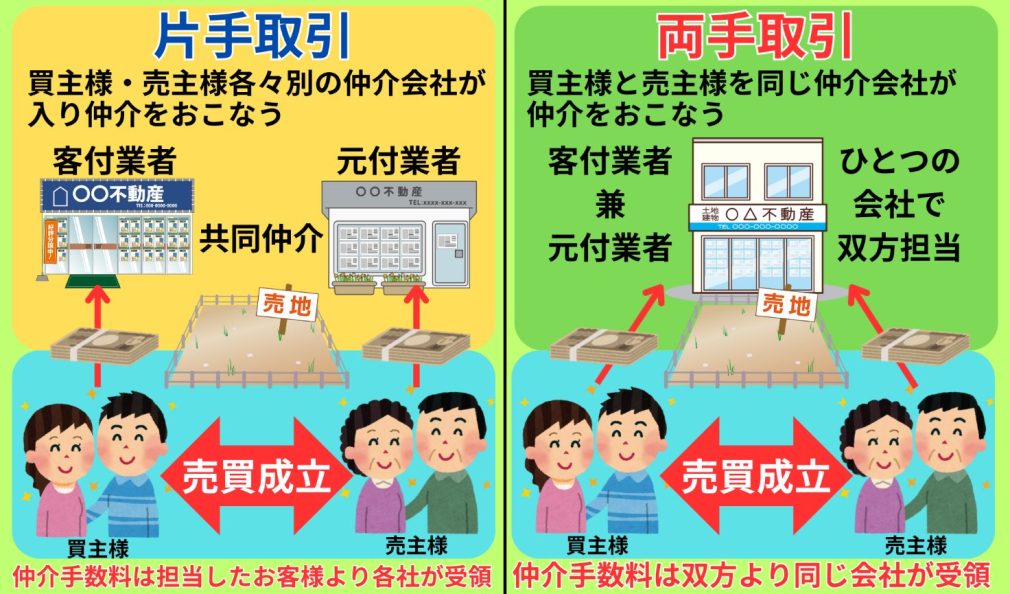

囲い込み問題がなぜ起こるのか、その背景

「囲い込み」とは、売却を依頼された物件情報を他社に開示しなかったり、他社から買主紹介の問い合わせを意図的に断ったりすることで、自社だけで売主・買主双方をまとめて両手取引に持ち込もうとする行為です。長年、日本の不動産業界に蔓延してきた悪しき慣習とも言われています。囲い込みが起こる背景には、前述のように仲介会社が両手取引で得られる利益が大きいことがあります。売主の利益よりも自社の利益を優先した結果、他社との情報共有を故意に遮断してしまうのです。特に近年は不動産価格の高騰と在庫物件の減少で競争が激化し、両手狙いの囲い込みが一層熾烈化しているとの指摘もあります。

また、囲い込みを助長する構造的要因として、売主が1社のみに仲介を任せる専任または専属専任媒介契約の存在があります。専任・専属専任媒介では他社はレインズ経由でしか物件を知り得ず、情報コントロールが依頼を受けた仲介会社(元付業者)の手に委ねられます。そのため、元付業者がレインズへの登録を怠ったり、物件状況を「商談中」などと偽ったりすれば、他社は買主を紹介したくてもできない仕組みです。売主自身もレインズの存在や活用方法を知らなければ、自分の物件が囲い込まれているかどうか気づきにくく、仲介業者の説明を信じるしかありません。

さらに2025年以前の法律では囲い込み行為を明確に禁じる規定がなく、業界内でも長らく“見て見ぬふり”が続いてきた実情があります。このような制度面・慣習面の隙を突いて、一部の仲介業者が利益優先の囲い込みを行ってきたのです。

しかし、囲い込みは売主・買主双方の利益を損ない、市場の公正さを害する行為であり、近年ようやく国も重い腰を上げ対策に乗り出しました(詳細は後述)。売主や買主としては、こうした背景を理解し、囲い込みの危険性に備えておくことが重要です。

「囲い込み」の真実──知られざる実態

不動産売買における「囲い込み」は、売主と買主の双方に不利益を与える深刻な問題です。両手仲介の利益を狙う不動産会社によって物件情報が他社に渡らず、取引機会が失われることも。ここでは、囲い込みの実態や構造的な背景について、不動産のプロの視点で掘り下げていきます。

両手仲介を狙う不動産会社の裏事情

なぜ仲介会社は囲い込みというリスクの高い行為に手を染めるのでしょうか。その裏事情には、不動産会社の収益構造と社内のプレッシャーが関係しています。前述の通り、1件の取引を両手でまとめれば仲介手数料収入は倍増するため、経営的には魅力的です。特に大手仲介会社では、自社で抱える見込み顧客も多いため「社内で売主・買主を完結させやすい」環境にあります。このため、本来は他社とも協力して早期成約を図るべきところを、あえて「自社で買主を見つけられるまで待とう」というインセンティブが働きやすくなります。

社内的にも、営業担当者は売上ノルマや成績評価に晒されており、両手取引を達成すると高い評価や歩合給を得られるケースがあります。上司や会社から暗に「他社に客付けさせず自分で決めろ」というプレッシャーを感じることもあるでしょう。実際、業界では新人社員が先輩に言われるがまま囲い込みをしており、自分が違法・不誠実な行為をしている自覚すらない場合も多いと指摘されています。長年黙認されてきた業界体質もあり、「表向きにはもちろん囲い込みなどしないと言いつつ、水面下では社内で半ば常態化している」という企業も存在すると言われています。

要するに、不動産会社にとって囲い込みは「バレなければ社内的にも利益的にもおいしい」行為だった側面があります。その裏には、業界の強烈な競争と成果主義、そして従業員教育の遅れ(コンプライアンス意識の低さ)といった問題が横たわっています。この裏事情を理解するとともに、次項で述べる構造的な要因にも目を向ける必要があります。

囲い込みが生まれる構造的な要因

囲い込み問題は、個々の会社のモラルだけでなく業界の構造にも起因しています。第一に挙げられるのが仲介手数料の報酬体系です。手数料は成功報酬であり高額なうえ両手で倍増するため、仲介会社にとって売主の利益より自社の収入を優先しやすい土壌があります。売主からすれば、本来は高く早く売ることが仲介会社の使命ですが、仲介会社からすれば「高く売っても手数料はわずかに増えるだけ。それより両手にした方が確実にもう一件分手数料が入る」という歪んだ動機付けが生じてしまうのです。

第二に、情報流通の仕組み上の問題があります。日本の不動産流通はレインズという業者間ネットワークが中心で、一般消費者や他業界のようなオープンなMLS(Multiple Listing Service)的システムとは異なり、情報の非対称性が大きいと指摘されています。売主が専任媒介契約を結ぶとレインズ登録義務がありますが、登録内容やステータス管理は元付業者に委ねられます。

|

MLS(Multiple Listing Service)的システムとは? 不動産業者間の情報ネットワークのこと。複数の不動産業者が持つ物件情報を一つのデータベースに集約し共有します。買主は多くの物件情報を効率的に比較検討でき、売主はより多くの買主候補に物件をアプローチでき効率的な取引が実現されます。アメリカで発達したこのシステムは、日本の指定流通機構(レインズ)の構築の参考になりました。 つまり、MLSは不動産取引の透明性と効率性を高めるための、業者間の協力システムと言えます。 |

悪質業者であれば、レインズに登録しない・遅らせる、あるいは虚偽のステータスを登録することも技術的には可能でした(※いずれも宅建業法違反行為ですが、発覚しにくい状況でした)。こうした構造上、囲い込みを物理的・技術的に実行できてしまう余地があったのです。

第三に、消費者(売主・買主)の知識不足があります。囲い込みに遭っても、売主自身が状況に気付かなければ問題は表面化しません。2016年にレインズへ「取引状況ステータス確認機能」が導入され、売主が自分の物件の公開状況をウェブで確認できるようになりました。しかしこの機能も、売主が知らなければ活用されません。多くの売主は、自分の物件が業者間でどのように扱われているか詳細に把握できず、仲介会社の報告を信じるしかない状況でした。また買主側も、「良い物件はネット検索や不動産会社の紹介で全て網羅できている」と思いがちですが、実際には囲い込みによって市場に出回らない物件も存在するのです。

最後に挙げるのが、明確な規制・罰則の欠如でした。宅建業法には「誠実に業務を行い、依頼者の利益を害してはならない」といった規定や、専任媒介でレインズに登録・報告する義務規定はあるものの、囲い込み自体を指して「禁止」と明言した条項はありませんでした(※2025年以降は改善)。業界団体の倫理綱領なども努力義務に留まり、行政も長年実態を放置していたため、囲い込み行為はグレーゾーンとして温存されてきた経緯があります。

以上のような構造的要因が複合的に絡み合い、囲い込み問題は業界に根深く残ってきました。しかし2025年から行政処分の対象として明確化されたことで、状況は変わりつつあります。消費者としても、こうした背景知識を持ち、自衛策を講じていくことが肝要です。

売主・買主が負うリスクとデメリット

囲い込みは売主・買主双方にとって看過できない不利益をもたらします。売主側のリスクとしてまず挙げられるのは、売却機会の逸失と価格低下です。本来、物件情報が全仲介業者に共有されれば多数の購入希望者にアプローチでき、競争原理で適正価格またはそれ以上で早期に売却できる可能性があります。しかし囲い込みが行われると、物件情報の公開範囲が一部に限定され、せっかく興味を持った他社の買主候補からの問い合わせや内見申込が門前払いされてしまいます。その結果、極めて限られた買主候補の中から条件に合う相手を探すことになり、成約までに時間がかかるリスクが高まります。時間が経てば物件鮮度が落ち値下げ交渉も避けられず、適正価格より低い金額でしか売れなくなる恐れも大きくなります。つまり囲い込みによって、売主は資産価値の最大化が困難になり、経済的損失を被りやすくなるのです。

一方、買主側のデメリットも深刻です。囲い込みによって特定業者だけが物件情報を握ってしまうと、買主は市場の全ての選択肢にアクセスできなくなる可能性があります。実際、「希望通りの物件があるのに、自分の依頼している仲介会社ではその情報を入手できず、検討すらできなかった」というケースが発生します。複数業者や複数物件を比較検討する機会が奪われ、最適な条件の物件を見逃すリスクが高まります。結果として本来なら出会えたはずの住まいを逃し、妥協した物件を選ばざるを得なくなることもあります。囲い込みは文字通り購入希望者の目を塞ぐ行為であり、消費者に不利な状況を生み出すものなのです。

さらに買主にとっては、囲い込みによる情報遅延も大きな損失となりえます。人気物件では早い者勝ちの側面があり、囲い込みで情報共有が遅れると、他のルートで先に動いた競争者に買われてしまうケースもあります。また仮に囲い込みを突破して購入できたとしても、その過程で「本当はもっと良い物件が他にあったのでは…」という不信感や後悔が残るかもしれません。

要するに、囲い込みは売主にとっては「売れない・安くしか売れない」リスク、買主にとっては「買えない・悪条件でしか買えない」リスクを生むWin-WinではなくLose-Loseの行為なのです。公正な市場競争を阻害する点でも問題視されており、こうした消費者不利益を解消することが国土交通省の規制強化の狙いでもあります。

囲い込みの具体例を徹底解説

囲い込みは抽象的な話ではなく、実際に多くの現場で起きている現実的な問題です。本章では、「商談中」と偽る行為や、レインズ未登録などの手口を具体的な事例とともに紹介し、売主・買主がどのような不利益を被るのかを明らかにします。実例から学び、対策の重要性を理解しましょう。

「商談中」と偽られるケースの実態

囲い込みの典型的な手口の一つが、他社から物件問い合わせや内見依頼があった際に「ちょうど今、他のお客様と商談中です」と説明して断ってしまうケースです。実際には買主からの正式な申込み(書面申し込み)は入っていないにも関わらず、あたかも先客がいて契約目前であるかのように装うのです。このような虚偽の説明を受ければ、問い合わせてきた他社の営業マンもその物件を諦めざるを得ません。結果として囲い込み業者は「競合する他社の買主候補を退け、自社顧客を探す時間稼ぎをする」ことができます。

例えば実例として、ある投資用物件を探していた買主Aさんは信頼する仲介業者を通じて、理想の売りアパート情報に当たりました。しかしAさんの懇意にしている仲介業者が元付業者に問い合わせると「すでに申込みが入ってしまった」と断られてしまいました。仕方なく別の物件を探そうとしたところ、インターネットの不動産ポータルサイト上ではその物件情報が「商談中」表示にもならず掲載されたままだったのです。不審に思ったAさんが直接元付会社に問い合わせると「まだ紹介可能ですよ」と言われ、直近で申し込みが入った形跡もないことが判明しました。これはまさに囲い込みのために架空の申込者をでっち上げて他社紹介を拒んでいたケースです。結局Aさんは泣く泣く信頼していた仲介業者でなく、物件を囲い込んでいた元付会社に直接依頼して購入手続きを進めるしかありませんでした。

また別のケースでは、新築マイホーム探し中のBさんが魅力的な新着物件を発見し、知人の仲介業者に詳細確認を依頼しました。しかしその物件は特定の1社が専任で扱っており、知人業者はレインズ経由でも情報を得られず手助けできません。Bさんが翌日直接その専任業者に連絡すると「他の買主から既に話が進んでいる」と言われ、結局Bさんはその希望物件を逃してしまいました。このように「商談中」との一言でチャンスを潰されることが、買主にとってどれほど大きな損失につながるか分かります。

囲い込み業者は表向き法律違反を避けるため、「書面による購入申込あり」というステータスを嘘で登録したりはせずとも、電話やメールで「申込が入った」と伝えるだけで他社を断つことができます。この巧妙な手口は証拠が残りにくいため発覚しづらく、これまで横行してきました。さらに悪質な場合、内見希望に対して「売主様の都合が悪くて…」「担当者が不在で…」と引き伸ばしを図り、その間に自社顧客との契約を優先するといったケースも報告されています。極端な例では「内見可能日が売主様が長期出張で1カ月先」と言われた例すらあるといいます。このように「商談中」「調整中」といった便利な言葉を盾に取って、他社の紹介機会を意図的に潰すのが囲い込みの実態なのです。

レインズ未登録・情報操作の手口

囲い込みのもう一つの手口は、物件の情報自体を業界流通に乗せない、あるいは意図的に操作する方法です。専任媒介契約を結ぶとレインズ登録が義務ですが、悪質業者は期限を過ぎても登録しないことがあります。売主には「広告掲載中です」と伝えつつ、レインズ上は存在しない物件にしておけば、他社はその物件の存在を知る由もありません。特に契約直後の義務猶予期間(専任で7日以内)を悪用し、その間に自社の顧客だけに水面下で紹介してしまおうとする例も考えられます。このようなレインズ未登録(ポケットリスティング)は明確な宅建業法違反ですが、売主が気付かなければ行政に指摘されるまで発覚しにくい問題でした。

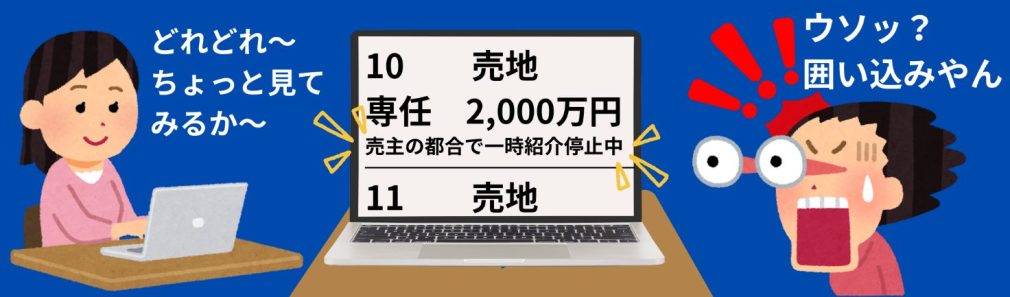

また、レインズに登録していても物件情報の出し渋りをするケースがあります。他社から資料請求があっても、販売図面を作成せず「現在準備中です」と言って詳細情報を送らない、物件の所在地をざっくりした町名までしか開示しない等で、他社経由では肝心な情報が得られないようにするのです。物件概要が不明確では、他社も自社の買主に紹介のしようがありません。さらに、レインズ上で虚偽のステータスを登録する手口も問題視されています。具体的には実際は売出し継続中にもかかわらず、レインズの取引状況欄を「書面による購入申込みあり」あるいは「売主都合で一時紹介停止中」といった状態に変更してしまうのです。他社から見れば「申込あり」「紹介停止」と表示されている物件には手を出せませんから、これもまた情報操作による囲い込み効果を生みます。

しかしこの虚偽ステータス登録については、2025年から明確に処分対象となりました。専任および専属専任媒介契約で預かった物件について、実際の販売状況とレインズの登録ステータスが異なる場合には宅建業法65条1項に基づき指示処分となる旨が規定されています。

|

(指示及び業務の停止) 第65条 1.国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第十一条第一項 若しくは第六項 、第十二条第一項、第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条 において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条第一項 若しくは第二項 の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。 一 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。 二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。 三 業務に関し他の法令(履行確保法 及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。 四 取引主任者が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。 |

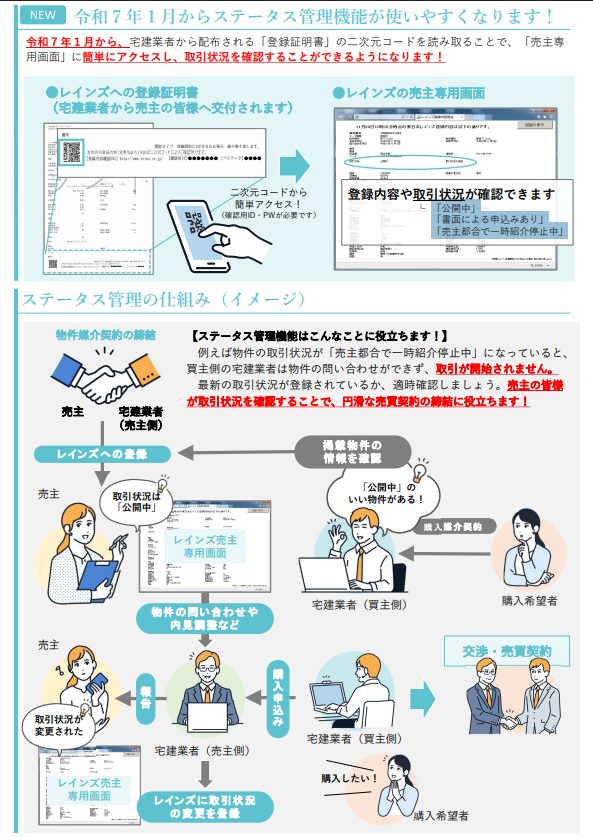

たとえば「公開中」の物件を故意に「購入申込あり」や「一時紹介停止中」と虚偽登録していれば、行政から是正指示等の処分を受けるわけです。また未登録自体も論外で、レインズ登録義務違反として同様に指導・処分の対象です。さらに、2025年からはレインズに登録した際に発行される「登録証明書」へQRコードが付与され、売主が自らレインズの売主専用画面にアクセスし取引状況を確認できる制度も強化されています。このように法改正によって情報操作型の囲い込みはかなり発覚しやすく・罰せられやすくなりました。

出典:国土交通省>レインズの機能強化について、物件の売主向けのリーフレットを作成しました!より一部抜粋

もっとも、法律やシステムで縛りをかけても、巧妙な業者は別の抜け道を図ります。前述したように「売主都合で紹介停止中」と真実に即したステータスを保ちながら、口頭で「ちょっと今は内見できません」と断るなどグレーな囲い込みは依然可能です。情報操作の手口は年々複雑化・隠蔽化しており、表面からは分かりにくい場合もあるため注意が必要です。売主・買主双方が自分の目で情報を確認し、怪しい点がないか気を配ることが大切です。

片手取引・両手取引がもたらすトラブル事例

囲い込みに起因する片手・両手取引のトラブル事例もいくつか具体的に紹介します。まず売主側のトラブルとして典型的なのは、「知らぬ間に囲い込まれて売却が長引いた」というケースです。ある売主Cさんは、大手仲介会社との専任契約でマンション売却を進めていました。担当者からは「なかなか問い合わせが入らず時間がかかっています」と報告を受け、数ヶ月が経過。しかし実は、複数の地元仲介業者がCさんの物件に興味を持ち問い合わせていたものの、元付の大手仲介会社が「現在売主様の都合で一時紹介をストップしています」などと回答し、内見希望を断っていたのです。結果、Cさんは適正価格より値下げしてようやくその大手仲介会社が連れてきた買主と契約しましたが、後日、近隣の不動産会社から「ぜひ紹介したいお客さんがいたのに…」と聞かされ、自分の物件が囲い込まれていた事実を知って愕然としました。Cさんは「もっと早く適正価格で売れたはずなのに大損した」と感じ、契約後とはいえ仲介会社への強い不信感を抱えることになりました。

一方、買主側のトラブルでは「本命物件を囲い込みのせいで買えなかった」という事例が後を絶ちません。前述のBさんのケースもそうですが、他にも「ポータルサイトで見つけた物件を自分の仲介業者に問い合わせたら『情報が来ていない』と言われ、後から直接連絡したときにはもう売れていた」という声は少なくありません。買主Dさんは信頼する仲介会社を通じて希望エリアの戸建を探していました。ある日条件に合う物件情報が1社だけから出たため、すぐ担当者に調べてもらいましたが「レインズやポータルサイトでも情報がなく詳細不明」と回答され、もたもたしている間にその物件は売れてしまいました。後になってDさんが知ったのは、その物件が専属専任媒介で囲い込まれており、自分の担当者には最初から情報提供されていなかったという事実です。Dさんは「あの時点で直接その会社に問い合わせていれば間に合ったかもしれない」と後悔しました。囲い込みのせいで仲介業者選びからやり直す羽目になったり、購入機会そのものを永遠に失ったりするのは買主にとって大きな痛手です。

また、両手仲介特有のトラブルとしては、1社で売主・買主双方を担当することで生じる利益相反の問題があります。例えば両手の仲介業者E社が、自社で囲い込んだ買主を売主に紹介する際、真に売主のために最高値を引き出す交渉をしているか疑わしいケースです。売主からすればもっと価格交渉を頑張ってほしいところを、「これ以上は難しいです。この買主さんで決めましょう」と半ば強引にまとめられてしまうことがあります。E社にとっては両手手数料が確定するメリットがありますが、売主には不満が残ります。後日知った他社相場ではもう数百万円高くても買いたい人がいたと分かり、「自社の買主に安く売られたのではないか」という疑念に繋がるわけです。買主側も、両手仲介だと自分に不利な情報(瑕疵や欠陥、周辺の相場情報など)を十分に教えてもらえなかったり、契約後のトラブル対応で仲介会社が売主寄りになってしまったりといった不安があります。両手取引そのものは合法でも、透明性・中立性の確保が難しいために紛争や不信を生みやすいのです。

以上のように囲い込みや両手取引は、売主の金銭的損失や買主の機会損失、さらには契約当事者の不信感増大といった具体的トラブルに結び付きます。もし自分がそうした目に遭ってしまったら、次章で述べる対策を講じることが必要です。幸い2025年以降は行政も本腰を入れていますので、適切に対処すれば救済も見込めるでしょう。

不動産のプロが語る「囲い込み」対策のすべて

囲い込みの被害を防ぐには、売主・買主自身が正しい知識と視点を持つことが欠かせません。本章では、不動産のプロの立場から、媒介契約の選び方やレインズ活用法、セカンドオピニオンの活用、信頼できる業者の見極め方まで、実践的な対策を丁寧に解説します。

媒介契約の種類を理解してリスクを回避

囲い込みリスクを減らす第一歩は、媒介契約の種類とそれぞれの特徴を正しく理解することです。不動産の媒介契約には一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の3種類があり、情報公開範囲や仲介業者の義務が異なります。以下に簡単に整理します。

- 一般媒介契約

複数の不動産会社と同時に契約できる形式です。依頼者(売主)は自力で買主を見つけることも可能で、仲介業者への報告義務もありません。仲介業者側にもレインズ登録義務や定期報告義務はありません。メリットは複数社が競争的に販売活動を行えるため物件情報の露出が増え、囲い込みされにくいことです。デメリットは反面、どの業者も「自社で売れなくても他社で決まるかも」と考えるため積極度が下がり、広告費や労力を掛けにくい傾向があります。

- 専任媒介契約

1社のみに仲介を依頼する形式ですが、売主自身が見つけた相手との直接取引は可能です。仲介業者は契約後7日以内にレインズ登録し、2週間に一度以上の頻度で経過報告を売主に行う義務があります。メリットは担当業者が排他的に販売活動できるので責任が明確になり、広告費や営業力を集中投入してもらいやすいことです。また売主自身で相手を見つけた場合の取引自由度も残ります。デメリットは1社独占のため囲い込まれるリスクが存在する点と、契約期間中(通常3ヶ月など)は基本的に業者変更ができない点です。

- 専属専任媒介契約

専任媒介の強化版で、1社独占かつ売主自身で相手を見つけることも禁止されます(必ず仲介会社を通す義務)。仲介業者には契約後5日以内のレインズ登録と1週間に一度以上の報告義務があります。メリット・デメリットは専任媒介と概ね同様ですが、売主が自力売却できない分さらに業者への依存度が高くなります。

以上を踏まえ、囲い込みリスクの観点からは「どうしても囲い込みされたくない場合、売主は一般媒介契約を選ぶこと」をおすすめします。一般媒介なら複数社が関与でき、仮に一社が情報を隠そうとしても他の会社経由で買主に届く可能性が高まるからです。実際、一般媒介では競合他社の存在を買主も意識するため、迅速かつ高値での購入提案が出やすくなるというデータもあります。囲い込みという発想自体、一般媒介では起こりにくいものです。

もっとも一般媒介には前述のデメリットもあるため、すべての売主に最適とは限りません。信頼できる優良な仲介会社に巡り合えたなら、専任媒介でしっかり販売活動してもらう方が高値成約に結び付くケースも多々あります。重要なのは、契約時に囲い込みの危険性と対策を仲介会社と確認し合うことです。例えば専任媒介を結ぶ際に「レインズ登録証明書を必ず発行してもらう」「他社からの問い合わせも積極的に取り次ぐ旨を口頭でも約束してもらう」など、透明性確保の姿勢を見せる業者であれば安心材料になります。

さらに媒介契約書に特約を入れる方法も考えられます。例えば「一定期間内に反響がなければ契約解除可能」等の条項を事前に交わすのも良いかもしれません。実際に特約が有効に働くかは状況によりますが、少なくとも業者に囲い込み抑止のプレッシャーを与えることにはつながるでしょう。いずれにせよ、媒介契約について売主が主体的に理解・選択し、条件交渉することがリスク回避の第一歩です。

レインズを活用した情報チェックの具体的手順

囲い込み対策としてレインズ(REINS)の「取引状況ステータス管理機能」を活用することは極めて有効です。この機能により、売主は自身の物件がレインズ上で「公開中」「購入申込あり」「一時紹介停止中」のどれになっているかを自分で確認できます。具体的な手順は以下の通りです。

- 登録証明書の受け取り

専任媒介(または専属専任)契約を結んだ際、仲介業者はレインズに物件登録後、「登録証明書」を発行して売主に交付する義務があります。2025年1月以降、この証明書には確認用のURLやID・パスワード、QRコードが記載されており、売主専用ページにアクセスするための鍵となります。まずはこの書類を確実に受け取りましょう(もし業者が渋るようなら要注意です)。

- 売主専用ページへのログイン

登録証明書の指示に従ってウェブ上のレインズ売主ページにアクセスし、ID/PWを入力します。アクセスすると自分の物件情報とともに、現在の取引状況(ステータス)が表示されます。表示されるステータスは「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」の3種類です。

- ステータス内容の確認

自分が依頼者として認識している状況と食い違いがないかチェックします。例えば、売主自身が紹介停止を依頼していないのにステータスが「売主都合で一時紹介停止中」となっていれば極めて不自然です。また仲介業者から「まだ買付申込(購入申込)は入っていない」と聞いているのにレインズ上で「購入申込みあり」となっていれば、何らかの虚偽登録または伝達漏れが疑われます。通常、売主が停止を依頼した覚えがなく、買付申込も受けていなければ、ステータスは当然「公開中」になっているはずです。

- 疑わしい場合の対処

レインズ上の表示に疑問が生じたら、すぐに担当仲介業者に確認しましょう。「レインズで見たら購入申込ありと表示されていたが本当か?」「売主都合で停止になっているのはなぜか?」と率直に尋ねて問題ありません。それで業者が動揺したり言い訳したりするようなら、囲い込みの可能性があります。明確な回答が得られない場合は、速やかに次項で述べる「セカンドオピニオン」や行政相談も視野に入れてください。

- 定期的なチェック

レインズの取引状況は、買付申込が入れば「申込あり」に、申込が取り下げられれば再度「公開中」に、と随時更新されるはずです。売主として定期的(少なくとも2週に1回程度)にログインして状況変化を確認しましょう。仲介業者からの報告内容と付き合わせ、矛盾がないか見ることも重要です。幸い2025年以降は仲介業者に最新の状況へのステータス更新義務が課されています。故意に虚偽の登録をすれば処分対象となるため、レインズ上の表示は基本的に信頼できます。とはいえ多少の登録遅れ(タイムラグ)はあり得ますので、「申込あり」の表示が出たら担当者に詳細を尋ねる、といった連携をするとよいでしょう。

以上がレインズを使ったセルフチェックの手順です。この仕組みにより、売主自身が囲い込みの兆候を察知することが可能になります。国土交通省も指定流通機構と協力して売主への周知を進めており、「積極的に取引状況をご確認ください」と呼びかけています。なお買主はレインズを直接利用できませんが、気になる物件が専任で出ている場合は、売主側でこの確認が行われているか間接的にチェックする方法もあります。例えば購入申込を出したのに長らく契約締結に至らない場合、売主がレインズ画面で自分の申込を認識しているか売主側の担当者に尋ねてもらうなどです(買主単独では難しいため、信頼できる自分の仲介担当者を通じて働きかけると良いでしょう)。

他社の意見も聞く「セカンドオピニオン」の活用法

囲い込みを防ぐ上で有効なのが、一社の仲介業者だけに頼りきりにならず、他の不動産業者の意見や協力も取り入れることです。いわゆる「セカンドオピニオン」の活用です。

売主の場合、専任媒介契約中であっても他社に物件の意見を求めたり、状況を探ったりすることは可能です。たとえば、自分の物件について他社の営業マン(知り合いや過去に査定を依頼した会社など)に「うちの物件、レインズに載っていると思うけど反響ある?」と聞いてみるのも一案です。もし本当に人気がない物件なら「お問い合わせは特にないですね」と返ってくるでしょう。しかし、万一その他社が「実は問い合わせたけど〇〇社さん(元付業者)から紹介停止と言われまして…」などと話してくれれば、囲い込みが発覚するかもしれません。

もっと直接的には、第三者を装って自分の物件について問い合わせる方法もあります。例えば、前述のように他社からの案内が拒否(契約予定と断られる)されている場合、家族や友人に頼んで、「○○市○町△丁目、△△△△万円の中古物件ですが、見学は可能でしょうか?」と電話してもらうのです。元付業者から「すぐご案内出来ますよ~」とか「いつが良いですか?」等の返答があれば、事実とは異なる可能性が高く、囲い込みの疑いが強まります。このように他の角度から自分の物件の扱われ方を検証することが重要です。

さらに売却検討段階では、複数社に査定や提案を依頼して比較検討すること自体がセカンドオピニオンになります。各社の販売戦略や見解を聞き比べる中で、「当社は囲い込みを絶対しません。他社とも連携します」と明言する会社や、逆に曖昧な返答しかしない会社など、スタンスの違いも見えてきます。契約前に「もし御社に専任でお願いした場合、他社さんからお客様を連れてきてもらうことは歓迎しますか?」と直球で質問してみるのも良いでしょう。信頼できる業者なら「もちろんです、お互い協力して早く高く売りましょう」と力強く答えるはずです。一方で歯切れが悪い、または「うちは自社のお客様が多いので大丈夫ですよ」などと自社完結を強調する会社は要注意です(自社で決めたがる=囲い込み体質の可能性)。

買主の場合も、一社の仲介担当者だけに頼るより複数の情報源を持つ方が安心です。気になる物件があれば、他の不動産会社の店舗にも問い合わせてみる、別のポータルサイトで類似情報を探す、といったクロスチェックを行いましょう。「A社では紹介不可と言われたけど、B社では普通に紹介可能だった」という場合、A社が囲い込みに協力してしまっている(自社経由でないと動かない)可能性もあります。どうしてもその物件が欲しければ、最終的には自分で物件元の業者に直接アプローチする決断も必要かもしれません。実際、前述のAさんのケースでは、信頼していた仲介業者経由を諦めて自ら元付会社と交渉することで購入にこぎ着けました(第3章の事例)。もちろん理想は、自分の仲介担当者が「では元付さんに直接当たってみましょう」と動いてくれることですが、難しい場合は自衛手段として検討しましょう。

総じて、「一社だけの話を鵜呑みにしない」ことがセカンドオピニオンのポイントです。他社の視点を入れることで囲い込みのカラクリに気づける可能性が上がりますし、何より複数の専門家の意見を聞くことでより良い意思決定ができるようになります。売主・買主ともに、遠慮せず複数のプロに相談する姿勢を持ちましょう。それが結果的に、不誠実な業者をあぶり出し、信頼できるパートナーを見極めることにもつながります。

信頼できる仲介業者を見極めるポイント

囲い込み被害に遭わないためには、最初から信頼できる仲介業者を選ぶことが何より重要です。では信頼できる業者かどうか、どんな点で見極めれば良いのでしょうか。以下に主なポイントを挙げます。

- 説明の透明性

良心的な仲介業者は、契約前から囲い込み問題やレインズの活用法についてもしっかり説明してくれます。「レインズに登録して広く紹介します」「売主様にも状況を確認いただけます」といった説明がある会社は信頼度が高いです。逆にそうした話題に触れず、レインズ登録証明書についても言及しないような業者は、売主が無知でいることを期待しているかもしれません。

- 囲い込みしない姿勢の明言

信頼できる会社は自社サイトや営業資料で「当社は囲い込み禁止を徹底しています」「他社様とも協力して早期売却を目指します」と宣言していることがあります。例えば社内規定で両手主義をとらず常に片手仲介前提で動くことを掲げる会社も一部出てきています(買主専門仲介や売主専門仲介を標榜する会社など)。個人エージェントのネットワーク化や業界全体のリテラシー向上が進めば、「囲い込みしない」が業者選びの大きな基準になるでしょう。現状でも、その意思を明確に示している会社は評価できます。

- 実績と口コミ

業者選びの基本ですが、その会社の過去の取引実績や顧客の評判も重要です。口コミで「あの会社は囲い込みするから気を付けて」といった噂があれば避けるべきですし、逆に「他社の客付けも積極的に受け入れてくれた」「情報開示が丁寧」等の声があれば安心材料です。ただし口コミ情報は玉石混交なので、公的な行政処分歴の有無も確認するとよいでしょう(各都道府県の宅建業者名簿には処分履歴が掲載されることがあります)。

- 提案内容

売却の相談をした際に、その会社が自社顧客の多さばかり強調するようなら注意が必要です。「当社は購入希望者リストが◯組ありますから、まずご紹介できます」といったセールストークは一見頼もしいですが、裏を返せば「自社内で両手を狙いたい」という意図が潜んでいる可能性があります。それよりも「各種ポータルサイトや業者間ネットワークをフル活用して広く募集します」という提案の方が、公正な販売活動への意欲が感じられます。また査定価格について極端に高い数字を出してくる業者にも警戒しましょう(高額査定で釣って囲い込み、売れずに後で値下げ…という手口があるため)。

- コミュニケーション

担当者の応対も大切です。こちらの質問に対し誠実かつ的確に答えてくれるか、嫌な顔せず情報提供してくれるかを見ます。レインズの登録証明書発行について尋ねたとき、スムーズに「もちろんです」と対応するかどうかも試金石です。信頼できる担当者は「疑問があれば何でも聞いてください」というスタンスで接してくれるでしょう。少しでも不信や違和感を覚える応対があるなら、その感覚を大事にしてください。

以上のポイントを総合し、「この会社(担当者)なら自分の大切な不動産を任せられる」と納得できるかを判断しましょう。「大手だから安心」「担当者が人当たり良いから大丈夫」という思い込みは禁物です。大手でも囲い込み報告例はありますし、感じの良い営業マンでも社内方針には逆らえないこともあります。最終的には情報公開への姿勢と誠実さこそが信頼性の鍵です。一社でも「この人なら囲い込みなんてしないだろう」と胸を張って言える仲介マンと出会えたなら、その人があなたの強い味方になってくれるはずです。

安全・安心な売買仲介を実現するために

不動産取引における囲い込みのリスクを正しく理解し、売主・買主が自ら判断し行動できることが、公正で信頼性のある取引の第一歩です。本章では、トラブルを未然に防ぐためのチェックリストや心構えを紹介し、誰もが納得できる安心な売買仲介の実現方法を提案します。

売主が押さえるべき最終チェックリスト

不動産を売却する売主として、囲い込みの被害に遭わず安全・安心な仲介を受けるために最終的に押さえておきたいチェックリストをまとめます。

- 媒介契約と方針の確認

契約する仲介業者と媒介契約書を交わす際、契約種類(一般・専任・専属)を再確認し、それに伴うレインズ登録義務や報告義務の内容も理解しましょう。契約書の特約欄には必要に応じて囲い込み防止の取り決めを記載してもらいます。また、「他社にも積極的に情報提供しますよね?」と念押しし、営業担当者の反応を確認しておきます。

- レインズ登録証明書の受領

専任・専属媒介の場合、レインズ登録後に発行される登録証明書(物件登録番号が記載された書面)を必ず受け取ること。2025年以降であればQRコード付きの証明書が交付されますので、それをスマホで読み込むか記載URLにアクセスし、自分の物件ページをブックマークしておきましょう。

- 販売状況の自己チェック

レインズの売主ページに定期的(月に3~4回程度)ログインし、取引状況ステータスを確認します。「公開中」以外の表示が出ていたらすぐ担当者に理由を問い合わせ、説明が辻褄合うか精査します。あわせて、仲介業者からの定期報告内容(問い合わせ件数や内見件数等)にも注意を払い、不自然に少なすぎないか感覚を働かせます。

- 他の広告媒体も確認

契約した仲介業者が主要な不動産ポータルサイト(SUUMO、アットホーム、HOME’S等)や自社サイトに物件を掲載しているかチェックしましょう。全く掲載が無かったり内容が極端に薄かったりする場合、積極的に販売していない恐れがあります。また、掲載内容に「当社直接:○○万円、他社経由:△△万円」など価格差を付けているような違法表示がないかも見ます(これは公正競争規約違反です)。正常ならどのサイトでも同じ価格・条件で出ているはずです。

- 疑わしい場合のテスト

前章でも触れたように、知人等に頼んで物件問い合わせテストをしてもらうのも有効です。売主自身が問い合わせると露見するので、第三者の協力を仰ぎましょう。何も問題なければ杞憂に終わりますし、仮に囲い込みの兆候が見られれば早期に手を打てます。

- 囲い込み発覚時の行動

もし囲い込みの疑いが濃厚になったら、すみやかに仲介契約の解除や見直しを検討します。媒介契約は基本的に期間満了まで継続ですが、重大な信義違反があれば途中解約や担当者変更も交渉できます。また行政や業界団体への相談・通報も選択肢です。国土交通省 中部整備局(中部圏)や各都道府県の建設業不動産業課の相談窓口に「囲い込みされているようだ」と報告すれば、指導が入る可能性があります。2025年からは囲い込み行為そのものが是正指示処分対象ですので、行政も無視できないはずです。

- 最終的な売却条件の見直し

囲い込み云々以前に、一定期間売れない場合は価格設定や宣伝戦略に問題があるケースもあります。その際は契約する仲介会社だけでなく、他社からセカンドオピニオンを求めましょう。他社に改めて査定してもらい、現在の価格や販売手法で適切か意見を聞くのです。囲い込みがなくても売れない理由が別に見つかるかもしれませんし、場合によってはその他社に乗り換える決断も必要でしょう。

以上が売主向けのチェックリストです。要は「仲介任せにしすぎず、自分でも情報と状況を把握・管理する」ことが大切です。大事な資産を託すわけですから、売主自身も主体的に動きましょう。信頼できる業者であれば、こうした売主の関与を歓迎し協力してくれるはずです。逆に嫌がる業者なら要注意です。最後にもう一度、「不審に思ったらすぐ確認・相談・行動」——これを肝に銘じて、安全な売却を実現してください。

買主が知っておきたいリスク回避のポイント

買主の立場でも、囲い込みによる機会損失を避けるためにできる対策があります。不動産購入は人生の大きな決断ですから、受け身にならず自ら情報収集と行動をする姿勢が重要です。以下、買主向けのリスク回避ポイントを挙げます。

- 複数の情報源を持つ

購入希望エリアの物件情報は、一社の仲介会社任せにせず自分でも積極的に探しましょう。SUUMOやHOME’Sなど複数のポータルサイトを定期的にチェックし、物件名や住所で検索を駆使して新着を逃さないようにします。もし自分の仲介担当者がいる場合でも、「○○って物件が出たようですが知ってますか?」とこちらから提案してみるなど、共同作業で探すくらいの意識が大切です。担当者が囲い込み体質だと自社で扱えない物件は教えてくれない可能性があるので、自ら網を広げることが防衛策になります。

- 担当者選び

買主側の仲介担当者(いわゆる“客付け”業者)も信頼できる人を選びましょう。囲い込みは元付(売主側)業者の問題ですが、客付け業者が消極的だと結果的に情報が得られないことがあります。例えば自社で扱えない専任物件を嫌がって「そこはちょっと…」と及び腰になる担当者もゼロではありません。理想は「他社専任だろうが良い物件なら全部紹介します!」というバイヤーズエージェント精神の強い担当者です。最初の相談段階で、「他社の物件も遠慮なく紹介してくださいね」とお願いし、その反応を見るのも手です。快諾する人ならまず安心でしょう。

- 囲い込み物件への対処

一社専任で出ている物件(ポータルで「取扱会社:〇〇社(専任)」と記載されているケースなど)に興味が湧いたら、スピーディーに動きつつ慎重さも必要です。まず自分の仲介担当者がいれば、その人に「問い合わせてもらえますか?」と依頼します。そこで「申込が入っていると言われました」等の返答が来た場合でも、すぐ諦めずに様子を見ましょう。前述のAさんのように、その後もし物件情報がサイトに残っているなら、直接元付業者に問い合わせることも検討します。ただし直接交渉すると自分の仲介担当者を外すことになるため、事前に担当者と話し合って決めるのが望ましいです(優秀な担当者なら、自分が外れてもあなたがその物件を買えるよう助言してくれるでしょう)。

- 内見・交渉の主導権を握る

気に入った物件が見つかったら、なるべく早く内見や購入申込に動きます。他にも競合がいる前提で、価格交渉も欲張りすぎず適切なラインで提示する方が得策です。一般媒介物件であれば他の買主候補も現れやすいですし、専任物件でも囲い込みされている間に別の買主が現れる可能性があります。チャンスが来たら逃さずつかむ!積極性がリスク回避につながります。

- 不自然な対応への警戒

仲介会社から「この物件はうちだけで扱ってるから安心ですよ」と妙に囲いたがる発言をされたり、内見日程をやたら先延ばしにされたりした場合は注意しましょう。違和感を覚えたら「本当に申込あるんですか?」「売主さんに直接確認できますか?」など踏み込んで質問しても構いません。それで話をはぐらかすようなら、何らかの不誠実な事情を疑って然るべきです。

- 最悪の場合の通報

買主は売主ほど契約上の権限はありませんが、もし明白に囲い込みで機会を妨げられたと感じたら、消費者として行政に相談・通報することもできます。宅建業法では2025年から囲い込み行為が処分対象になりましたので、「○○という会社が他社客付けを拒否しているようだ」と情報提供すれば、行政指導につながる可能性があります。直接自分の家探しにメリットは無いかもしれませんが、今後同じような被害者を出さないために声を上げるのも一つの行動です。

総じて、買主にできることは「情報感度を高く保ち、積極的に動き、怪しいと感じたら深掘りする」ことです。幸い住宅購入は売却と違って複数の仲介会社を自由に利用できます。最初に頼んだ会社にこだわる必要はなく、最終的に自分にベストな物件が得られる選択肢を取って構いません。信頼できるパートナーを見つけつつも、最後は自分自身が納得できる判断を下せるよう、主体性を持って臨みましょう。

公正な不動産市場を目指すために私たちができること

囲い込み問題の解決は、一朝一夕にはいかないかもしれません。しかし、公正で開かれた不動産市場を実現するために、皆さま方消費者にもできることがあります。最後に、その取り組みについて考えてみましょう。

まず何より、消費者が正しい知識を持つことです。本記事で述べたような囲い込みの実態や対策を多くの人が知れば、悪質な業者ほど立場がなくなります。「売主・買主が無知でいること」が囲い込みを許す温床だったのですから、私たちが賢くなることが最大の防御策です。国土交通省も消費者向けに不動産取引トラブル防止の情報発信を強化しています。今後も最新の制度改正や業界動向にアンテナを張り、自衛の知恵をアップデートしていきましょう。

次に、適切な業者を選び適切に評価することです。囲い込みしない誠実な仲介業者が正当に評価され、ビジネスで成功するような市場環境を作る必要があります。そのために私たちは、不動産会社を選ぶ際に価格や知名度だけでなく、透明性や倫理観といったソフトな面も重視していきましょう。囲い込み体質の会社には依頼しない、そうでない会社を周囲にも推薦する、といった行動が少しずつ業界を変えていきます。インターネットの口コミなどで良い会社・悪い会社の評判が共有されることも、業者にとっては無視できない時代です。消費者の声と選択が業界全体への圧力となり、健全化を後押しします。

また、問題があれば声を上げることも重要です。囲い込みに遭ったら泣き寝入りせず、前述のように行政の相談窓口や業界団体に報告しましょう。2025年の法改正で、虚偽のレインズ登録など囲い込み行為には是正指示や業務停止処分、場合によっては免許取消しといった厳しい罰則も科される見込みです。実効性を持たせるには、違反を見逃さず摘発する目が必要です。国交省も「違反事業者名の公表」など社会的制裁も検討しています。私たちが情報提供することで、悪質業者にペナルティが課されれば、業界のコンプライアンス意識は高まっていくでしょう。

以上、囲い込み問題の実態と対処法、そして健全な市場づくりへの提言を述べました。売主の方も、買主の方も、ぜひ本記事の内容を参考にしていただき、安全・安心な不動産取引を実現してください。大切なマイホーム・資産の売買が、透明で公正な形で行われることを心より願っています。

【まとめ】囲い込みについて

不動産売買仲介において、囲い込みとは売主・買主の双方に不利益をもたらす深刻な問題です。仲介業者が自社利益のため、物件情報を他社に流さず両手取引を狙うことで、公正な取引機会が妨げられています。2025年4月以降、囲い込みは国土交通省の通達により明確に行政処分の対象となりました。

この記事では、囲い込みの定義と背景、仲介の仕組み(片手取引・両手取引の違い)、具体的な手口や事例、そしてレインズを活用したチェック方法や信頼できる業者選びのポイントまで、不動産のプロ視点で徹底解説しています。

特に、囲い込みが発生する構造的要因を明らかにし、売主には媒介契約の種類を正しく選ぶ重要性、買主には情報の偏りを避けるための行動力と確認力が求められることを強調しました。

本記事を通じて、不動産売買仲介における囲い込みのリスクを正しく認識し、具体例と対処法を理解したうえで、片手取引・両手取引の違いを踏まえた適切な業者選定ができるようになることを目的としています。

特に重要なポイント

- 囲い込みは2025年4月から処分対象となった不正行為

- 両手取引は利益相反の温床となりやすく注意が必要

- レインズの登録証明書とステータス確認で囲い込みを見抜ける

- 売主は媒介契約の種類に注意し、チェック体制を整える

- 買主は囲い込みにより機会損失が起こる可能性があるため、複数の情報源を持つべき

- 信頼できる仲介業者の選定が最も重要な囲い込み防止策

松屋不動産販売株式会社 代表取締役:佐伯 慶智からの提案

不動産売買仲介における囲い込みの実態とその具体的な対処法について、ここまで丁寧にお読みいただき、心より御礼申し上げます。この記事が、読者の皆さまの不動産取引に対する理解を深め、安心・安全な取引への第一歩となれば幸いです。

松屋不動産販売株式会社では、愛知県全域および静岡県西部エリアにおいて、地域に密着した営業体制を整えております。私たちは、不動産売買における透明性と信頼性を最も重要視し、売主様・買主様の双方にとって不利益となるような囲い込み行為を一切排除しております。お客様一人ひとりの大切な資産を扱う責任を自覚し、法令遵守はもちろん、公正な市場競争の中で最適なご提案を行うことをお約束いたします。

購入をご検討の方へ:非公開物件へのアクセス

不動産購入をご検討の方は、ぜひ当社の会員登録をご利用ください。会員登録を行うことで、非公開物件や最新の市場情報にアクセスが可能です。現在、会員限定で約1000件以上の非公開物件情報をご提供しており、日々新しい情報が追加されています。さらに、ご来店いただければ、経験豊富なスタッフが直接お話を伺い、お客様のご要望に合った最適な物件をご提案いたします。

- 会員登録でできること

非公開物件の閲覧

最新の市場動向に基づく優良物件情報の受け取り

- 次のステップ:来店予約

来店予約をしていただくことで、より詳細なアドバイスと物件選びのサポートが受けられます。

売却をお考えの方へ:簡単査定と戦略的サポート

不動産売却をお考えの方には、簡単で迅速な査定ツールをご用意しております。かんたん自動査定を利用して、お手軽に売却価格を確認いただけます。また、詳細なご相談を希望される場合は、売却査定相談をご利用ください。当社では、最新の市場動向と実績に基づき、適切な査定と戦略的なサポートを提供し、最良の条件での売却をお手伝いいたします。

売却相談の流れ

松屋不動産販売の安心と信頼

私たち松屋不動産販売株式会社は、お客様の安心と満足を第一に考えたサービスを提供しております。たとえば、当社が行った調査では、90%以上のお客様が「初めての不動産取引でも安心して進められた」と高い評価を寄せてくださいました。また、地域密着型の取り組みを重視し、愛知県と静岡県西部における信頼されるパートナーとしての地位を築いております。

実績

- 過去5年間で累計1500件以上の成功事例

- 地域密着型のきめ細やかなサービス

不動産取引の第一歩を、ぜひ私たちと一緒に踏み出してください。皆さまのお問い合わせを心よりお待ちしております。

代表取締役 佐伯 慶智