タグ

法律地震災害

投稿日:2025/01/23

建築基準法と耐震基準をゼロから学ぶ!中古住宅購入前に知るべき情報

建築基準法・旧耐震基準・新耐震基準を知っていますか?これらは中古住宅(中古戸建、中古マンション)を購入する際に、必ずチェックしておきたい重要な基準です。本記事では、これらの基準を初心者の方でも簡単に理解できるよう、ゼロから丁寧に解説します。特に、旧耐震基準と新耐震基準の違いを明確にし、購入前に知っておくべき注意点や耐震診断の重要性についても詳しく紹介。安全で後悔しない物件選びを実現するための具体的なポイントを押さえた内容となっています。これを読めば、建物のリスクを見抜き、安心して住まいを選べる知識が身に付きます。まずは、基礎知識からスタートしていきましょう!

建築基準法とは?地震大国日本に欠かせない法律の役割を解説

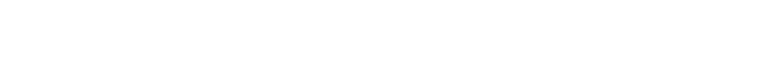

建築基準法は、日本における建築物の安全性や快適性を確保するために不可欠な法律です。地震大国である日本では、地震や火災、台風などの災害リスクを低減するために、この法律が重要な役割を果たしています。例えば、1995年の阪神淡路大震災では多くの建物が倒壊し、建築基準法の耐震基準が再評価されました。1950年に制定されて以来、建築基準法はこうした災害の教訓を反映し、被害を最小限に抑えるために何度も改正されてきました。

引用元:国土交通省近畿地方整備局 第1章 死者を減らすためにより一部抜粋

※阪神淡路大震災では建物の倒壊により多くの方が下敷きとなり圧死する事となりました。死亡原因として最も多い「圧死」を減らすには、家屋の耐震性強化と家具転倒防止に取り組むことが重要であると、木造住宅の耐震基準が2000年に改正されています。

特に耐震基準の強化は、日本の災害対策の中核です。例えば、1978年の宮城県沖地震をきっかけに、耐震基準が大幅に見直され、1981年(昭和56年)には新しい耐震基準が施行されました。このような基準の進化は、多くの命を守るための重要な措置です。

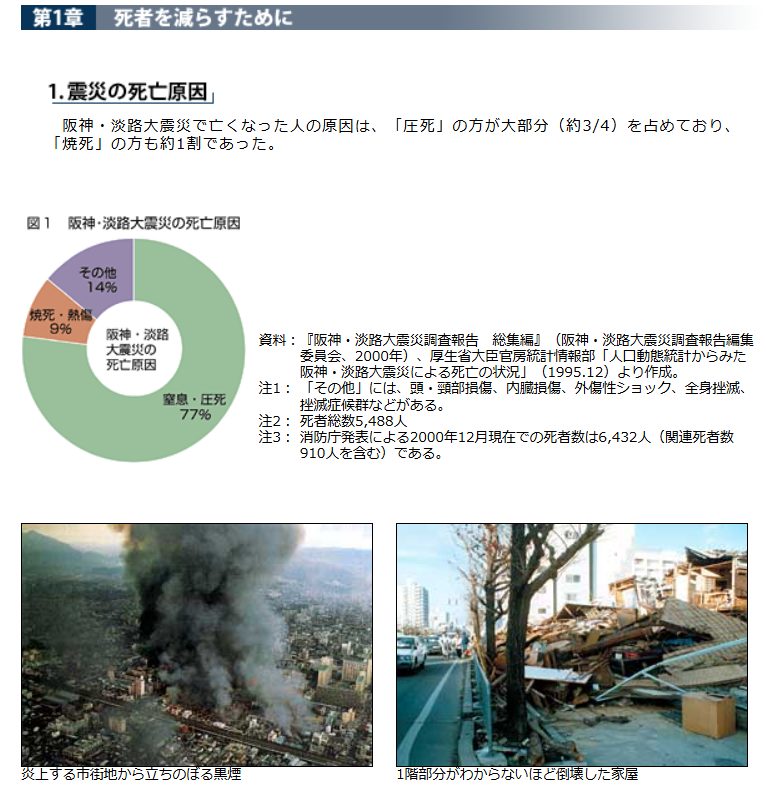

この法律は、不動産購入やリフォーム時にも確認が必要であり、建物の安全性や資産価値を大きく左右します。次に、建築基準法の基本概要と、日本が耐震基準に厳しい理由について詳しく解説します。

引用元:国土交通省 2025年4月から木造戸建ての大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります。

関連記事:木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について 【令和7年1月14日時点】

※4号特例の縮小については、とても重要なので、別の記事でしっかりと解説します。

建築基準法の基本概要

建築基準法は、1950年に制定された日本の建築に関する基本的な法律であり、建物の安全性や衛生性、さらには住環境の質を確保するための基準を定めています。この法律は、日本におけるすべての建築物に適用されており、地震や火災、風害などの災害から人々の生命や財産を守ることを目的としています。

特に重要なのが耐震基準です。この基準は、建物が地震の揺れに耐える構造を持つように設計されるための最低条件を示しています。耐震基準はこれまで複数回にわたって改正され、1971年の旧耐震基準では震度5程度に耐えることが求められましたが、1978年の宮城県沖地震で多くの倒壊被害が発生したことを教訓に見直されました。そして、1981年には震度6強から7程度の大地震にも耐えられる新耐震基準が施行され、以降の建物設計に大きな進化をもたらしました。

建築基準法には、以下のような主要な規定が含まれています

- 耐震性

震度6強から7程度の地震に耐えられる構造が求められる。

- 防火性

火災が発生した際に被害を最小限に抑える設計。

- 換気・採光

住環境を快適に保つための基準。

- 建物の用途制限

エリアごとに建てられる建物の種類や高さを制限。

このように、建築基準法は建物の設計・建築から安全性・快適性の確保までを包括的に規制する法律として、不動産購入や建築時には必ず確認すべき重要な指針です。

※兵庫県南部地震直後の神戸市東灘区深江本町周辺

住宅には以下の2つの性能が求められています。(耐震・耐積雪・耐風において)

損傷防止

数十年に一回は起こりうる(すなわち、一般的な耐用年数の住宅では1度は遭遇する可能性が高い)大きさの力に対しては、大規模な工事が伴う修復を要するほどの著しい損傷が生じないこと

倒壊等防止

数百年に一回は起こりうる(すなわち、一般的な耐用年数の住宅では遭遇する可能性は低い)大きさの力に対しては、損傷は受けても、人命が損なわれるような壊れ方をしないこと

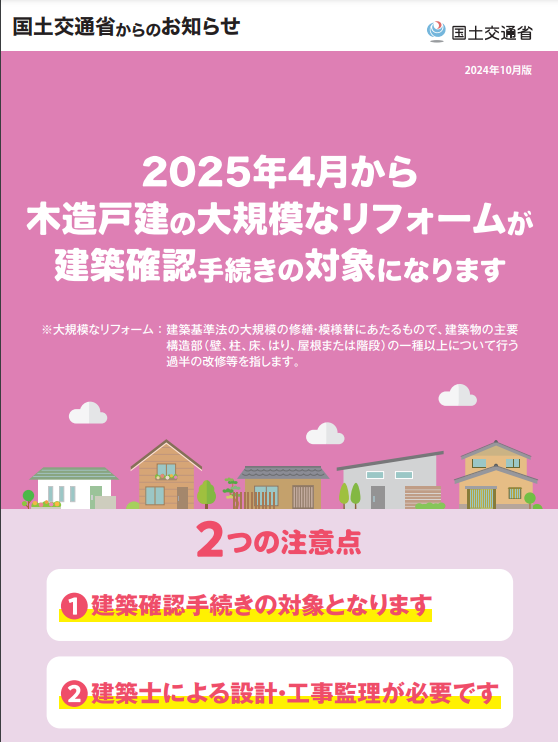

日本が耐震基準に厳しい理由

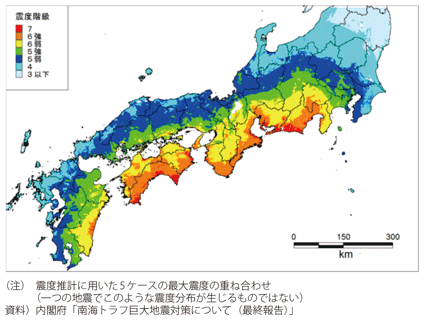

日本が耐震基準に特に厳しい理由は、その地理的特性にあります。日本列島は、ユーラシアプレート、北アメリカプレート、太平洋プレート、フィリピン海プレートの4つのプレートが交わる場所に位置し、世界でも有数の地震多発地域です。

引用元:国土交通省中部地方整備局 日本で地震が多いわけは?より一部抜粋

例えば、東北地方太平洋沖地震のように、プレート間の沈み込み帯で発生する巨大地震は日本全土に大きな被害を与える可能性があります。このため、建物の倒壊や損壊による人的被害を最小限に抑える必要があり、建築基準法の耐震基準はその中核を成しています。

例えば、1995年の阪神淡路大震災では、旧耐震基準で建てられた多くの建物が倒壊し、6,400人以上が犠牲になるなど、甚大な被害が発生しました。この災害は、日本の建築業界に大きな教訓を残し、耐震基準の重要性が再認識される契機となりました。その結果、耐震設計のさらなる厳格化が求められ、特に2000年の改正では木造住宅に対する基準が強化され、基礎部分の耐震性や構造計算の精度向上が図られました。

また、日本では以下のような取り組みが進められています

- 耐震診断の普及

旧耐震基準で建てられた建物を対象に耐震性を評価し、補強の必要性を判断。

- 地震保険の推奨

建物の損害を経済的に補う保険制度の普及。

- 防災意識の啓発

自治体や国による地震への備えに関する情報発信。

これらの取り組みを支えるのが、建築基準法の存在です。特に、不動産購入時には、購入対象の建物がどの耐震基準に適合しているかを確認することが、安全で安心な住まい選びにつながります。

建築基準法は、地震や災害から命を守るために必要不可欠な法律です。不動産の購入を検討する際は、この法律を理解し、耐震基準がどのように建物の安全性に影響を与えるのかを把握することが重要です。また、購入前には耐震診断を依頼し、必要に応じて耐震補強を検討することが、安全で安心な住まいを選ぶための具体的な行動となります。

旧耐震基準の特徴:1971年以前の基準で設計された建物とは?

日本の建築において、1971年以前に設計された建物は「旧耐震基準」に基づいています。この基準は、現在の耐震基準と比較すると地震に対する安全性が限定的であり、大規模地震に耐える設計ではありませんでした。本章では、旧耐震基準がどのように生まれたのか、その背景と具体的な特徴について解説し、また、旧基準建物の耐震性能がどのような限界を持っているのかを詳しく見ていきます。

旧耐震基準が生まれた背景

旧耐震基準が制定された背景には、当時の日本の地震観測データや建築技術の限界が関係しています。この基準が制定されたのは1950年の建築基準法の施行時で、震度5程度の地震に耐えられる設計が求められました。当時の地震観測では、大正関東地震(1923年)の被害が基準設計の参考とされましたが、揺れのメカニズムや構造物への影響に関する科学的知見は限られていました。

また、建築技術も現代と比べて以下の点で発展途上にありました

- 材料の強度

木造建築物の接合部が弱く、耐震性不足の一因とされました。

- 設計手法の簡素化

建物の重量や重心位置を基にした簡易的な構造計算が主流であり、地震の動的な影響を詳細に考慮していませんでした。

- 建物の形状や材料のバリエーション

鉄筋コンクリート造の建物も、補強が不十分で、地震動に対する耐性が低いと指摘されていました。

これらの背景により、旧耐震基準の建物は震度6強や7のような大地震に対応できない場合が多く、地震発生時には損傷や倒壊のリスクが高まります。

※阪神淡路大震災直後の神戸市

耐震性能の限界と問題点

旧耐震基準に基づいて建設された建物は、震度5程度までの地震には耐えられる設計となっていましたが、それ以上の揺れには対応できない場合が多く、大地震では深刻な被害を受けるリスクがあります。

具体的な限界と問題点

1.耐震設計の不十分さ

- 地震力を詳細に考慮した設計が行われておらず、柱や梁などの構造部材が揺れに対して脆弱です。

2.建物の経年劣化

- 旧耐震基準の建物は築年数が50年以上になる場合が多く、基礎部分や接合部の劣化により、地震への耐性がさらに低下しています。

3.大規模地震での倒壊リスク

- 1995年の阪神淡路大震災では、旧耐震基準の建物が多数倒壊し、全体の約9割が損傷を受けたとされています。また、木造住宅を中心に被害が集中し、特に基礎部分の弱さが倒壊の主要因とされました。この大震災では、6,400人以上の犠牲者と約10兆円の経済的被害が発生しました。

4.動的な地震力の影響

- 旧耐震基準では動的な地震力を考慮していないため、地震の際に生じる周期的な揺れが建物に与える力を吸収できない設計となっています。この影響を考慮しない場合、建物は共振によって揺れが増幅し、損壊リスクが大幅に高まる可能性があります。

5.耐震補強の必要性

- 旧基準建物の多くは、耐震診断を行い、必要に応じて補強工事を施すことが推奨されています。

改善の道:耐震補強とリフォーム

旧耐震基準の建物には、地震に対する限界やリスクがある一方で、耐震補強やリフォームを通じて安全性を向上させることが可能です。自治体や国も耐震補強に対する補助金制度を提供しており、こうした制度を活用することで費用負担を軽減することができます。

浜松市:耐震補強計画の策定・耐震改修工事 木造住宅耐震補強助成事業

豊川市:木造住宅耐震改修費補助金

知立市:住宅耐震 1.民間木造住宅無料耐震診断(木造住宅診断)

※各自治体で無料耐震診断や耐震補強助成事業を行っています。詳しくは各自治体のホームページから確認する事ができます。また、各自治体の事業には予算がありますので、年度予算に到達次第終了となります。

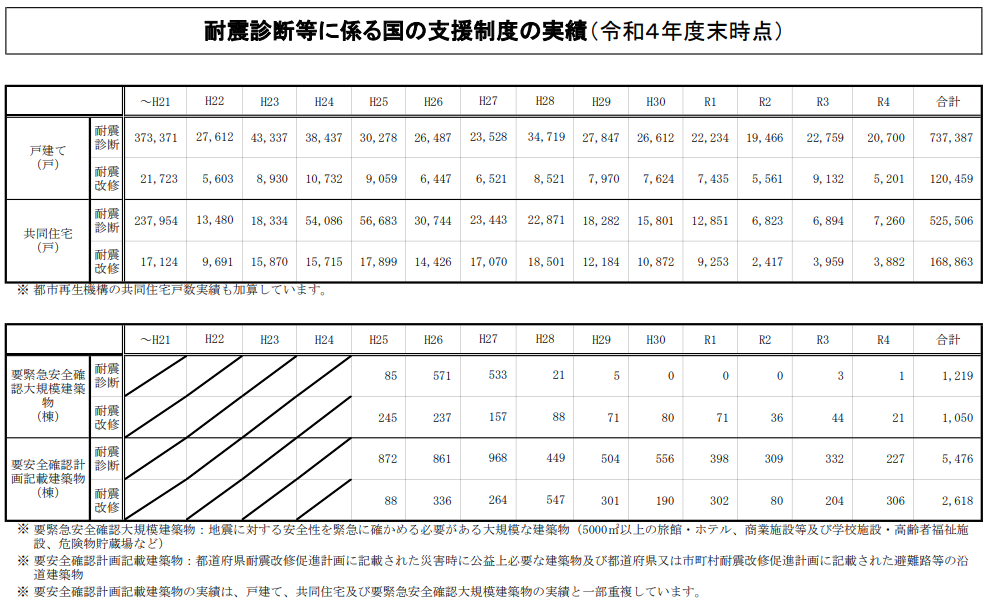

引用元:国土交通省 住宅・建築物の耐震化についてより一部抜粋

※国土交通省では、「令和12年までに耐震性が不十分な住宅、令和7年までに耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物をおおむね解消する」ことを目標として掲げ、所有者による耐震化を支援しています。

新耐震基準の導入:1981年改正がもたらした革新とは?

1981年に改正された建築基準法によって導入された「新耐震基準」は、日本の建築設計における大きな革新の一つです。この改正の背景には、1978年の宮城県沖地震での甚大な被害があります。この地震では多くの建物が倒壊し、旧耐震基準の限界が露呈しました。この教訓を踏まえ、建物の安全性を飛躍的に向上させるための新しい基準が策定されました。

本章では、新耐震基準の概要と特徴、さらに地震力計算の進化が建物の安全性向上にどのように寄与したかを詳しく解説します。

新耐震基準の概要と特徴

新耐震基準は、1981年6月1日に施行され、それ以前の旧耐震基準とは設計思想が大きく異なります。この基準では、「震度6強から7程度の大地震に耐えられること」を目標とした設計が求められました。

主な特徴

1.動的な地震力の考慮

- 建物に加わる地震力を詳細に計算し、揺れの動的な影響を考慮した設計が導入されました。具体的には、建物の固有振動数や地盤条件を基に、地震動が建物全体にどのように影響を与えるかを数値的に評価する手法が取り入れられました。このアプローチにより、設計段階で建物の弱点を特定し、必要な補強や設計の最適化が可能となりました。

2.構造全体の耐震性強化

- 柱や梁などの主要構造部材だけでなく、建物全体のバランスや安定性を重視した設計が求められるようになりました。

3.塑性変形の許容

- 建物が一部損傷を受けても倒壊しないよう、揺れを吸収する「塑性変形」を許容する設計が導入されました。

4.基礎構造の強化

- 建物の土台部分である基礎構造に対する要求が厳格化され、地盤と建物を一体化させる設計が推奨されました。

具体的な変更点

- 構造計算の精密化

建物に働く地震力を計算するための数式がより精密になり、建築計画において計算結果を適用することが義務付けられました。具体的には、「地震荷重」や「応答スペクトル法」を用いた計算が導入されました。これにより、建物の固有振動数を考慮して揺れに対する応答を評価し、設計段階で建物の耐震性能を最適化することが可能となりました。

- 建物の剛性と柔軟性のバランス

建物全体の剛性(固さ)と柔軟性のバランスを保つことで、大きな揺れでも建物が損傷を最小限に抑えられるよう設計されました。

これにより、新耐震基準は従来の基準よりも大規模地震に対応した安全性を大幅に向上させました。

地震力計算の進化と安全性の向上

新耐震基準では、地震力計算が劇的に進化しました。この計算は、地震発生時に建物に作用する揺れの力を評価するものであり、建物設計の中核を成します。

地震力計算の進化

1.応答スペクトル法の採用

地震の揺れを周波数ごとに分解し、建物の特性に応じた地震力を計算する「応答スペクトル法」が導入されました。この手法では、地震波の周波数成分ごとのエネルギーを分析し、それぞれの周波数に対する建物の応答を計算します。これにより、建物が最も影響を受けやすい振動数帯域を特定し、その部分を重点的に補強する設計が可能になりました。

2.動的解析の適用

コンピュータ技術の進化により、建物の揺れ方をシミュレーションできる「動的解析」が可能となり、より現実に近い計算が行えるようになりました。

3.安全係数の向上

建物にかかる地震力に対して、設計上余裕を持たせるための「安全係数」が見直され、より高い安全性が確保されました。

安全性向上への影響

新耐震基準に基づいて建設された建物は、1995年の阪神淡路大震災や2011年の東日本大震災においても倒壊を免れるケースが多く見られました。例えば、阪神淡路大震災では新耐震基準で建設された建物の約90%が構造的損傷を回避し、住民の安全を確保する役割を果たしました。一方、旧耐震基準で建てられた建物は多くが倒壊しており、この違いが新基準の有効性を如実に示しています。これにより、新耐震基準が建物の安全性向上に大きく寄与していることが実証されています。

さらに、以下の点が安全性向上に貢献しています

- 建物の連続性確保

柱、梁、壁を一体化することで、揺れに強い構造が実現されました。

- 建材の品質向上

使用する建材の強度や品質が向上し、地震に対する耐久性がさらに強化されました。

新耐震基準は、地震大国である日本において建物の安全性を大きく向上させた画期的な改正でした。

旧耐震基準 vs 新耐震基準:設計思想と具体的な違いを徹底比較

日本における耐震基準は、1978年の宮城県沖地震や1995年の阪神淡路大震災といった大規模地震を契機に、大きく進化してきました。特に1981年の新耐震基準への改正は、建物の安全性に革命をもたらしました。この基準の導入後、1995年の阪神淡路大震災では新耐震基準に基づいて建設された建物の多くが倒壊を免れた一方、旧耐震基準の建物の多くが甚大な被害を受けたことが報告されています。これにより、新基準の有効性が明確に示されました。本章では、旧耐震基準と新耐震基準の設計思想の違いを比較し、その具体的な違いを構造計算や耐震性能の観点から詳しく解説します。

構造計算の変化

耐震基準の進化において、最も大きな変化が見られるのは構造計算の方法です。旧耐震基準では、建物に加わる地震力を簡易的に計算していたのに対し、新耐震基準では動的な地震力を考慮した精密な計算が導入されました。

旧耐震基準の構造計算

旧耐震基準では、以下の特徴がありました:

例えば、1978年の宮城県沖地震では、旧耐震基準で設計された多くの建物が倒壊しました。この地震では特に柱と梁の接合部が脆弱だったため、建物全体が耐えきれず崩壊するケースが目立ちました。また、同様に設計された一部の公共施設や集合住宅でも耐震性不足が原因で甚大な被害が発生しています。

- 静的な計算手法

建物の重量を基にした静的な計算が主流で、地震動の動的な影響は十分に考慮されていませんでした。

- 震度5を想定

中規模地震(震度5程度)を基準とし、それ以上の揺れに対する設計が行われていませんでした。

- 簡易な設計アプローチ

計算式がシンプルで、設計の精度が限定的でした。

新耐震基準の構造計算

新耐震基準では、以下の改善が施されています:

これらの改善は、1978年の宮城県沖地震をきっかけに議論が始まりました。この地震では、旧耐震基準で設計された建物の多くが倒壊し、特に柱と梁の接合部が原因となるケースが多数報告されました。その後の研究や分析を通じて、建物全体の剛性と柔軟性を最適化する設計の必要性が認識され、新基準に反映されました。

- 応答スペクトル法の採用

地震動の周波数成分を分析し、建物の固有振動数に基づいた動的な計算が行われるようになりました。

- 震度6強から7を想定

大規模地震にも対応可能な設計が求められるようになりました。

- 設計精度の向上

コンピュータ技術を活用した動的解析により、建物の耐震性能を精密に評価することが可能になりました。

このような構造計算の進化により、新耐震基準に基づいて建設された建物は、地震に対する耐久性が大幅に向上しています。

※1995年の兵庫県南部地震で1階部分が大きく毀損した鉄筋コンクリート造の建物

耐震性能の実際の差を数値で解説

旧耐震基準と新耐震基準では、耐震性能において具体的な数値の違いが見られます。例えば、1995年の阪神淡路大震災では、新耐震基準で建設された建物の多くが倒壊を免れ、住民の安全を確保しました。一方、旧耐震基準で建てられた建物では倒壊率が大幅に高く、多くの犠牲者を出す原因となりました。これらの差を理解することで、新耐震基準の重要性がより明確になります。

耐震性能の比較

1.設計の揺れの想定

- 旧耐震基準

震度5程度の地震で倒壊しないことを目標としていました。

- 新耐震基準

震度6強から7の地震に耐えられる構造が求められます。

2.建物の変形許容量

- 旧基準

塑性変形が考慮されておらず、揺れにより脆性的に破壊するケースが多い。

- 新基準

塑性変形を許容し、建物が揺れに耐えてエネルギーを吸収できる設計。

3.地震力の設定値

- 旧基準

地震力の設定値が建物重量の10%程度。

- 新基準

地震力の設定値が建物重量の20%程度に引き上げられ、揺れに対する強化が図られました。

旧基準建物のリスクと新基準建物の強み

旧耐震基準に基づいて建てられた建物には、以下のリスクがあります:

- 倒壊リスク

震度6以上の地震では倒壊する可能性が高い。

- 耐震補強の必要性

旧基準建物は耐震診断と補強工事が推奨されます。

- 資産価値の低下

耐震性能の低さが資産価値に影響を与える場合があります。

一方、新耐震基準の建物には次のような強みがあります:

- 安全性の向上

震度6強から7の地震でも倒壊を防ぐ構造。

- 長期的な資産価値の維持

安全性が高いため、資産価値の維持が期待されます。

- 安心感

災害時に住民が安心して避難できる空間を提供します。

旧耐震基準と新耐震基準の違いは、単なる設計手法の違いではなく、人命や財産を守るための根本的な進化を示しています。この進化を踏まえ、旧耐震基準の建物に住んでいる方や購入を検討している方には、耐震診断を実施し、必要に応じて耐震補強を行うことを強くお勧めします。

耐震診断では、専門家が建物の構造や基礎部分を詳細に調査し、耐震性を評価します。費用は建物の規模や構造によりますが、一般的には数十万円程度が目安です。必要に応じた補強工事には、壁や柱の補強、基礎部分の改修などが含まれ、数十万から数百万円の費用がかかる場合があります。ただし、自治体によっては補助金や助成金が利用できる場合もあり、これを活用することで費用負担を軽減できます。

これにより、災害時の安全性を高めると同時に、資産価値の維持にもつながります。

|

項目 |

旧耐震基準 |

新耐震基準 |

|

施行時期 |

1950年~1981年5月31日 |

1981年6月1日~ |

|

耐震性能 |

震度5強程度の中規模地震に耐える |

震度6強~7程度の大規模地震に耐える |

|

設計目標 |

建物の倒壊を防ぐ |

建物が倒壊せず、人命を守る |

|

構造上の特徴 |

耐力壁中心 |

耐力壁+バランスの良い設計 |

|

補強の必要性 |

耐震補強が推奨される |

耐震性能が高い |

中古住宅購入時に注意すべき耐震基準のチェックポイント

中古住宅を購入する際には、耐震基準が建物の安全性を左右する重要なポイントとなります。特に、旧耐震基準で建てられた物件は震度5程度の地震を想定しており、新耐震基準が震度6強から7の地震に耐える設計である点が大きな違いです。このような違いを理解し、適切な判断を下すことが求められます。本章では、中古住宅購入時に注意すべき耐震基準のチェックポイントを詳しく解説します。

中古戸建と中古マンションの耐震診断の重要性

中古住宅の購入を検討する際、戸建住宅とマンションでは耐震診断の方法や重要性が異なります。それぞれの特徴を理解し、適切な対応を取ることが必要です。

中古戸建住宅の耐震診断

戸建住宅はマンションと異なり、各住宅の耐震性が個別に左右されるため、特に注目されるポイントです。これは、建物の構造や基礎部分が直接的に安全性に影響を与えるためです。

- 築年数の確認

築年数が1981年以前であれば、旧耐震基準で設計された可能性が高いため、耐震診断を受けることが推奨されます。

- 基礎や構造部分の状態

基礎部分のひび割れや柱の劣化は、耐震性に直接影響を及ぼします。専門家による調査を依頼しましょう。

- 補強工事の可能性

必要に応じて耐震補強工事を検討します。壁の補強や金具の追加が一般的な対策です。

中古マンションの耐震診断

マンションの耐震診断では、特に共用部分と住戸部分の両方について確認が必要です。戸建住宅とは異なり、マンションでは建物全体の構造が安全性に直結するため、管理組合との連携が重要です。

- 共用部分の耐震性

マンションの場合、耐震性は共用部分の構造が大きく影響します。管理組合に耐震診断結果を確認することが重要です。特に柱や梁、基礎部分の耐震性について詳細な説明を求めると良いでしょう。

- 修繕計画の確認

耐震補強の計画があるかどうかを管理組合に問い合わせましょう。修繕計画書には過去に実施された補強工事の履歴や、今後の補強予定が記載されています。

- 構造形式の確認

鉄筋コンクリート造や鉄骨造など、構造形式によって耐震性が異なります。特に築年数が古いマンションでは、構造形式が現在の基準に適合しているかを確認しましょう。

- 追加調査の検討

必要に応じて、建築士や耐震診断の専門家に依頼して追加調査を行うことを検討します。

マンションの耐震性を評価する際には、これらのポイントを踏まえて慎重に調査を進めることが、安全で安心な住まい選びにつながります。

旧基準物件のリスクと補強の選択肢

旧耐震基準で建設された物件には、いくつかのリスクがあります。一方で、耐震補強を施すことでリスクを軽減し、安全性を向上させることも可能です。

旧基準物件のリスク

1.倒壊のリスク

- 震度6強以上の地震で倒壊する可能性が高い。

- 特に木造住宅や鉄筋コンクリート造の建物で耐震性が不足しているケースが多い。

2.修繕費用の負担

- 耐震補強工事には多額の費用がかかる場合があります。補強工事の費用は、壁の補強で50万円から100万円程度、基礎部分の改修では数百万円に及ぶことがあります。

- ただし、自治体によっては助成金や補助金が利用可能です。例えば、ある自治体では耐震診断にかかる費用の約50%を補助し、耐震補強工事には最大100万円の助成を提供しています。

3.資産価値の低下

- 耐震性の低さが理由で、売却時の価格が下がることがあります。

補強の選択肢

1.壁の補強

- 耐震壁の追加や補強材の設置によって、建物の横揺れに対する耐性を向上させます。

2.基礎の改修

- 基礎部分を補強することで、建物全体の耐震性を向上させます。特に、基礎のひび割れや劣化を修繕することで、大地震への耐性を高めることが可能です。

3.金具やボルトの追加

- 柱と梁の接合部分に金具やボルトを追加し、構造的な安定性を強化します。

購入前に確認すべき耐震関連の書類や情報

中古住宅を購入する際には、以下の書類や情報を事前に確認することが重要です

1.建築確認申請書

- 建物が建築基準法に適合しているかを確認するための基本的な書類です。

2.耐震診断書

- 専門家による耐震診断結果が記載された書類を確認します。診断内容には、建物の現状や必要な補強工事の詳細が含まれます。

3.修繕履歴

- 過去の修繕履歴を確認し、耐震補強が行われたかを調べます。特に、基礎部分や構造部材の補強履歴があるかを確認しましょう。

4.管理規約・管理組合総会の議事録(マンションの場合)

- 管理組合が耐震補強を計画しているかどうかを確認します。また、補強工事の費用負担や住民の合意形成に関する情報も把握しましょう。

5.自治体の耐震補強助成制度

- 補助金や助成金を受けられる条件や申請方法について確認します。多くの自治体で、耐震診断や補強工事に関する助成制度が提供されています。

- 中古住宅の購入時にこれらのポイントを押さえることで、安全性と資産価値を確保し、安心して住むことができる住まい選びを実現できます。

耐震基準の境界線は「建築確認済証」にあり!

建物を探す時、多くの方が「竣工日」や「築年月」を気にしますよね。どちらも建物が完成した日を指す言葉ですが、実は耐震基準を考える上で重要なのは『建築確認済証の発行日』なんです。

建築確認済証とは、建物の建築前に役所に提出する「建築確認申請」が受理された証。建物の設計図書と共に提出することで、法令に適合した建物かどうかがチェックされます。

この建築確認済証の発行日が、新耐震基準と旧耐震基準を分ける境界線。昭和56年6月1日以降 に発行されたものであれば新耐震基準、それ以前であれば旧耐震基準の建物ということになります。

つまり、たとえ昭和56年6月1日以降に完成した建物でも、建築確認済証の発行日がそれ以前であれば旧耐震基準に該当してしまう可能性があるのです。

耐震性についてしっかりと確認したい場合は、竣工日や築年月だけでなく、建築確認済証の発行日もしっかりとチェックするようにしましょう。

耐震補強工事のコストと効果:費用対効果をどう考えるべきか?

耐震補強工事は、大地震から建物や住人の安全を守るために重要な対策です。一方で、補強工事を実施しなかった場合、震度6強以上の地震により建物が倒壊し、人命や財産に重大な被害をもたらすリスクが高まります。特に、旧耐震基準で建てられた建物では、柱や梁が破壊されるケースが多く報告されており、これが災害時の犠牲者増加の一因となっています。しかし、そのコストは決して安くなく、どの程度の効果が期待できるのかを理解することが重要です。本章では、耐震補強工事の一般的な費用、補強による安全性向上の事例、助成金や補助金の活用方法について詳しく解説します。

耐震補強にかかる一般的な費用

耐震補強工事にかかる費用は、建物の規模や構造、必要な補強内容によって大きく異なります。ただし、段階的な工事を実施することで費用を抑える工夫も可能です。例えば、まず基礎部分や柱の補強といった優先度の高い部分から着手し、その後に外壁や屋根の軽量化を計画的に進めることで、一度に大きな出費を避けることができます。また、複数の業者から見積もりを取ることで、適切な価格帯で工事を実施することが可能です。以下に一般的な費用の目安を示します:

戸建住宅の場合

- 壁の補強:50万〜150万円

- 基礎部分の補強:100万〜300万円

- 屋根の軽量化:50万〜200万円

- 全体的な耐震補強工事:200万〜500万円

マンションの場合

- 共用部分の補強(柱や梁の補強):500万〜数千万円(住戸ごとに分担)

- 外壁の補強:300万〜1000万円

費用は、建物の築年数や劣化状況によっても変動します。また、補強計画の規模が大きくなるほど費用も増加します。

補強工事の見積もり

耐震補強工事の費用を正確に把握するためには、信頼できる業者から見積もりを取ることが重要です。複数の業者から見積もりを比較し、費用だけでなく工事内容や実績も確認しましょう。また、費用を抑えるための交渉や補助金の活用も検討するべきポイントです。

補強による安全性向上の事例

耐震補強工事を実施することで、建物の安全性が飛躍的に向上するケースが多くあります。一方で、補強工事を行わなかった場合、震度6強以上の地震で柱や梁の破損、外壁の崩落などが発生し、倒壊のリスクが著しく高まる事例も少なくありません。例えば、過去の地震では旧耐震基準の建物が多く倒壊し、多数の被害を生む原因となったことが報告されています。以下に具体的な事例を紹介します:

事例1:戸建住宅の補強

築40年の木造住宅では、柱と梁の接合部に補強金具を追加し、室内の壁面に構造用合板を必要枚数追加しました。この工事により、震度6強・震度7の地震にも耐えられる耐震性能を実現しました。工事費用は約200万円で、地震保険の割引を受けることもできました。

事例2:マンションの補強

築30年のマンションでは、共用部分の柱や梁の補強工事を実施しました。住民の合意を得て、総額3000万円の工事を行い、震度7の地震にも耐えられる安全性を確保しました。この工事により、資産価値も向上しました。

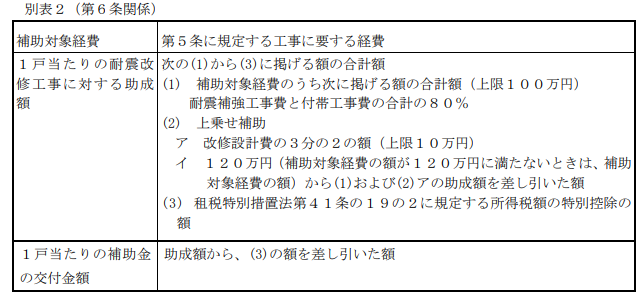

助成金や補助金の活用方法

耐震補強工事は高額になるため、助成金や補助金の活用が有効です。これらを利用するにはいくつかの条件を満たす必要があります。例えば、多くの自治体では、1981年以前の旧耐震基準で建設された建物が対象とされる場合が多いです。また、耐震診断の結果を提出し、診断書が補助対象として認められる必要があります。申請には工事計画書や見積書も必要となるため、事前に準備を整えることが重要です。以下に一般的な助成金の利用方法を紹介します:

1.自治体の耐震改修助成制度

- 多くの自治体で、耐震診断や耐震補強工事に対する助成制度が用意されています。

- 助成額は自治体によって異なりますが、工事費用の80%程度(上限あり)が補助される場合があります。

2.国の補助金制度

- 国交省や地方自治体が連携して行う補助金制度があります。

- 条件を満たす場合、数十万円から100万円以上の補助が受けられることがあります。

3.住宅ローン控除の活用

- 耐震補強工事を行った場合、住宅ローン控除の対象となるケースがあります。

4.地震保険の割引

- 耐震補強工事後に地震保険の割引を受けることが可能です。最大で50%の保険料割引が適用される場合があります。

引用元:豊川市 豊川市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱より一部抜粋

※必ず各自治体の補助金交付要件を確認してください。

住宅ローン控除についてはコチラ⇒2024-2025年住宅ローン減税の全貌を解説:控除額、適用条件、手続き方法

助成金の申請手続き

助成金を受け取るためには、事前に申請が必要です。多くの自治体では、耐震診断を受けた後に申請書類を提出する必要があります。申請のタイミングとしては、診断結果をもとに具体的な補強工事計画が決定した時点が理想的です。また、助成金が適用される工事の種類としては、壁や基礎の補強、柱や梁の改修など、建物の安全性向上に直結する工事が主に対象となります。申請手続きには、耐震診断の結果や工事計画書が必要となるため、早めの準備を心がけましょう。また、自治体の窓口や専門業者に相談することで、スムーズな申請が可能です。

耐震補強工事は、コストがかかる一方で、安全性の向上や資産価値の維持に大きく寄与します。助成金や補助金を活用し、費用対効果を十分に考慮した上で計画を進めることが重要です。

建築基準法の未来:地震や災害リスクにどう対応すべきか?

地震大国である日本において、建築基準法は人命や財産を守るための重要な法律として進化を続けています。例えば、1981年に施行された新耐震基準は、1978年の宮城県沖地震の被害を受けて改正されたもので、震度6強以上の大地震に耐える構造が求められるようになりました。また、1995年の阪神淡路大震災以降には、さらに具体的な補強基準や地域特性に応じた設計が加えられ、これが現在の基準の土台となっています。今後、気候変動や自然災害の多様化を背景に、さらなる法改正や新しい建築技術の導入が求められるでしょう。本章では、耐震基準の進化の可能性や、持続可能な建築と災害対策について詳しく解説します。

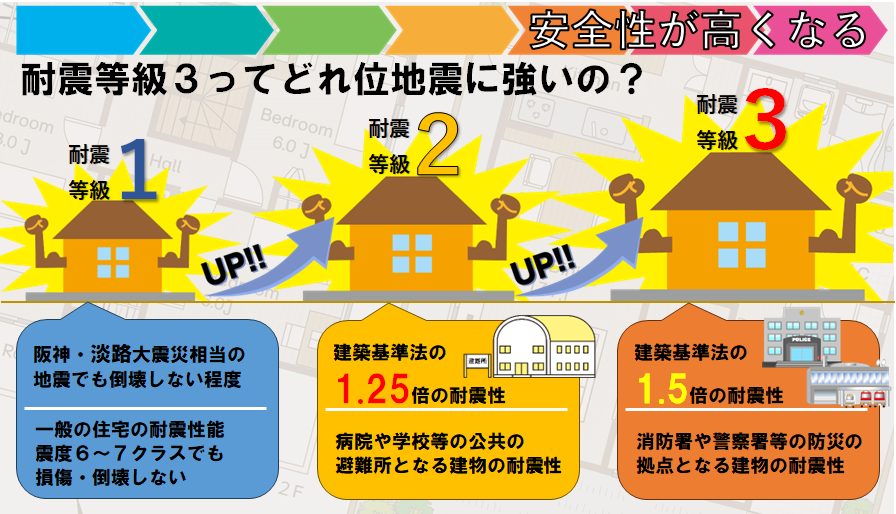

耐震基準のさらなる進化の可能性

建築基準法における耐震基準は、これまでの経験と科学的知見をもとに進化してきました。例えば、2000年に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)では、住宅の性能表示制度が導入され、耐震等級が新たに設定されました。この耐震等級は1~3の3段階で評価され、耐震等級3は耐震等級1(建築基準法レベル)の1.5倍の性能を持ち、最高ランクとして認定されています。これにより、住宅の耐震性能が明確に評価できるようになり、住まい手が安心して選択できる基準が整えられました。しかし、災害の頻度や規模が増加する中で、現行基準のさらなる見直しが必要とされています。

関連記事:耐震性VS間取りの自由度◆住まいにおける選択のジレンマ◆

関連記事:耐震4原則をご存知ですか?

次世代の耐震技術

- 免震・制震技術の拡充

現在でも多くの高層建築に採用されている免震構造は、地震の揺れを大幅に軽減する技術です。これをさらに進化させ、中小規模の建物や住宅への適用を拡大することが求められています。

- スマート建築の導入

センサーやIoT技術を活用した建築物が増えつつあります。これにより、リアルタイムで建物の状態をモニタリングし、地震発生時に自動で警報を出したり、損傷箇所を特定したりすることが可能になります。

- 地域特性に応じた耐震基準

地域ごとの地盤特性や過去の地震履歴を考慮した、より精密な耐震設計が期待されています。例えば、東北地方では軟弱地盤が多いため、基礎工事の強化や免震構造が必要とされています。一方、関西地方では断層が多いことから、揺れを吸収する構造設計が注目されています。これにより、地域特性に応じた安全性の向上が図られています。

国際的な基準との連携

日本国内の基準に加え、海外の耐震基準や災害対策と連携することで、より高度な技術や知見を取り入れることが可能になります。例えば、欧米諸国で採用されている構造設計のシミュレーション技術や、耐震性能評価の手法を活用することが考えられます。

持続可能な建築と災害対策

災害に強い建物をつくるだけでなく、環境負荷を低減しながら持続可能な社会を構築することも重要です。持続可能性と災害対策を両立させた建築の取り組みについて考察します。

グリーン建築の普及

- 再生可能エネルギーの活用

太陽光発電や風力発電など、再生可能エネルギーを利用した建物が増えています。例えば、2011年の東日本大震災時には、太陽光発電を備えた住宅が一部で停電時の電力供給を維持し、住民が日常生活を続けられた事例があります。これにより、災害時の停電リスクを軽減しつつ、環境負荷を減らすことが可能です。

- リサイクル素材の使用

建築資材にリサイクル可能な素材を使用することで、建設時の廃棄物を減らす取り組みが進んでいます。

災害に備えた地域コミュニティの形成

災害に強い建物だけではなく、地域全体での備えが重要です。例えば、静岡県では地域防災計画の一環として、住民が主体的に参加する避難訓練や防災ワークショップが定期的に実施されています。また、東京都では、大規模地震を想定した避難経路の整備が進められており、実際に災害時の迅速な避難に役立った事例もあります。このように、住民が主体的に参加できる防災計画や、避難経路の整備が求められています。

住まい手が知っておくべき最新の法改正動向

建築基準法の改正は、災害リスクや社会的なニーズの変化に応じて行われています。住まい手として最新の動向を把握し、適切に対応することが重要です。

- 最新の耐震基準の強化

近年の改正では、震度7の大地震に対応可能な設計が求められるケースが増えています。例えば、熊本地震の際に新耐震基準で建てられた住宅が倒壊を免れた事例が挙げられます。この基準では、柱と梁の接合部に耐震金具を使用し、全体的な剛性と柔軟性のバランスを重視した設計が推奨されています。また、住宅ローン控除の条件にも耐震性能が影響するため、改正内容を確認することが必要です。

- 省エネ性能との統合

断熱性能やエネルギー効率と耐震性能を一体的に評価する基準が導入される可能性があります。

- 災害復興計画への対応

大規模災害後の復興計画において、被害を最小化するための建築基準が見直される動きがあります。

住まい手としては、自治体や建築士事務所を通じて最新情報を収集し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。

日本の建築基準法は、地震や災害リスクに対応するために進化を続けています。今後は、耐震基準のさらなる向上や持続可能性を考慮した建築技術の普及が期待されます。最新の動向を把握し、安全で快適な住まいづくりに役立てましょう。

まとめ:建築基準法を正しく理解し、家族と財産を守ろう

建築基準法の知識は、家族と財産を守るための重要な手段です。例えば、1995年の阪神淡路大震災では、旧耐震基準で建設された多くの建物が倒壊し、大きな人的被害が発生しました。この経験を踏まえ、新耐震基準や品確法が整備され、震度6強以上の地震に耐えられる構造設計が求められるようになりました。本記事では、日本の耐震基準や建築基準法の進化、さらには災害対策に役立つ具体的な方法について解説してきました。この章では、これまでの内容を振り返り、今後どのように行動すべきかをまとめます。

本記事の要点を再確認

建築基準法の役割と進化

- 1981年に施行された新耐震基準は、日本の地震災害に対応するために大きな役割を果たしました。

- 品確法による耐震等級の導入や、耐震基準のさらなる進化が、住宅の安全性向上に寄与しています。特に耐震等級3は、災害時に重要な役割を果たします。耐震等級3に認定された住宅は、震度7の地震に余力を持って耐えられる設計となっており、消防署や警察署と同等の基準を満たしています。この等級を取得することで、地震保険の割引が受けられるほか、建物の資産価値を高める効果も期待できます。

耐震補強工事とその重要性

- 旧耐震基準の物件には倒壊リスクが伴うため、耐震補強工事の実施が推奨されます。

- 助成金や補助金を活用することで、経済的な負担を軽減しながら安全性を向上させることが可能です。例えば、豊川市では耐震診断費用の80%を補助する制度があり、診断後の補強工事についても最大120万円の助成が受けられるケースがあります。また、他の自治体では所得条件や築年数に応じて追加の補助が適用されることもあります。こうした制度を活用するには、事前に自治体の窓口やウェブサイトで条件を確認することが重要です。

持続可能な建築と地域防災

- 再生可能エネルギーの利用やリサイクル素材の活用など、環境に配慮した建築が進んでいます。

- 地域全体での防災計画や避難経路の整備が、災害に強い社会を構築する鍵となります。例えば、静岡県では定期的に行われる地域防災訓練が住民の防災意識を高める成功事例として知られています。また、東京都では避難所へのアクセスを考慮した避難経路マップが作成され、これが災害時の迅速な避難に役立った事例があります。このような具体的な取り組みが、災害に強い地域社会の形成に貢献しています。

次に取るべき行動とは?

1.住まいの耐震性能を確認する

- 自宅の耐震診断を依頼し、必要に応じて補強工事を検討しましょう。

- 新築住宅を検討する場合は、耐震等級3を目安に選ぶことをお勧めします。

2.最新の法改正や助成金制度を把握する

- 自治体や専門機関のウェブサイトを定期的に確認し、最新情報を収集してください。

- 耐震診断や補強工事に対する助成金や税制優遇措置の活用を検討しましょう。

3.地域防災活動に参加する

- 自治体が実施する防災訓練やワークショップに積極的に参加し、地域の防災力向上に貢献しましょう。

- 家族と一緒に避難経路や災害時の連絡手段を確認し合うことも重要です。

4.専門家への相談を積極的に行う

- 建築士や耐震診断の専門家に相談し、自宅や地域の安全性を総合的に評価してもらいましょう。

- 必要に応じてリフォームや補強工事の計画を立て、実行に移してください。

建築基準法を正しく理解し、実際に行動に移すことで、家族の命と財産を守ることができます。例えば、自宅の耐震診断を依頼するには、まず自治体の窓口や認定を受けた診断業者に連絡を取り、診断スケジュールを確保しましょう。その結果をもとに、助成金制度を活用して補強工事の計画を進めることが重要です。また、補助金申請手続きでは、工事計画書や見積書を事前に準備する必要があります。日本の災害リスクに対抗するためには、個人の取り組みだけでなく、地域社会全体での連携が不可欠です。この記事が、あなたの住まいをより安全で快適な場所にする一助となれば幸いです。

まずは『松屋不動産販売株式会社』にご相談ください。

今回は【耐震基準】をメインにお話をさせていただきましたが、地震というものは本当に恐ろしいモノです。わたくし自身も今から30年前に実家のある兵庫県芦屋市で震災を経験しました。今もあの時の記憶が鮮明に残っています。

実家は辛くも倒壊を免れましたが、二軒隣りの文化アパートが道路めがけて倒壊している姿を見て戦慄が走りました。

幸い実家のご近所の方が亡くなることはありませんでしたが、姉と母親を実家に残し、父と二人で倒壊した家屋から多くの方を引っ張り出したことをよく覚えています。

あのような巨大地震を二度と経験したくありませんが、南海トラフ地震については、マグニチュード8~9クラスの地震の30年以内の発生確率が70~80%あるとされていますので、私が生きている内にもう一度経験することになるかもしれません。

引用元:国土交通省 第2節 地球環境・自然災害に関する予測より一部抜粋

ですが、『備えあれば憂いなし』という言葉がありますので、わたくし自身もしっかりとした準備をしておくと共に、職業柄一人でも多くの方に安心して不動産を購入して頂き、心配を出来るだけ排除できるような暮らしの提案をしていきたいと思います。ですので、これから不動産を購入または売却しようとお考えの皆さまは、是非松屋不動産販売株式会社に気軽にご相談頂きたく思います。

購入をご検討の方へ:非公開物件へのアクセス

不動産購入をご検討の方は、ぜひ当社の会員登録をご利用ください。会員登録を行うことで、非公開物件や最新の市場情報にアクセスが可能です。現在、会員限定で約1000件以上の非公開物件情報をご提供しており、日々新しい情報が追加されています。さらに、ご来店いただければ、経験豊富なスタッフが直接お話を伺い、お客様のご要望に合った最適な物件をご提案いたします。

会員登録でできること

- 非公開物件の閲覧

- 最新の市場動向に基づく優良物件情報の受け取り

次のステップ:来店予約

- 来店予約をしていただくことで、より詳細なアドバイスと物件選びのサポートが受けられます。

売却をお考えの方へ:簡単査定と戦略的サポート

不動産売却をお考えの方には、簡単で迅速な査定ツールをご用意しております。かんたん自動査定を利用して、お手軽に売却価格を確認いただけます。また、詳細なご相談を希望される場合は、売却査定相談をご利用ください。当社では、最新の市場動向と実績に基づき、適切な査定と戦略的なサポートを提供し、最良の条件での売却をお手伝いいたします。

売却相談の流れ

松屋不動産販売の安心と信頼

私たち松屋不動産販売株式会社は、お客様の安心と満足を第一に考えたサービスを提供しております。たとえば、当社が行った調査では、90%以上のお客様が「初めての不動産取引でも安心して進められた」と高い評価を寄せてくださいました。また、地域密着型の取り組みを重視し、愛知県と静岡県西部における信頼されるパートナーとしての地位を築いております。

実績

- 過去5年間で累計1500件以上の成功事例

- 地域密着型のきめ細やかなサービス

不動産取引の第一歩を、ぜひ私たちと一緒に踏み出してください。皆さまのお問い合わせを心よりお待ちしております。

代表取締役 佐伯 慶智