タグ

売買契約

投稿日:2025/01/14

コレで安心!不動産売買とクーリングオフ制度の適用条件を詳しく解説

不動産売買を進める際に、クーリングオフ制度を正しく理解することは、契約解除をスムーズに行うために欠かせません。特に、契約場所や適用条件によってクーリングオフが適用されるかどうかが変わるため、初心者でもわかりやすく学べるガイドが必要です。本記事では、売主が宅地建物取引業者である場合の適用条件や、契約場所ごとの手続き方法を詳しく解説し、安心して不動産売買を進めるためのポイントを紹介します。また、契約解除が適用されないケースや具体的な手続きの流れについてもわかりやすく説明しています。不動産売買でトラブルを防ぎ、安心して契約を進めたい方は、ぜひこの記事を参考にして、クーリングオフ制度を正しく活用しましょう。

不動産売買におけるクーリングオフ制度の基本と重要ポイント

不動産売買におけるクーリングオフ制度は、消費者保護を目的とした重要な制度です。不動産取引は高額かつ契約内容が複雑であるため、契約前はもちろんのこと、契約締結後にも冷静な判断を行う時間を確保する必要があります。たとえば、自宅や勤務先での勧誘を受け、強引な営業によって契約を結んだ場合でも、後から冷静に考え直して契約を解除できるのがクーリングオフ制度の特徴です。この制度は、買主が売主や契約内容について慎重に考え直し、特定の条件下で契約を解除できる仕組みを提供しています。

不動産売買においてクーリングオフ制度が適用されるには、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。本章では、制度の概要や導入背景、売主・買主双方の条件について詳しく解説していきます。

クーリングオフ制度の概要と導入背景

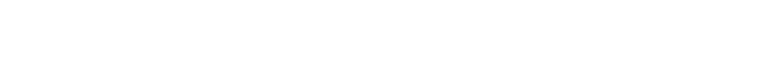

クーリングオフ制度は、特定商取引法(特定商取引に関する法律)をはじめとする消費者保護を目的とした法律によって規定されています。特定商取引法とは、消費者と事業者の間の情報格差を埋め、事業者による違法な勧誘を防止し、不当な契約から消費者を守ることを目的とした法律です。もちろん宅地建物取引業法にも同様のことが規定されています。不動産取引におけるクーリングオフは、特に訪問販売や事務所以外の場所での契約締結時に適用されます。この背景には、不動産売買が買主にとって大きな経済的負担を伴い、契約に慎重さが求められるという点があります。

引用元:消費者 特定商取引法ガイド 6.契約の申込みの撤回又は契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第9条)

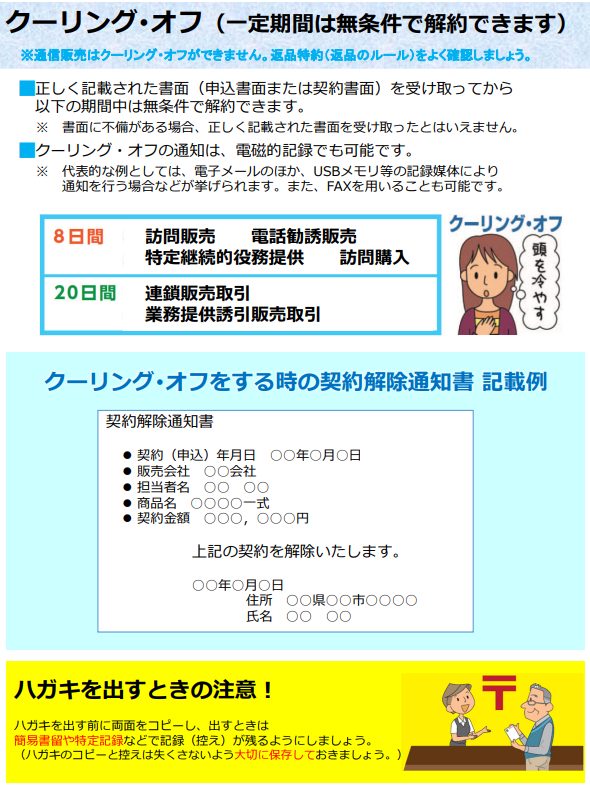

引用元:e-Gov法令検索 宅地建物取引業法第37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)より一部抜粋

分かりやすく要点をまとめると以下の内容が書かれています。

宅地建物取引業法第37条の2では、宅地建物取引業者が事務所等以外の場所で行った買受けの申込みや売買契約について、一定の条件下で買主が書面により申込みを撤回または契約を解除できることを定めています。また、宅建業者は撤回や解除に伴う違約金や損害賠償を請求できません。

重要な部分

対象:宅地建物取引業者が売主となり、事務所等以外の場所で行われた買受けの申込みや売買契約。

例外:事務所等で申込みを行い、事務所等以外の場所で契約を締結した場合は対象外。

撤回・解除が可能な条件

1.撤回や解除の方法が告げられた日から8日以内であること。

2.宅地や建物の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払った場合は撤回や解除不可。

- 撤回・解除の効力発生

買主が書面を発した時点で効力が生じる。

- 業者の義務

撤回・解除が行われた場合、受領した手付金などを速やかに返還しなければならない。

- 特約の無効

買主に不利な特約(解除できない、期間を短くするなどの特約)は無効とされる。

導入背景として、過去には営業担当者の強引な勧誘や、買主が冷静な判断を下す時間が与えられないまま契約を結ばされるケースが多く発生していました。そのため、宅地建物取引業法により、特定の条件を満たした場合には契約を解除できる制度が設けられました。このように、制度は消費者を保護し、不動産取引におけるリスクを軽減する役割を果たしています。

売主が宅地建物取引業者であることが適用条件の一つ

クーリングオフ制度が適用されるためには、売主が宅地建物取引業者であることが重要な条件の一つです。宅地建物取引業者とは、不動産取引に関する業務を業として行う者を指し、宅地建物取引業法によって規定されています。具体的な業務内容としては、物件の売買・賃貸の仲介、取引に関する重要事項説明、契約書の作成・交付、物件の価格査定などが含まれます。これらの業務を適切に行うことが宅建業者には求められており、消費者にとって信頼できる取引が保証されます。

この条件が求められる理由は、宅建業者が消費者に対して専門的な知識を持ち、適切な情報を提供する義務を負っているためです。さらに、業者には勧誘時の説明義務や書面交付義務も課されています。これらの義務を果たさずに行われた契約は、消費者保護の観点から適用条件を満たし、クーリングオフが可能となります。

なお、個人の売主から購入した場合は、クーリングオフの対象になりません。

不動産売買契約で買主がクーリングオフをするには、以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。

- 1.売主が宅地建物取引業者であること

- 2.買主が宅地建物取引業者ではないこと

- 3.事務所や案内所以外の場所で契約していること

- 4.クーリングオフの説明を受けた日から8日以内であること

- 5.代金を全額支払っておらず、宅地・建物の引き渡しを受けていないこと

買主が宅地建物取引業者ではないことが前提条件

一方で、買主が宅地建物取引業者ではない、一般消費者であることもクーリングオフ制度の適用条件となります。一般消費者とは、不動産取引における専門知識を有していない個人を指し、個人名義で住宅や土地を購入する際に該当します。これは、宅建業者同士の契約においては双方が専門知識を有しているため、消費者保護の対象外となるためです。

一般消費者が対象となることで、不動産売買における情報格差を埋め、不利益を被るリスクを軽減することが制度の目的となっています。そのため、買主が法人(宅建業者)である場合には、クーリングオフの対象外となります。これは、宅建業者が十分な専門知識を有しており、自らの責任で契約内容を精査できるとみなされるためです。

但し、宅地建物取引業法におけるクーリングオフについては、『買主が宅地建物取引業者ではないこと』と規定されているため、買主がいわゆる一般法人(宅地建物取引業者ではない)である場合もクーリングオフを行使することが可能です。

このように、クーリングオフ制度は消費者を保護するための重要な仕組みであり、不動産取引を行う際には適用条件を正しく理解することが求められます。

クーリングオフが適用される契約場所と条件

クーリングオフ制度が適用される契約場所と条件には、いくつかの重要な要素があります。不動産売買におけるクーリングオフは、買主が一定の条件を満たした場合に限り契約を解除できる仕組みです。この制度は、買主が強引な勧誘や不利な状況下で契約を結ばされるリスクを軽減し、冷静に判断する時間を与える目的で設けられています。具体的には、買主が営業所外での契約によって不利な条件を受け入れてしまうことを防ぎ、公平な取引環境を保つ役割があります。以下では、具体的な適用条件を詳しく見ていきます。

事務所や案内所以外の場所で契約している場合

クーリングオフが適用される大きな条件の一つが、契約が売主である宅地建物取引業者の事務所や、一定の開発行為により設置する案内所以外の場所で行われた場合です。これには、自宅や勤務先、カフェなどが含まれます。ただし、モデルルームは宅建業者が継続して業務を行う場所と見なされるため、事務所等に該当しクーリングオフの対象外となります。

この規定は、買主が業者の営業所外で強引な勧誘を受け、冷静に判断できない状況で契約を結ばされるリスクを防ぐために設けられています。

一方、事務所や案内所内で契約を締結した場合には、クーリングオフの対象外となります。この点を理解しておくことで、不動産取引における適用条件の誤解を防ぐことができます。

例外的な事象をいくつか説明しておきます。

- 宅建業者の事務所にて購入の申し込みを行い、後日、買主の自宅にて売買契約を締結した場合

クーリングオフは適用されません。

- 売主である宅建業者から代理や媒介の依頼を受けた宅建業者(仲介業者)の事務所で買受けの申込みや契約の締結を行った場合

クーリングオフは適用されません。

- 買主が自ら希望して、宅建業者の事務所ではなく自宅や勤務先を契約締結等の場所として申し出た場合

買主の購入意思は安定的(冷静である)と考えられるため、クーリングオフはできません。ただし、売主宅建業者の申し出による場合は、自ら希望していないため、クーリングオフの対象となります。

- オンライン重説(IT重説)ならびに契約締結の場合

買主(売主)が遠方にいる際に行われますが、買主がオンラインでの契約を望むケースが多く、クーリングオフが適用できない可能性が高いです。

書面交付日から8日以内であれば解除可能

クーリングオフを行使できる期間は、業者から書面で申込みの撤回や契約の解除を行うことができる旨及びその撤回や解除を行う場合の方法についての説明を受けた日から起算して8日以内とされています。この8日間の猶予期間は、買主が契約内容をじっくりと検討し、納得できない場合には契約を解除するための冷却期間です。

この8日間を過ぎると、原則としてクーリングオフはできなくなるため、期間内に手続きを行うことが重要です。なお、解除の意思表示は書面で行い、その書面を発した時点で効力が生じます。書面は郵送や内容証明郵便など、発した日付が明確に証明できる手段で送付することが推奨されます。

なお、クーリングオフの説明(申込みの撤回や契約の解除を行うことができる旨など)及び書面の交付を宅建業者(売主および媒介業者)が行わなかった場合は、クーリングオフを行使できる期間である8日のカウントは進みません。つまり、極論を言えば、代金の支払いや宅地・建物の引き渡しを受けていなければ、いつでもクーリングオフできるということになります。

代金を全額支払っておらず、宅地・建物の引き渡しを受けていないこと

クーリングオフを行使できるもう一つの条件は、買主が代金の全額を支払っておらず、宅地や建物の引き渡しを受けていないことです。これは、引き渡し後にクーリングオフを認めると契約の安定性を損なう恐れがあるためです。たとえば、引き渡し後にクーリングオフが行使されると、売主が新たな買主を見つけるまでの間、物件が市場に戻ることになり、売買計画全体に影響を及ぼす可能性があります。また、売主側の資金計画にも支障を来すため、契約の安定性を重視する必要があります。

具体的には、手付金や一部の代金を支払った場合であっても、引き渡しを受けていなければ条件を満たしていればクーリングオフを行使できます。もちろん支払った代金は返還されます。ただし、引き渡しを受けた後や代金を全額支払った場合には、契約解除の手段としてはクーリングオフではなく別の法律手続きを検討する必要があります。

これらの条件を満たすことで、不動産売買におけるクーリングオフ制度を適切に活用でき、買主は安心して取引を進めることが可能になります。具体的には、契約後に冷静に内容を見直せるため、不要なリスクを避けることができ、納得した上で取引を完了させることが可能になります。また、制度を知っていることで、不安を抱えずに取引に臨むことができるという精神的なメリットもあります。

不動産売買契約のクーリングオフ適用期間と手続き方法

不動産売買におけるクーリングオフを適切に行うためには、適用期間を正しく理解し、必要な手続きを踏むことが重要です。契約を締結した後でも、一定の条件下で契約を解除できるクーリングオフ制度を活用するためには、適用期間や必要書類をしっかりと把握し、スムーズに進められるよう準備を整えておく必要があります。

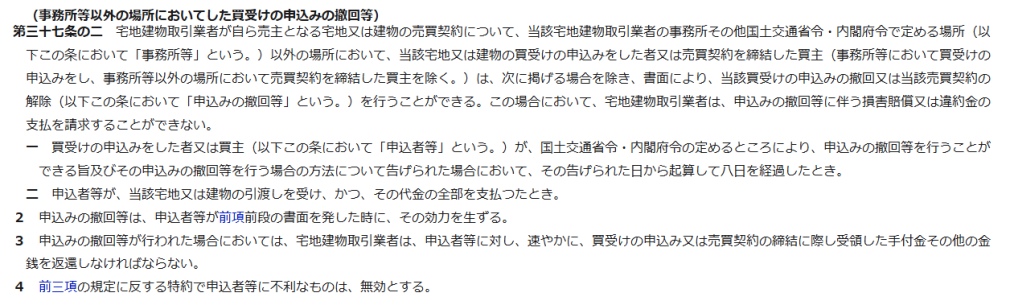

適用期間の具体的な日数とカウント方法

クーリングオフ制度の適用期間は、宅地建物取引業者から契約解除ができる旨の説明を受け、書面が交付された日から起算して8日間です。この8日間は暦日(休日を含むすべての日)でカウントします。暦日とは、営業日ではなく連続するすべての日を指します。そのため、土日祝日も含まれ、最終日が休日であっても延長されることはありません。

例えば、書面を受け取った日が2月1日であれば、2月8日までがクーリングオフを行使できる期間です。ただし、最終日が土日祝日に当たる場合でも延長されることはありません。期間内に契約解除の意思を表示し、書面を発することが必要です。

また、業者が書面交付を怠った場合には、適用期間のカウントが開始されないため、買主はいつでもクーリングオフを行使できる状態が続きます。この点を理解しておくことが、トラブルを未然に防ぐポイントです。

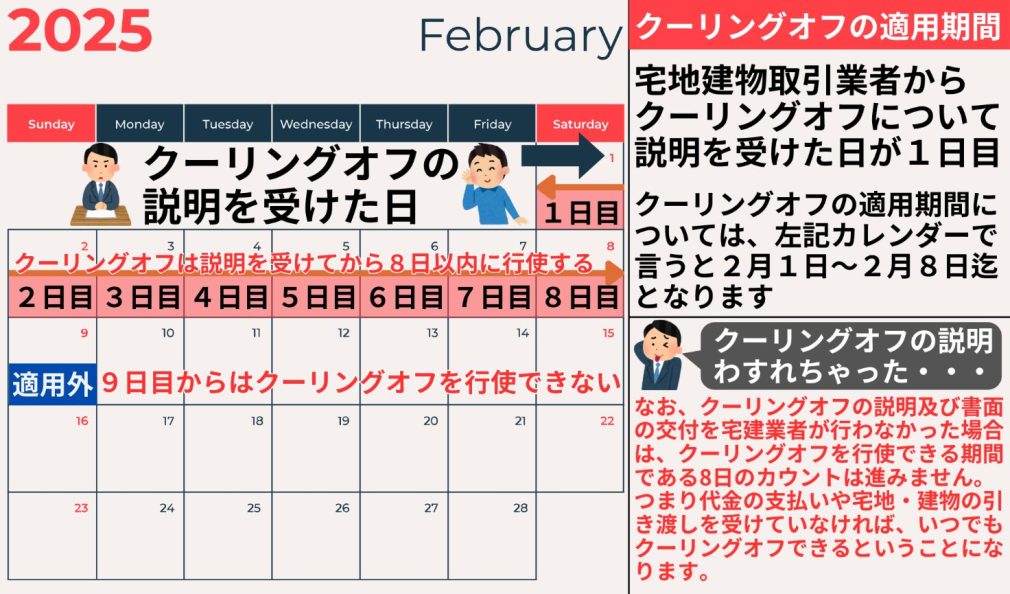

手続きに必要な書類とその作成方法

クーリングオフを行使するためには、適切な書類を準備し、正しい手順で提出する必要があります。以下は、必要な書類とその作成方法についての詳細です。

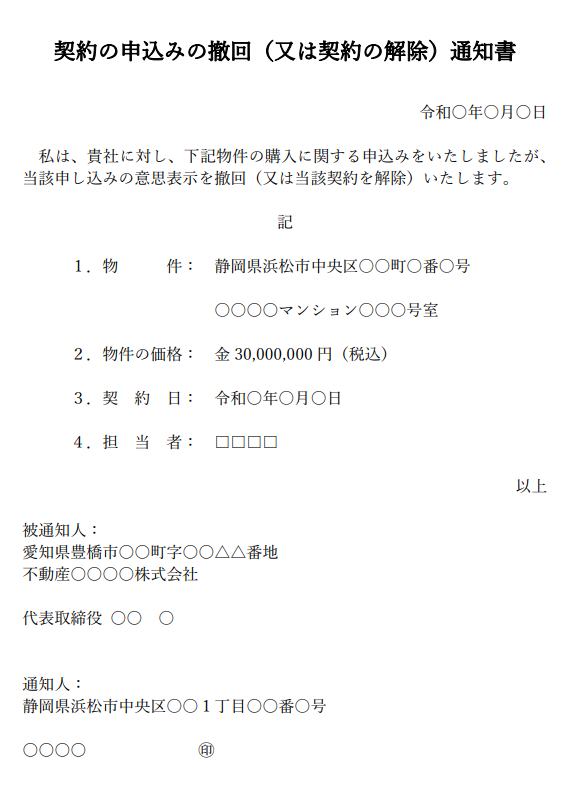

- 契約解除通知書

クーリングオフの意思表示を明確に記載した書面です。

- 契約書のコピー

契約の証拠として保管している契約書のコピーを添付します。

通知書には、契約解除の意思表示、契約を締結した日付、物件の詳細(物件の所在地や物件番号、面積など)、売主の情報、買主の署名または記名押印を明記します。誤った記載があると手続きが無効となる可能性があるため、注意が必要です。

書面通知のポイントと注意点

書面通知を作成する際のポイントは、契約解除の意思を明確に示すことです。「私は〇〇年〇月〇日に締結した不動産売買契約を(クーリングオフにより)解除します」といった文言を使用し、曖昧な表現を避けるようにしましょう。具体的な例文としては、

『私は2025年1月10日に貴社との間で締結した〇〇市△△町□□番地の土地売買契約を、クーリングオフ制度に基づき解除します。』

のように記載すると効果的です。

また、売主の住所や氏名、契約の対象物件を特定できる情報を必ず記載する必要があります。これにより、売主が確実に契約解除の対象を認識できるようになります。

郵送・内容証明郵便などの活用法

クーリングオフの意思表示を行う際は、前節の内容を踏まえて、文書で通知する事が望ましいとされています。また、郵送手段として配達証明郵便または内容証明郵便を活用することが推奨されます。

郵送時には必ず控えを保管し、必要に応じて売主側に送付した証拠を提示できるようにしておきましょう。また、送付した日が適用期間内であることを証明するために、郵便局の受付印が押された控えを大切に保管してください。

クーリングオフ申請後の流れと注意点

クーリングオフ申請後、宅地建物取引業者は速やかに手付金やその他の金銭を返還する義務があります。買主からの申請を受けた売主は、妨害や遅延をすることなく対応しなければなりません。

ただし、万が一、売主が返還を拒否したり対応が遅れたりする場合には、弁護士や消費生活センター、国民生活センターに相談し、適切な対応を取ることが重要です。消費生活センターや国民生活センターは、地域ごとに設置されており、電話やオンラインでの相談を受け付けています。また、これらの機関を利用する際は、契約書や通知書などの関連書類を準備しておくとスムーズに対応してもらえます。

※困ったときは、一人で悩まずに「消費者ホットライン」188(いやや)にご相談ください。

また、クーリングオフを行使する際に業者側から違約金や損害賠償を請求されることは法律上認められていません。この点を理解しておくことで、不当な請求に対して毅然と対応することができます。

最後に、クーリングオフを行使する際は、契約内容をしっかりと見直し、自らが適用条件を満たしていることを確認した上で手続きを進めることが大切です。これにより、買主は安心して契約解除を行い、不動産取引におけるリスクを最小限に抑えることができます。

以上の手順を踏むことで、買主はクーリングオフ制度を適切に活用し、不動産売買におけるトラブルを未然に防ぐことが可能です。

安心して取引を進めるために知っておくべきクーリングオフの実践的活用法

不動産売買は多額の資金が関わる重要な取引であり、一度契約を結ぶと後からの変更が難しくなるため、慎重な判断が求められます。クーリングオフ制度を正しく理解し、適切に活用することで、リスクを回避し、より安心して取引を進めることが可能です。本章では、トラブルを防ぐための具体的なポイントや、信頼できる仲介業者の選び方、契約交渉を円滑に進めるための実践的なアドバイスを詳しく解説します。

制度を活用してトラブルを防ぐポイント

クーリングオフ制度は、買主が冷静に判断する時間を確保し、不利な契約を回避するための重要な仕組みです。以下のポイントを押さえることで、契約トラブルを未然に防ぐことができます。

- 書面での説明を受けたか確認する クーリングオフを行使するためには、契約時に業者から書面で適用条件や手続き方法について説明を受ける必要があります。説明がなされていない・書面が交付されていない場合は適用期間が開始されないため、いつでもクーリングオフが可能です。ただし、この『いつでも』という表現は、代金の全額を支払っておらず、かつ物件の引き渡しを受けていない場合に限ります。この条件を満たさなければクーリングオフを行使できないため、契約前に十分な確認が必要です。

- 契約場所を明確に把握する クーリングオフが適用されるかどうかは契約場所によって異なります。売主宅建業者の事務所・営業所外で契約が行われた場合に適用されるため、契約を結ぶ場所について明確に記録しておくことが重要です。

- 契約内容をしっかり確認する 重要事項説明書や契約書を十分に確認し、納得した上で契約を進めることが大切です。不明な点があれば、契約前に業者に質問し、疑問を解消してから契約を進めましょう。

仲介業者の役割と適切な選び方

不動産売買における仲介業者は、契約の成立を支援し、買主に必要な情報を提供する重要な役割を担います。信頼できる仲介業者を選ぶことは、安心して取引を進める上で非常に重要です。

- 信頼性のある業者を選ぶ 宅地建物取引業の免許を持ち、評判が良い業者を選ぶことが基本です。インターネットの口コミや過去の実績を参考にするとよいでしょう。また、信頼性を高めるために、業界団体への加盟状況や宅建業を営んでいるか宅地建物取引業者免許証(※免許を持たないブローカーみたいな業者も存在します)を確認することも有効です。

- 重要事項説明をしっかりと行う業者 仲介業者には、契約前に重要事項説明を行う義務があります。この説明がわかりやすく、誠実に行われているかを確認しましょう。

- 手数料や契約条件を明確に提示する業者 仲介手数料や契約条件について曖昧な説明をする業者は避けましょう。事前に費用や条件を明確に提示し、疑問点について丁寧に答える業者を選ぶことが重要です。

クーリングオフを理解した上での契約交渉の進め方

クーリングオフ制度を理解し、契約交渉を進めることで、取引を有利に進めることが可能です。

- 契約前に交渉内容を文書化する 契約交渉時に話し合った内容を口頭で済ませるのではなく、文書化して記録を残すことで、後からトラブルが生じるリスクを減らせます。

- 無理な契約を急かされないようにする 契約を急かされていると感じた場合は、一度冷静に立ち止まることが大切です。契約を急ぐような業者には注意し、納得してから進めましょう。例えば、即日契約を強要する、十分な説明をせずに契約書へサインを促す業者には特に注意が必要です。また、『特別価格は今日だけ』といったプレッシャーをかける行為も警戒すべきサインです。

- 専門家に相談する 契約内容が複雑で判断に迷う場合は、不動産に詳しい弁護士や行政に相談することを検討してください。専門家を選ぶ際には、不動産トラブル解決の実績が豊富な弁護士事務所を選ぶと安心です。また、消費生活センターや国民生活センターなどの公的な相談窓口も活用できます。これらの窓口では無料で相談を受け付けている場合も多いため、早めの相談がトラブル回避につながります。

これらのポイントを押さえておくことで、クーリングオフ制度を効果的に活用し、安心して不動産取引を進めることができます。信頼できる業者を選び、十分に納得した上で契約を締結することで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。必要に応じて専門家の力を借りながら、慎重に取引を進めていきましょう。

クーリングオフ行使期間を過ぎたけど『やっぱり契約を解除』したい場合

クーリングオフの行使期間を過ぎてしまった場合でも、契約を解除できる手段はいくつか存在します。不動産取引において契約を解除したい理由はさまざまですが、法的に認められた手続きで適切に進めることが大切です。本章では、手付解除や契約違反による解除の具体的な方法を解説します。

手付解除期日までであれば、手付解除を申し出る

手付解除とは、買主または売主が契約時に授受された手付金を放棄または返還することで契約を解除する手段です。不動産売買契約では、手付解除を行使できる期日が契約書に明記されています。この期日内であれば、以下の手順で解除を申し出ることが可能です。

- 買主の場合

支払った手付金を放棄することで契約を解除できます。

- 売主の場合

受け取った手付金の倍額を買主に返還することで契約を解除できます。

手付解除を行う際には、契約書に記載された解除期日をしっかり確認し、期日内に速やかに手続きを進めることが重要です。また、手付金の受け渡しが適切に行われた証拠となる書類を用意しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

手付解除について詳しくはコチラ⇒無理なく理解!不動産売買の手付・手付解除をスムーズに学べる入門書

手付解除期日を過ぎていた場合は、契約違反による解除

手付解除期日を過ぎてしまった場合、買主が意図的に契約を解除する手段として契約違反による解除を選択することが可能です。この方法は、買主が契約を履行しない(残代金の支払いを行わない)ことで、結果的に売主側から契約解除を申し出させるというものです。

具体的には、買主が残代金を支払わないことで契約条項の履行遅延が発生し、売主が契約を解除せざるを得ない状況を作り出します。この場合、売主から違約金を請求されてしまいますが、契約を履行する意思がなくなった場合の最終手段として選択することがあります。

実務的には、買主の契約履行の意志が無くなったという事で、売買当事者双方と協議して、『買主が違約金相当額を支払い、早々に売主・買主合意の上で売買契約を解除』する事となります。

注意点

- 違約金のリスク

契約解除に伴う違約金や損害賠償の請求が発生する可能性があるため、事前に契約書に記載された違約金の金額や条件を確認しましょう。

- 専門家への相談

契約違反による解除を選択する場合は、トラブルを最小限に抑えるため、弁護士や不動産の専門家に相談することを推奨します。

- 売主との協議

売主と協議を行い、可能であれば合意解除(違約金相当額を支払えども)を目指すことで、円満に取引を終わらせることができます。

このように、クーリングオフ行使期間を過ぎても手付解除や契約違反による解除を行う手段があります。ただし、いずれの場合もリスクを伴うため、慎重に判断し、必要であれば専門家の意見を仰ぎながら進めることが重要です。

契約違反による解除について詳しくはコチラ⇒契約違反による解除(違約解除)の基本と成立要件を学ぶ基本ガイド

クーリングオフ制度まとめ

不動産売買におけるクーリングオフ制度は、買主が冷静に契約を見直し、不利な条件から自らを守るための重要な手段です。しかし、クーリングオフを行使するためには一定の条件を満たす必要があり、すべての契約に適用されるわけではありません。本記事では、クーリングオフが適用される契約場所や条件、具体的な手続き方法、さらにクーリングオフ行使期間を過ぎた後の対処方法について詳しく解説しました。

クーリングオフを適用するためには、以下の要件を満たす必要があります

- 売主が宅地建物取引業者であること

- 買主が宅地建物取引業者ではないこと

- 事務所や案内所以外の場所で契約していること

- クーリングオフの説明を受けた日から8日以内であること

- 代金を全額支払っておらず、宅地・建物の引き渡しを受けていないこと

また、売主の事務所内での契約や買主が法人の場合は適用除外となりますので注意が必要です。

不動産取引におけるトラブルを未然に防ぐためには、信頼できる仲介業者を選び、契約前に重要事項をしっかり確認することが欠かせません。具体的には、物件の所在地や面積、構造、耐震性、登記情報、権利関係、周辺環境、ライフラインの整備状況、契約内容、支払い条件、解約時のペナルティなどを十分に理解しておくことが重要です。これにより、契約後のトラブルを回避し、安心して取引を進めることができます。

さらに、トラブルを防ぐためのクーリングオフの実践的活用法についても解説し、以下のようなポイントを網羅しました

- クーリングオフ適用条件の確認方法

- 重要事項説明の内容と確認の仕方

- 信頼できる仲介業者の選び方

- 契約解除の手段とその進め方

これらを理解し、実践することで、不動産取引におけるリスクを最小限に抑え、安心して取引を進められます。

最後に、クーリングオフ行使期間を過ぎてしまった場合の対応策として、手付解除期日までの解除や、契約違反を理由にした解除方法を紹介しました。手付解除期日とは、契約書に記載されている解除可能な期限のことで、一般的には契約締結日から1カ月から2カ月程度とされています。この期日を過ぎると手付解除が認められなくなるため、契約書をよく確認し、早めに行動することが重要です。

これらの知識を活用することで、不動産取引のリスクを軽減し、適切な判断を下せるようになります。万が一の際には、専門家に相談することも視野に入れておきましょう。

特に重要な項目

- クーリングオフ適用条件

契約締結後8日以内、書面通知、代金未払い・引き渡し未完了。不動産売買におけるクーリングオフの適用条件は、宅地建物取引業法第37条の2に基づいており、これに違反する契約は無効となる可能性があります。

- 適用除外となるケース

営業所内契約、買主が法人(宅建業者)の場合、買主希望の契約場所。

- トラブル防止のポイント

信頼できる仲介業者選び、クーリングオフ・重要事項説明の確認。

- クーリングオフ期間を過ぎた場合の対応策

手付解除、契約違反による解除。

不動産売買のベストパートナー:松屋不動産販売株式会社

本記事をご覧いただき、不動産売買に関するクーリングオフ制度や契約解除の方法について理解を深めていただけたことと思います。不動産取引は人生において大きな決断の一つであり、少しの不安や疑問でもしっかりと解消することが、安心して取引を進める第一歩です。

松屋不動産販売株式会社では、愛知県と静岡県西部エリアを中心に、不動産の購入・売却をサポートしております。当社では、地域に密着した豊富な情報と経験を活かし、皆さまの大切な資産を最大限に活かすご提案を行っています。

購入をご検討の方へ:非公開物件へのアクセス

不動産購入をご検討の方は、ぜひ当社の会員登録をご利用ください。会員登録を行うことで、非公開物件や最新の市場情報にアクセスが可能です。現在、会員限定で約1000件以上の非公開物件情報をご提供しており、日々新しい情報が追加されています。さらに、ご来店いただければ、経験豊富なスタッフが直接お話を伺い、お客様のご要望に合った最適な物件をご提案いたします。

- 会員登録でできること

非公開物件の閲覧

最新の市場動向に基づく優良物件情報の受け取り

- 次のステップ:来店予約

来店予約をしていただくことで、より詳細なアドバイスと物件選びのサポートが受けられます。

売却をお考えの方へ:簡単査定と戦略的サポート

不動産売却をお考えの方には、簡単で迅速な査定ツールをご用意しております。かんたん自動査定を利用して、お手軽に売却価格を確認いただけます。また、詳細なご相談を希望される場合は、売却査定相談をご利用ください。当社では、最新の市場動向と実績に基づき、適切な査定と戦略的なサポートを提供し、最良の条件での売却をお手伝いいたします。

- 売却相談の流れ

2.必要に応じて売却査定相談(愛知県の方・静岡県の方)をご利用

3.専門家による具体的な売却計画のご提案

松屋不動産販売の安心と信頼

私たち松屋不動産販売株式会社は、お客様の安心と満足を第一に考えたサービスを提供しております。たとえば、当社が行った調査では、90%以上のお客様が「初めての不動産取引でも安心して進められた」と高い評価を寄せてくださいました。また、地域密着型の取り組みを重視し、愛知県と静岡県西部における信頼されるパートナーとしての地位を築いております。

実績

- 過去5年間で累計1500件以上の成功事例

- 地域密着型のきめ細やかなサービス

不動産取引の第一歩を、ぜひ私たちと一緒に踏み出してください。皆さまのお問い合わせを心よりお待ちしております。

代表取締役 佐伯 慶智