タグ

税金

投稿日:2024/09/09

相続で悩まないために!法定相続人と相続順位の基礎をしっかり理解

相続や相続税について、正しい知識がないと大きなトラブルや無駄な負担を背負い込む可能性があります。相続人や法定相続人、相続順位、相続割合の理解が曖昧だと、相続手続きが複雑になり、遺留分の問題も発生するかもしれません。本記事では、相続対策として重要なこれらの基本的な知識を、初心者にも分かりやすく解説します。相続で後悔しないために、今から準備を始め、スムーズな手続きを目指しましょう。早めに知っておくことで、相続にまつわる不安や悩みを解消できます。

相続人とは?まずは基本を押さえよう

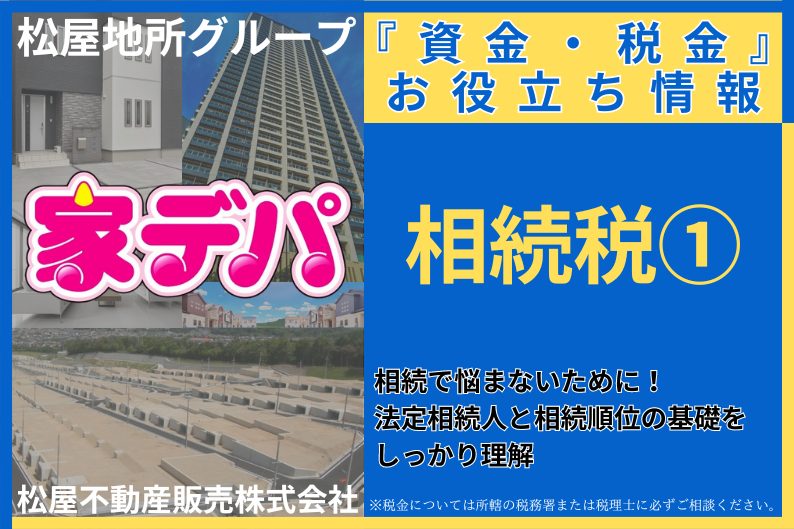

相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産を引き継ぐ権利を持つ人を指します。財産を受け継ぐのは、単に家族だからという理由だけではなく、法律によってその範囲や順序が厳密に定められています。相続人には、配偶者、子供、親(祖父母)、兄弟姉妹が該当しますが、これらの人たちには相続の優先順位があります。相続順位を理解しておかないと、相続手続きや遺産分割の際にトラブルを招くこともあります。たとえば、被相続人が遺言書を残していない場合、法律に従って財産が分配されます。もちろん、法定相続通りではなく、相続人同士で話し合いを行い、誰がどの財産を相続するのかを決める【遺産分割協議】という手続きもあります。

相続手続きの円滑な進行を図るためには、相続人が誰なのかを明確にし、相続割合がどのように計算されるかを把握することが重要です。特に、家族間での誤解や感情的な対立を避けるために、相続順位を理解し、早い段階から手続きを進めることが推奨されます。

誰が相続人になるのか?家族の中での優先順位とは

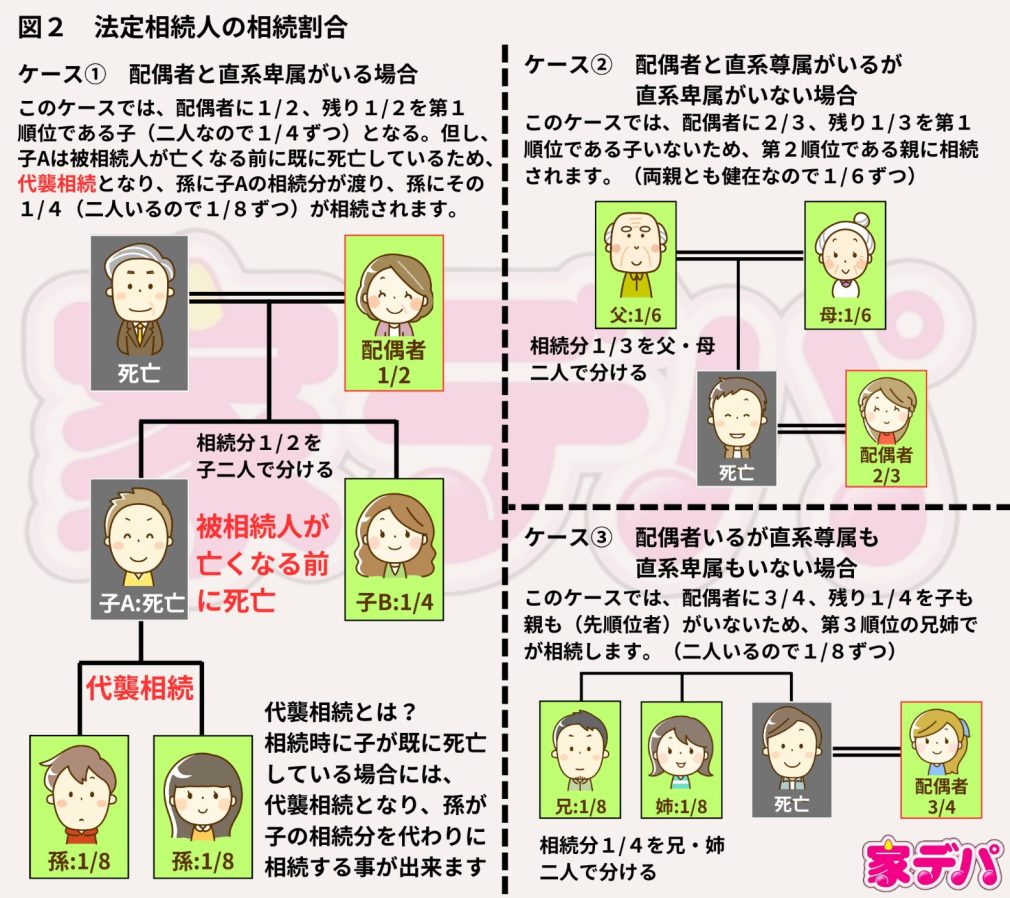

相続人の優先順位は法律によって定められ、基本的には被相続人と近い血縁者が優先されます。第一順位としては、子供が最優先です。もし、子供が既に亡くなっている場合には、その子供、つまり孫が代襲相続人として相続権を受け継ぎます。たとえば、父親が亡くなり、その息子がすでに他界していた場合、その息子の子供(父親から見て孫)が代わりに財産を相続します。これが「代襲相続」という制度です。

第二順位としては、子供がいない場合に親(祖父母)が相続人となります。もし親が健在でない場合、第三順位として兄弟姉妹が相続権を持ちます。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子供(甥や姪)が代襲相続人として財産を受け取りますが、再代襲相続は認められていないため、甥や姪の子供は相続権を持ちません。

このように、相続には親族の関係性や優先順位が重要です。これを理解していないと、遺産分割時に混乱やトラブルが発生する可能性があります。特に複雑な家族構成の場合、事前に相続順位を把握し、遺産の分割方法を検討しておくことが大切です。

配偶者は常に相続人?配偶者の権利を理解しよう

相続において、配偶者は特別な存在です。どのような状況であっても、配偶者は常に相続人となります。法律に基づき、配偶者は他の相続人と共に遺産を分け合いますが、その割合は他の相続人によって変わります。

たとえば、被相続人に配偶者と子供がいる場合、配偶者は1/2、残りの1/2を子供が分け合います。子供が2人いる場合、それぞれが1/4ずつ受け取ります。被相続人に子供がいない場合、配偶者は2/3、残りの1/3は被相続人の親が相続します。親もいない場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を受け取る形になります。

参考:法定相続分の表

|

相続人 |

法定相続分 |

遺留分 |

|

|

配偶者と子 |

配偶者 |

1/2 |

1/2×1/2=1/4 |

|

子 |

1/2 |

1/2×1/2=1/4 |

|

|

配偶者と直系尊属 |

配偶者 |

2/3 |

2/3×1/2=1/3 |

|

直系尊属 |

1/3 |

1/3×1/2=1/6 |

|

|

配偶者と兄弟姉妹 |

配偶者 |

3/4 |

1/2 |

|

兄弟姉妹 |

1/4 |

遺留分なし |

|

|

配偶者のみ |

1(全て) |

1/2 |

|

|

子のみ |

1(全て) |

1/2 |

|

|

直系尊属のみ |

1(全て) |

1/3 |

|

|

兄弟姉妹のみ |

1(全て) |

遺留分なし |

|

※上記において、それぞれ子・直系尊属・兄弟姉妹が複数人いる場合には、個々の子・直系尊属・兄弟姉妹の法定相続分・遺留分は、その人数で除した割合になります。

また、遺言書がある場合でも、配偶者には遺留分と呼ばれる最低限の相続権が保証されています。遺留分を請求することで、配偶者が生活に困らないようにする制度が設けられています。遺留分の割合は、配偶者にとって非常に重要な保障となり、これを活用することで配偶者の生活が守られます。配偶者以外の相続人についても遺留分は認められていますので、上記『法定相続分の表』をご参照ください。

相続において、配偶者が持つ権利をしっかりと理解し、必要な手続きを踏むことが、相続トラブルを未然に防ぐ大きな鍵となります。

法定相続人とは?法律で定められた順序と権利を知ろう

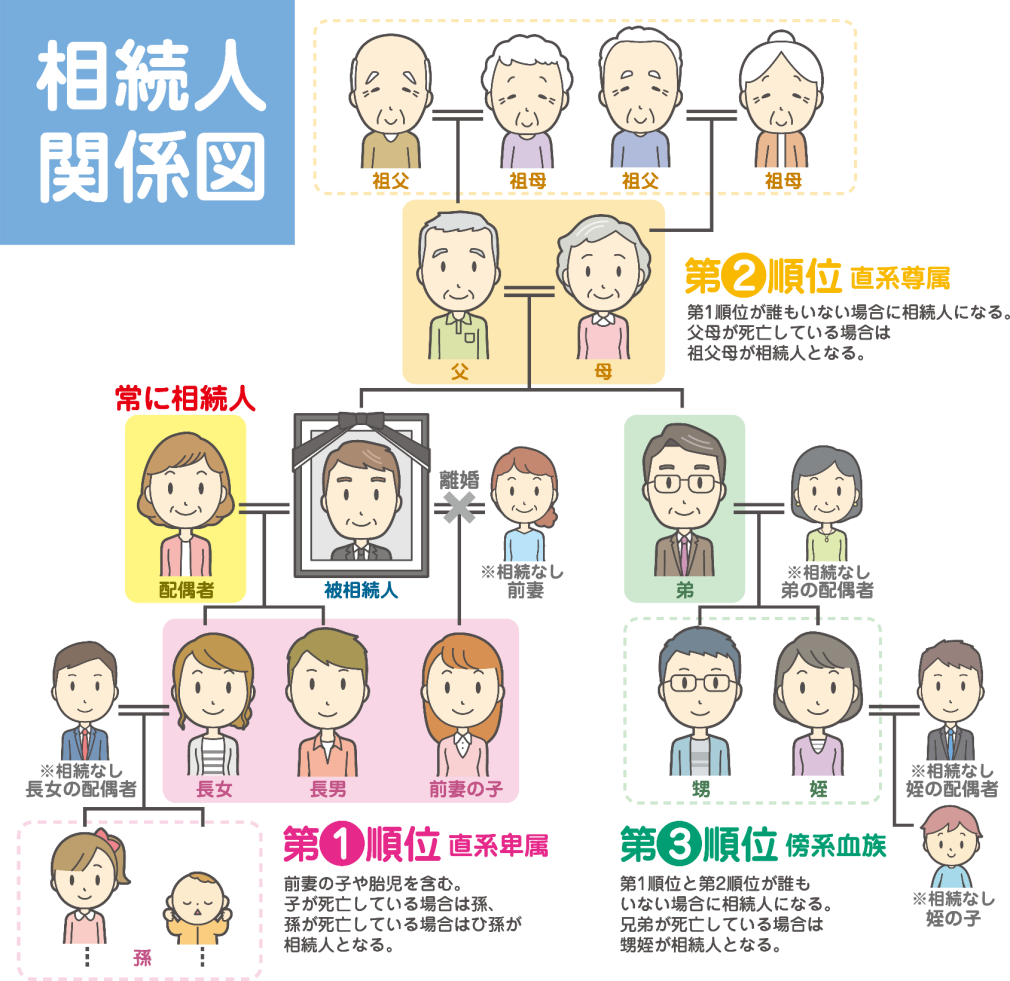

法定相続人とは、民法に基づいて相続権を持つと定められた人々を指します。誰が法定相続人になるかは法律で厳密に定められており、家族や親族であっても必ずしも全員が相続人となるわけではありません。法定相続人には優先順位があり、この順位に応じて相続が進められます。

相続の基本を理解することで、スムーズな相続手続きや相続トラブルの回避が期待できます。特に、法定相続人の順序を知らないと、遺産分割時に混乱が生じたり、後から権利を主張する相続人が出てきたりする可能性もあります。

相続トラブルを避けるためには、法定相続人が誰なのか、どのような順序で相続権が発生するのかをしっかり理解することが大切です。次に、第一順位から第三順位までの法定相続人の詳細について見ていきましょう。

第一順位から第三順位までの相続人を解説

法定相続人の順序は、被相続人(亡くなった方)との親族関係に基づいて決まります。民法では、相続権を持つ者を3つの順位に分類し、それぞれの順位に応じて相続権が発生します。以下では、各順位に基づく相続権と具体的なケースを解説します。

第一順位:子供

第一順位の相続人は、被相続人の子供です。子供が複数いる場合には、遺産は均等に分配されます。たとえば、被相続人の配偶者が先に亡くなっているとき、被相続人が3,000万円の財産を残し、子供が2人いる場合には、各子供が1,500万円ずつ相続します。

子供がすでに亡くなっている場合、その子供(被相続人の孫)が代襲相続人として相続権を持ちます。これが代襲相続です。たとえば、被相続人の息子が亡くなっており、その息子に子供がいる場合、孫が息子の相続分を受け取ることになります。

第二順位:直系尊属(親や祖父母)

第二順位の相続人は、直系尊属である被相続人の親や祖父母です。被相続人に子供がいない場合、親が相続権を持ちます。親がすでに亡くなっている場合には、祖父母が相続権を受け継ぎます。たとえば、被相続人が配偶者と親を残して亡くなった場合、遺産の2/3を配偶者が受け取り、残りの1/3を親が相続します。

第三順位:兄弟姉妹

第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。被相続人に子供も親もいない場合、兄弟姉妹が相続権を持ちます。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子供(甥や姪)が代襲相続人として相続権を受けます。ただし、再代襲(甥や姪が亡くなった場合、その子供が相続すること)は認められていません。

この順位に基づいて相続が進められるため、家族関係や相続権を把握することが非常に重要です。これを理解することで、遺産分割時のトラブルを未然に防ぐことができ、スムーズな相続手続きが進められます。

法定相続人に該当しない人は誰?相続に関係しないケースもある

法定相続人の定義は民法で明確に定められており、すべての親族が相続権を持つわけではありません。たとえ親族や近しい関係にあっても、法定相続人に該当しないケースがあります。

法定相続人に該当しない人の例

たとえば、被相続人の従兄弟や叔父・叔母、配偶者の親族などは、法定相続人には含まれません。また、遠縁の親族や家族同然に生活していた友人なども、相続権を持つことはできません。

法定相続人でない人物が相続財産を受け取るには、被相続人が生前に遺言書を作成し、その人物に財産を譲る意思を明確にする必要があります。しかし、遺言書があっても、法定相続人の遺留分を侵害することはできません。

遺言以外にも特定の方へ財産を渡す事が出来ます。コチラの記事を是非ご覧いただき思います。

スムーズな不動産売却:死因贈与契約と始期付所有権移転仮登記の使い方

遺留分の考え方

遺留分とは、法定相続人が最低限保証される相続権のことです。配偶者、子供、または親には遺留分が認められており、遺言書によって遺産の全てを他人に譲ろうとした場合でも、遺留分の範囲内で法定相続人に相続権が発生します。たとえば、配偶者には遺産の1/2、子供には1/4の遺留分が認められるため、この部分は遺言書であっても侵害できません。

このように、法定相続人に該当しない場合でも、遺言書によって財産を譲ることは可能ですが、法定相続人の権利を十分に理解しておくことが重要です。なお、傍系血族である兄弟姉妹は、遺留分はありません。

相続順位とは?誰が優先されるのかを具体的に解説

相続順位とは、被相続人の財産を誰が優先して相続できるかを決定する法的なルールです。家族や親族であっても、相続権には順位があり、この順位に基づいて遺産が分配されます。相続順位を知らずに手続きを進めると、思わぬトラブルが発生したり、遺産分割が複雑化したりすることがあります。相続順位の理解は、相続トラブルを未然に防ぎ、スムーズな手続きを進めるために非常に重要です。

特に、子供がいるかどうか、親や兄弟姉妹が存命かによって相続順位は大きく変わります。以下で具体例を通して、相続順位がどのように決まるかを詳しく見ていきます。

相続順位が決まる具体例を紹介!子供がいる場合といない場合の違い

子供がいる場合の相続順位

被相続人に子供がいる場合、子供が第一順位の相続人となります。子供は直系卑属にあたるため、最優先で遺産を相続します。たとえば、被相続人が3,000万円の財産を持ち、配偶者と子供が2人いる場合、配偶者と子供たちは遺産を均等に分け合い、配偶者が1,500万円、子に1,500万円(2人いるので、750万円ずつ)を受け取ります。

もし子供の1人がすでに亡くなっていた場合、その子供(つまり孫)が代襲相続人として相続権を持ち、亡くなった親が受け取るはずだった相続分を代襲相続します。具体的には、孫が2人いる場合、亡くなった親の相続分750万円を2人で均等に分け、各375万円を受け取ることになります。

子供がいない場合の相続順位

被相続人に子供がいない場合、相続権は第二順位である直系尊属(親や祖父母)に移ります。たとえば、被相続人が配偶者と親を残して亡くなった場合、遺産の2/3を配偶者が受け取り、残りの1/3を親が相続します。

さらに、親がすでに亡くなっている場合は、第三順位である兄弟姉妹が相続人となり、配偶者が遺産の3/4、兄弟姉妹が1/4を分け合います。もし兄弟姉妹の1人がすでに亡くなっている場合、その子供(甥や姪)が代襲相続人として相続権を受け取ります。

ケーススタディ:配偶者も子供も親もいない場合

被相続人に子供も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。たとえば、被相続人が兄弟姉妹2人を残して亡くなった場合、遺産の全てを兄弟姉妹が均等に分け合うことになります。兄弟姉妹が1人亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子供が代襲相続人として相続分を引き継ぎますが、再代襲(甥や姪の子供が相続すること)は認められていません。

このように、家族構成や親族の存命状況によって相続順位は大きく変わります。相続手続きにおいて、こうした家族の状況を把握しておくことは、非常に重要な要素となります。

親や兄弟姉妹が相続人になる場合とは?相続順位の変動について

子供がいない場合、相続順位は直系尊属(親や祖父母)、または兄弟姉妹に移ります。この場合、配偶者と相続権を共有する形となりますが、具体的な相続割合は親や兄弟姉妹の存在によって変わります。

親が相続人になる場合の相続順位と割合

被相続人に子供がいない場合、親(直系尊属)が第二順位の相続人として遺産を受け取ります。親が存命であれば、配偶者が遺産の2/3、親が残りの1/3を相続します。もし、親もすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続権を受け継ぎます。ただし、祖父母がいない場合は、相続権は第三順位に移行します。

たとえば、被相続人に配偶者と祖父母がいる場合、配偶者が遺産の2/3、祖父母が1/3を相続します。もし、相続人が配偶者しかいない場合、配偶者が全ての財産を相続します。

兄弟姉妹が相続人になる場合の相続順位と割合

兄弟姉妹が第三順位の相続人となるのは、被相続人に子供も親もいない場合です。この場合、配偶者が遺産の3/4を相続し、残りの1/4を兄弟姉妹が分け合います。兄弟姉妹が複数いる場合には、遺産の1/4を均等に分けます。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子供(甥や姪)が代襲相続人として相続権を引き継ぎますが、再代襲は認められていないため、甥や姪の子供には相続権が発生しません。

相続順位の変動が生むトラブルと対策

相続順位の変動により、遺産分割が複雑になるケースは少なくありません。特に、兄弟姉妹が相続人になる場合、親族間で遺産分割に関する意見の対立が発生しやすくなります。このようなトラブルを未然に防ぐためには、早期に遺言書を作成することや、専門家の助言を受けることが推奨されます。

特に相続順位が複雑になる場合は、法的なサポートを得ることで、後々のトラブルを回避でき、家族間の絆を守ることができます。

代襲相続とは?亡くなった人の子供が先に亡くなっていた場合に適用される制度

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が相続前に亡くなっていた場合、その子供や孫が代わりに相続する制度です。通常、相続人としては子供や配偶者が最優先されますが、子供が先に亡くなっていた場合、その孫が相続人となり、亡くなった子供が受け取るはずだった相続分を受け取ります。

この制度は、相続の公平性を保ち、家族の絆を守るために設けられています。代襲相続によって、被相続人が遺した財産は、直系の家族が適切に引き継ぐことができ、相続権を持つ家族に不公平が生じることを防ぎます。孫やひ孫といった次世代の家族が財産を相続できるため、家族内での財産の円滑な承継が行われます。

ただし、代襲相続が発生するのは限られた条件の下であり、事前に正確な知識を持つことがトラブル回避に役立ちます。次に、代襲相続がどのように適用されるのか、具体例を通して解説します。

代襲相続の具体例を解説!孫やひ孫が相続人になるケース

代襲相続が発生する状況は、被相続人の子供がすでに亡くなっている場合です。具体例を通して、この制度の適用場面を見ていきましょう。

具体例1:孫が代襲相続するケース

たとえば、被相続人(父親)が3,000万円の財産を残して亡くなり、相続人は配偶者と2人の子供です。しかし、2人のうち1人の子供が相続開始前にすでに亡くなっている場合、その子供に当たる孫が代襲相続人として相続権を受け継ぎます。

この場合、相続の配分は以下のようになります。

- 配偶者

1,500万円(遺産の半分)

- 存命の子供

750万円(遺産の1/4)

- 孫

750万円(亡くなった子供の相続分1/4を継承)

このように、孫が親の代わりに相続権を引き継ぐことができるため、代襲相続によって遺産は家族の間で適切に分配されます。

具体例2:ひ孫が代襲相続するケース

代襲相続は孫だけでなく、ひ孫にも適用される場合があります。たとえば、被相続人の子供がすでに亡くなっており、その孫もまた亡くなっていた場合、ひ孫が代襲相続人となります。

たとえば、相続財産が4,000万円あり、配偶者と亡くなった子供1人、その子供(孫)がすでに亡くなっている場合、ひ孫が代襲相続します。遺産の分配は以下のようになります。

- 配偶者

2,000万円(遺産の半分)

- 存命の子供

1,000万円(遺産の1/4)

- ひ孫

1,000万円(亡くなった子供の相続分を継承)

ひ孫が複数いる場合には、その相続分をさらに均等に分配する形となります。このケースでも、代襲相続によって家族内での公平な財産分配が可能となります。

手続きをスムーズに進めるために

代襲相続が発生するケースでは、相続手続きが複雑化することがあります。そのため、事前に相続人の状況を把握し、遺言書の準備を進めておくことが推奨されます。また、相続が発生した際には、代襲相続を証明するための書類(亡くなった相続人の死亡診断書など)を揃える必要があります。

遺言書があれば、家族間のトラブルを未然に防ぐことができ、代襲相続による誤解や争いを避けることが可能です。相続は家族にとって非常にデリケートな問題であり、早めに適切な準備を行うことが、スムーズな財産分配につながります。

相続割合を知ろう!相続人によって違う分け方とは?

相続が発生した際に、誰がどれだけの遺産を受け取るかは、相続人の構成によって大きく異なります。相続割合は、法律に基づいて定められていますが、家族構成や関係性によって配分が変わるため、事前にこれを理解しておくことが大切です。相続手続きは感情的な問題を伴うことも多く、家族間でのトラブルを避けるためには、各相続人の権利と義務を明確にしておくことが不可欠です。

遺産分割において、適切な相続割合を知っておくことで、公平な財産分配が可能となり、家族の絆を守ることができます。では、代表的な家族構成ごとの相続割合について具体例を見ていきましょう。

配偶者と子供がいる場合の相続割合はどうなる?

配偶者と子供がいる場合、相続の基本は配偶者と子供が遺産を分け合う形になります。民法によって、配偶者と子供は最も優先される相続人として位置づけられており、それぞれが相続分を持つことが決まっています。

相続割合

- 配偶者

遺産の1/2(50%)

- 子供

遺産の1/2(50%)

たとえば、被相続人が3,000万円の財産を残し、子供が2人いる場合、配偶者は1,500万円を相続し、残りの1,500万円を子供2人が均等に分け、それぞれ750万円ずつを相続します。子供が1人であれば、その子供は遺産の1/2である1,500万円を相続します。

代襲相続が発生する場合

子供がすでに亡くなっている場合、その子供(被相続人にとっては孫)が代襲相続人として相続権を継承します。たとえば、亡くなった子供に2人の孫がいる場合、亡くなった子供が受け取るはずだった1,500万円を2人の孫が均等に分け、それぞれ750万円を受け取ることになります。

家族の絆を守るために

このような分割は、法定相続分に基づいており、公平な財産分配を実現します。配偶者と子供たちが互いに理解し合い、遺産分割の手続きを円滑に進めることが、家族間のトラブルを未然に防ぐために重要です。事前に遺言書を準備することで、さらにスムーズな手続きが可能になります。

子供がおらず、配偶者と親がいる場合の相続割合は?

子供がいない場合、相続権は配偶者と被相続人の親(直系尊属)に移ります。このケースでは、配偶者が遺産の大部分を相続しますが、親にも一定の相続権が与えられています。

相続割合

- 配偶者

遺産の2/3(約66.67%)

- 親

遺産の1/3(約33.33%)

たとえば、被相続人が3,000万円の財産を残して、親が1人いる場合、配偶者は2,000万円を相続し、親が1,000万円を相続します。親が2人いる場合、その1/3の相続分1,000万円は均等に分けられ、各親が500万円ずつ相続します。

親がすでに亡くなっている場合

もし、親がすでに亡くなっている場合は、直系尊属の代襲相続は認められていないため、配偶者が全ての財産を相続します。このため、親が存命かどうかにより、相続割合が大きく変わることがあります。

事前準備の重要性

親が相続に関わる場合、配偶者と親との間で遺産分割についての合意が必要です。こうした手続きをスムーズに進めるためにも、遺言書を作成し、どのように財産を分割するかを明確にしておくことが、相続手続きを円滑に進めるための重要なステップとなります。

兄弟姉妹が相続人の場合の割合とは?

被相続人に子供も親もいない場合、相続権は配偶者と兄弟姉妹に移ります。兄弟姉妹は第三順位の相続人として位置づけられていますが、相続割合は他の親族と比較すると少なくなります。

相続割合

- 配偶者

遺産の3/4(約75%)

- 兄弟姉妹

遺産の1/4(約25%)

たとえば、被相続人が3,000万円の財産を残して、兄弟姉妹が2人いる場合、配偶者は2,250万円を相続し、兄弟姉妹はそれぞれ375万円ずつ相続します。もし兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子供(甥や姪)が代襲相続人となり、同様の割合で相続分を継承します。

兄弟姉妹がいない場合

もし兄弟姉妹がいない場合や、兄弟姉妹の代襲相続人(甥や姪)がいない場合、配偶者が全ての財産を相続します。代襲相続は兄弟姉妹の子供(甥や姪)までが対象で、それ以上の代襲相続は発生しません。

相続トラブルを避けるために

兄弟姉妹が相続に関わるケースでは、遺産分割を巡って意見が対立することも少なくありません。特に、配偶者と兄弟姉妹の間での合意が難しい場合、専門家の助言を得ることが重要です。遺言書を作成することで、相続に関する争いを未然に防ぎ、スムーズな相続手続きを進めるための助けになります。

相続人と法定相続分まとめ

|

相続人 |

法定相続分 |

相続人が複数の場合 |

|

|

配偶者と子 |

配偶者 |

1/2 |

離婚した前妻は相続人にはなれないので、配偶者は一人

子・親・兄弟姉妹は、その人数で除した割合になります |

|

子 |

1/2 |

||

|

配偶者と直系尊属 |

配偶者 |

2/3 |

|

|

直系尊属 |

1/3 |

||

|

配偶者と兄弟姉妹 |

配偶者 |

3/4 |

|

|

兄弟姉妹 |

1/4 |

||

|

配偶者のみ |

1(全て) |

||

|

子のみ |

1(全て) |

||

|

直系尊属のみ |

1(全て) |

||

|

兄弟姉妹のみ |

1(全て) |

||

遺留分とは?最低限保証される家族の権利を守るために

遺留分とは、被相続人が残す遺言や生前贈与に関係なく、法定相続人に対して最低限保証される相続権のことです。遺言で「全財産を特定の人に譲る」と書かれていたとしても、配偶者や子供、親には生活を守るための権利として、一定の財産を受け取る権利があります。

遺留分は、相続人にとって「最低限の生活を守るための支え」であり、この権利があることで家族が不公平に扱われることを防ぎます。家族の絆や公平性を保つためにも、この制度を正しく理解しておくことが重要です。では、具体的に誰が遺留分を請求できるのか、詳しく見ていきましょう。

遺留分を請求できる相続人とは?誰が対象になるのか

遺留分を請求できる相続人は、法定相続人の中でも特定の人に限られています。すべての相続人が請求できるわけではなく、法律によって請求権を持つ相続人が決められています。

遺留分を請求できる相続人

- 配偶者

常に遺留分を請求できる権利を持っています。たとえば、被相続人が全財産を友人に譲るという遺言を残した場合でも、配偶者は遺留分を請求することで最低限の相続分を受け取ることができます。

- 子供(直系卑属)

子供や孫も遺留分を請求する権利があります。たとえば、被相続人が遺言で「全財産を他人に譲る」と書いたとしても、子供たちは遺留分を請求して自分たちの取り分を主張できます。

- 親(直系尊属)

被相続人に子供がいない場合、親も遺留分を請求する権利を持ちます。親がいることで、その生活が保障され、最低限の財産を確保できるのです。

遺留分を請求できない相続人

- 兄弟姉妹

兄弟姉妹は法定相続人ではあるものの、遺留分を請求する権利はありません。たとえ、兄弟姉妹が財産を期待していたとしても、遺留分の請求は認められていないため、遺言が全ての財産を他人に譲るという内容でも、兄弟姉妹には何も残らないことがあります。

このように、遺留分を請求できるのは直系の家族に限られています。家族が不公平に扱われないために、この権利は非常に重要です。次に、もし遺留分が侵害された場合、どのように対応すればよいかを見ていきます。

遺留分が侵害された場合、どうすればよいのか?具体的な請求手順を紹介

遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行い、侵害された分の財産を取り戻すことができます。遺留分を守るための手続きは、法的な知識が必要ですが、迅速に対応することでトラブルを最小限に抑えることが可能です。以下に具体的な請求手順を説明します。

|

相続人 |

遺留分 |

|

|

配偶者と子 |

配偶者 |

法定相続分1/2×1/2=1/4 |

|

子 |

法定相続分1/2×1/2=1/4 |

|

|

配偶者と直系尊属 |

配偶者 |

法定相続分2/3×1/2=1/3 |

|

直系尊属 |

法定相続分1/3×1/2=1/6 |

|

|

配偶者と兄弟姉妹 |

配偶者 |

法定相続分1/2 |

|

兄弟姉妹 |

遺留分なし |

|

|

配偶者のみ |

遺留分として1/2 |

|

|

子のみ |

遺留分として1/2 |

|

|

直系尊属のみ |

遺留分として1/3 |

|

|

兄弟姉妹のみ |

遺留分なし |

|

- 1.遺留分侵害を確認する

まず、遺留分が侵害されているかどうかを確認する必要があります。たとえば、被相続人が全財産を他人に譲る遺言を残していた場合、それが自分の遺留分を侵害しているかを確認します。遺留分は財産の一定割合(上表参照)であるため、その金額を算出します。

- 2.遺留分侵害額請求の通知

遺留分が侵害されている場合、まずは侵害者(遺言で財産を受け取った人や、生前贈与を受けた人)に対して「遺留分侵害額請求」を通知します。通知は必ず書面で行い、内容証明郵便を利用することで、法的な証拠を残すことができます。

- 3.協議による解決

通知後、相続人と侵害者の間で協議が行われます。この段階で、遺留分を侵害した分の補填が合意に至れば、話し合いで解決することができます。たとえば、遺留分に相当する現金や不動産の一部を返還することで、法的なトラブルに発展することなく解決できます。

- 4.調停または訴訟

協議で解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停は、裁判所の調停委員が間に入って、相続人と侵害者の間で合意を目指します。もし調停でも解決が得られない場合、最終的には訴訟で遺留分の返還が命じられます。

- 5.遺留分請求の期限

遺留分侵害額請求には期限が設けられています。相続が開始したことを知ってから1年以内、または相続開始から10年以内に請求を行わなければ、遺留分の権利は消滅します。このため、遺留分が侵害されていると感じた場合は、早めに対応することが非常に重要です。

早めに対応して権利を守る

遺留分侵害を確認した場合、迅速に対応することで、家族の権利をしっかりと守ることができます。特に期限を過ぎてしまうと、遺留分の請求権を失ってしまうため、早めに専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。

相続・相続人・相続割合等に関する参照URL